在QQ空间的社交生态中,说说点赞数常被视为内容热度的直观标尺,催生了以“机领网”为代表的QQ空间说说赞刷量服务。这类服务宣称能快速提升点赞数据,但其效果究竟如何?需从真实性、用户体验、风险代价等多维度拆解,而非仅看表面的数字增长。

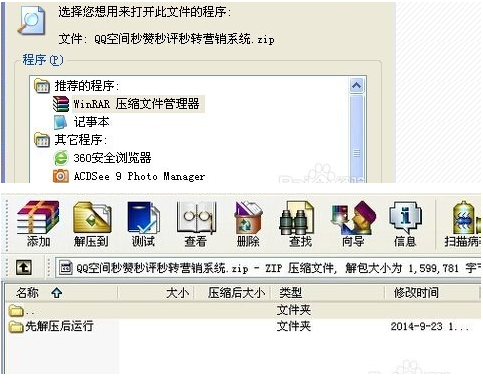

机领网作为QQ空间说说赞刷量工具的核心逻辑,是通过技术手段模拟真实用户点赞行为,为用户提供“按需定制”的点赞数据。其服务模式通常包括:用户输入目标说说的链接,选择点赞数量(从几十到上万不等),支付费用后,系统通过“IP池切换”“设备模拟”“随机时间延迟”等技术,将点赞行为分散到不同时间段和虚拟账号上,试图规避平台算法的检测。从表面看,这种模式确实能在短时间内让说说点赞数显著提升,部分用户反馈“下单后5分钟内点赞到账”,满足了对“高互动数据”的即时需求。但这种“效果”的本质是什么?是否真的能带来社交价值?

短期数据增长≠真实互动价值,这是机领网效果的核心矛盾。QQ空间的社交算法早已具备识别异常点赞的能力:真实点赞往往来自用户的好友列表或推荐社交圈,点赞时间分散(如白天工作间隙、晚间休闲时段),且常伴随评论、转发等深度互动行为。而机领网的点赞多为“无互动孤赞”——点赞账号多为“僵尸号”(无动态、无好友、资料不全)或“养号号”(长期模拟正常行为但无真实社交),点赞时间高度集中(如凌晨批量操作),且缺乏个性化评论痕迹。这种“机械式点赞”在平台算法眼中属于“异常流量”,轻则被系统自动过滤(即用户看到的“掉赞”),重则触发内容限流,导致说说无法被真实好友看到。某社交运营从业者透露:“平台对单条内容1小时内点赞超过100、且70%以上账号无好友互动的行为,会直接标记为异常数据,不计入内容热度权重。”这意味着,机领网带来的点赞数据,可能只是“数字幻觉”,无法提升内容在社交生态中的实际曝光度。

用户体验层面,机领网的效果稳定性存疑,且存在隐性成本。多数用户反馈,首次使用时可能出现“秒到赞”的即时满足感,但重复使用后往往出现“掉赞率高”“延迟到账”等问题。有用户在社交平台吐槽:“昨天刷了500赞,今天只剩200多,还被系统提醒‘异常点赞行为’。”这种数据波动源于平台算法的持续优化——机领网的技术手段始终滞后于平台的检测机制,双方如同“猫鼠游戏”,用户需不断更换服务或承担账号风险。此外,机领网通常要求用户授权QQ账号登录,或获取说说链接的访问权限,这直接暴露了个人隐私:好友列表、聊天记录、动态内容等敏感信息可能被服务商收集,甚至用于其他灰色产业(如诈骗引流、垃圾信息发送)。一位网络安全工程师指出:“这类服务的后台往往存在数据黑市,用户用一次机领网,相当于把自己的社交账号‘裸奔’给黑客。”

更深层的问题在于,机领网的效果与社交平台的本质属性背道而驰。QQ空间的核心价值在于“熟人社交”,点赞行为本质是情感连接的体现——好友的点赞是对内容的认可、对情绪的共鸣,或是对创作者的支持。而机领网将点赞“商品化”,剥离了情感内核,让社交行为沦为冰冷的数字交易。长期依赖刷量,会扭曲用户对社交价值的认知:当“点赞数=影响力”的错误观念根深蒂固,用户会陷入“数据焦虑”——为了追求更高的点赞数,不断购买服务,却忽视了内容质量的提升和真实关系的维护。最终,说说列表里堆满的“虚假点赞”,不仅无法带来社交满足感,反而可能因被好友识破而沦为笑柄,损害个人信誉。正如社会学家所言:“社交的本质是信任,而刷量摧毁的正是这种信任——当点赞失去了真实情感,社交也就失去了意义。”

从行业趋势看,机领网的效果正被持续压缩。近年来,腾讯不断升级QQ空间的反作弊系统,引入AI行为分析模型,通过“点赞账号的社交关系链”“设备指纹”“操作习惯”等多维度数据,精准识别刷量行为。同时,用户对“真实社交”的需求也在觉醒——越来越多的年轻人开始反感“数据造假”,更倾向于通过优质内容、真诚互动建立社交连接。某社交平台数据显示,2023年QQ空间“真实互动率”(评论+转发占点赞比例)较2021年提升42%,而“纯点赞无互动”内容的曝光量下降28%。这意味着,依赖机领网刷量的用户,正在被真实社交生态边缘化。

归根结底,机领网用于刷QQ空间说说赞的效果,是一场“虚假繁荣”的泡沫:它能带来短暂的数字增长,却无法转化为真实的社交价值;它可能满足一时的虚荣心,却埋下了账号安全、隐私泄露、信誉受损的隐患。在社交回归真实的时代,与其追求机领网带来的“数据幻象”,不如将精力放在内容创作和关系维护上——毕竟,真正能打动人心的,从来不是冰冷的点赞数,而是说说里那些值得被看见的生活片段、情感共鸣和思想火花。