抖音刷视频时,随手点赞已成习惯,评论区却常常冷清——“有赞无评论”的现象,正成为短视频生态中一个值得深究的互动悖论。这种看似矛盾的行为模式,背后隐藏着用户心理、内容特性、平台机制等多重因素的交织。为何用户愿意用点赞表达“我看到了”“我喜欢”,却吝啬于留下只言片语的评论?深入拆解这一现象,不仅能理解短视频互动的底层逻辑,也能为内容创作与平台优化提供新思路。

一、用户心理:点赞是“低成本情绪出口”,评论是“高成本社交表达”

点赞与评论的核心差异,在于“互动成本”的天壤之别。从行为心理学角度看,点赞是一种“瞬时情绪反射”,无需经过深度思考——看到萌宠、美景、搞笑片段时,手指轻点屏幕即可完成,整个过程不超过1秒,符合现代人碎片化信息消费的“即时满足”需求。这种低门槛操作,让点赞成为社交媒体时代的“通用货币”,甚至演变成一种“礼貌性反馈”:不点赞显得冷漠,点赞则传递“我认可”的信号。

评论则完全不同。它本质上是“观点的公开表达”,需要用户调动认知资源组织语言,甚至承担潜在的社交风险。首先,评论需要“思考成本”:是表达共鸣(“太治愈了”)?提出质疑(“这里逻辑不对”)?还是分享经历(“我也遇到过”)?不同的评论方向需要不同的信息加工,而短视频场景下,用户更倾向于“被动接收”而非“主动输出”。其次,评论存在“社交压力”:在公开评论区,用户的言论可能面临他人反驳、调侃甚至“杠精”的攻击,这种“被审视”的恐惧让很多人选择“沉默”。最后,评论的“反馈延迟”削弱了互动动力——点赞后视频下方会立即显示“+1”的即时反馈,而评论可能淹没在信息流中,得不到创作者或其他用户的回应,这种“付出无回报”的预期,进一步降低了评论意愿。

二、内容特性:情绪共鸣易触发,深度讨论难展开

抖音的内容生态,天然决定了“点赞多、评论少”的互动格局。平台算法倾向于推荐“高情绪价值、低认知门槛”的内容,这类内容能快速抓住用户注意力,却难以引发深度讨论。

视觉化、碎片化的内容形式,限制了评论深度。短视频以“画面+音乐”为核心,信息密度高、节奏快,用户在15秒到1分钟内难以完成“信息输入-观点加工-语言输出”的全过程。例如,一个风景类视频,用户可能因画面的壮丽而点赞,但很难在短时间内形成有价值的评论;一个搞笑段子,带来的多是“哈哈”的情绪释放,而非理性思考。相比之下,图文内容或长视频留给用户的“消化时间”更长,更容易催生观点性评论。

情绪共鸣>观点输出的内容偏好,强化了点赞行为。抖音最受欢迎的内容类型——萌宠、美食、颜值、剧情——本质上是“情绪触发器”。它们通过视觉刺激、情感共鸣让用户产生愉悦感、亲切感或代入感,点赞是这种情绪的“直接投射”。而需要用户调动理性思维的内容(如社会议题、知识科普、观点辩论),在抖音的流量池中本就占比有限,且即使获得曝光,用户也更倾向于“收藏”(备日后深度看)而非“评论”(当下不想争论)。

“算法同质化”进一步削弱了评论动力。当用户反复刷到相似内容(如千篇一律的“卡点变装”、模板化剧情)时,容易产生“审美疲劳”,点赞从“表达喜欢”变成“习惯性滑动”,评论的欲望则被彻底消解。

三、平台机制:评论区的设计与流量分配,无形中“劝退”评论

抖音的评论区设计、流量分配规则以及互动反馈机制,也在客观上“抑制”了用户评论行为。

评论区的“信息过载”与“曝光不均”,让普通用户的评论“石沉大海”。默认的“热评”排序机制,使得少数高赞评论或创作者置顶评论占据评论区顶部,普通用户的评论需要不断下拉才能看到,甚至被算法直接过滤。这种“曝光稀缺性”让用户产生“说了也白说”的认知——与其费心撰写评论,不如一键点赞来得实在。

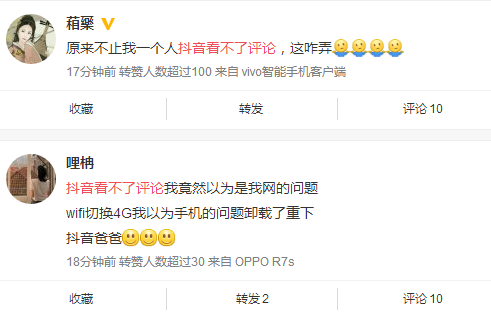

评论审核与负面氛围的“寒蝉效应”。平台对评论区的内容审核较为严格,敏感词过滤、违规举报机制可能导致评论被删除或限流,用户担心“说错话”而选择沉默。同时,部分评论区存在“杠精文化”“引战行为”,理性讨论空间被挤压,用户为了避免争执,干脆关闭评论功能或“只看不评”。

点赞的“流量权重”高于评论,间接引导了用户行为。在抖音的算法逻辑中,点赞、完播率、转发是衡量内容热度的核心指标,评论的权重相对较低。这意味着,创作者更追求点赞数据以获得更多推荐,而用户也默认“点赞=支持评论”,进一步强化了“点赞优先”的行为习惯。

四、社交关系:弱连接下的“内容消费”而非“社交对话”

抖音的社交属性与微信、微博等平台存在本质差异。后者的用户关系以“熟人社交”或“兴趣社群”为基础,评论是“对话”的延伸——朋友间的观点碰撞、同好间的深度交流,自然催生高频评论。而抖音的社交关系更“弱化”:用户与创作者之间往往是“陌生关注”,算法推荐的“你可能认识的人”功能也远不如微信普及,这种弱连接让用户缺乏“对话欲望”。

在弱社交关系下,抖音更像一个“内容消费广场”,而非“社交对话客厅”。用户刷抖音的核心需求是“打发时间”“获取愉悦”,而非“建立社交连接”,点赞是对内容的“认可”,评论则是对人的“互动”,当用户对创作者没有“社交粘性”时,评论的动力自然不足。反观微博,明星、大V与粉丝的强互动关系,常常引发“粉丝控评”“观点争论”,评论区热闹非凡——这种差异正是社交强弱关系的直观体现。

五、现象背后:短视频互动模式的“单一化隐忧”

“有赞无评论”的现象,看似是用户习惯的个体选择,实则折射出短视频互动模式的“单一化隐忧”。当点赞成为唯一的“有效反馈”,内容创作会逐渐陷入“情绪迎合”的陷阱:创作者为了追求点赞,更倾向于制作“安全、泛化、高情绪”的内容,而忽视观点输出、深度探讨等“高认知价值”的创作。长此以往,抖音的内容生态可能变成“情绪的狂欢场”,而非“思想的碰撞地”。

对用户而言,长期“只点赞不评论”也可能弱化表达能力。评论是观点梳理、逻辑输出的过程,放弃评论意味着放弃深度思考的机会,久而久之,用户可能陷入“被动接收信息-瞬时情绪反馈”的闭环,失去独立思考与理性表达的能力。

结语:平衡“情绪表达”与“观点碰撞”,激活评论生态

“抖音刷视频为何有赞无评论?”这一问题,本质上是短视频时代“轻互动”与“重表达”矛盾的集中体现。点赞的低门槛与评论的高成本、内容的情绪化与讨论的深度化、弱社交关系与强互动需求——这些张力共同塑造了当前的互动格局。

要改变这一现象,需要平台、创作者与用户共同努力:平台可优化评论区排序,增加“优质评论”曝光,降低评论审核的误伤率;创作者可主动设置争议性话题、开放式提问,引导用户参与讨论;用户则可尝试跳出“点赞惯性”,用有价值的评论丰富内容生态。唯有平衡“情绪表达”与“观点碰撞”,短视频才能真正从“娱乐工具”进化为“多元价值的传播载体”,让每一个点赞与评论,都成为连接内容与人的真实纽带。