李现微博点赞真实性引发疑问,是否全是刷量所得?近期,随着顶流艺人李现多条微博的点赞数据出现异常波动,关于其社交平台互动量真实性的讨论再度升温。作为拥有千万级粉丝的公众人物,李现的微博点赞量向来被视为其商业价值与粉丝粘性的重要指标,但近期部分微博点赞数远超转发、评论总和的现象,让“数据真实性”这一老话题再次成为行业焦点。社交媒体时代的流量生态中,点赞数据究竟承载了多少真实互动?刷量行为如何扭曲行业评价体系?这些问题不仅关乎艺人个人形象,更折射出整个文娱行业在数据狂欢背后的深层隐忧。

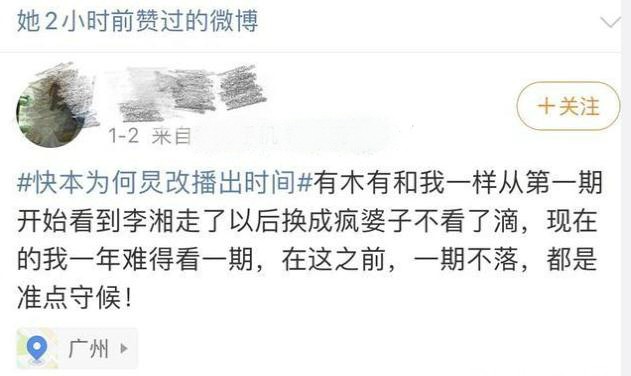

社交媒体点赞数据的构成,远比表面数字复杂。一条明星微博的点赞量,本质上是多重因素叠加的结果:粉丝的自发支持、内容本身的传播吸引力、商业合作带来的曝光增量,以及部分非真实流量。以李现为例,其作为实力派演员,主演的影视作品往往能带动粉丝群体的活跃度,相关微博的点赞量自然水涨船高。但值得注意的是,不同类型内容的互动结构存在显著差异——例如,其个人生活动态的转发、评论占比通常较高,而商业推广微博的点赞量可能因“任务式互动”而畸高。当某条微博的点赞量突破常规区间,却缺乏与之匹配的评论量和用户讨论深度时,数据异常便容易引发公众质疑。这种质疑并非针对艺人本人,而是对当前社交媒体数据透明度缺失的无奈反馈。

刷量行为的背后,是流量经济下各方利益的博弈。对于艺人团队而言,高互动量是维持商业价值的“硬通货”,品牌方在选择代言人时,微博点赞、转发等数据常被作为衡量粉丝购买力的参考指标;对于数据服务商而言,刷量已形成一条成熟的产业链,从“人工点赞”到“机器批量操作”,成本低廉且难以追溯;甚至部分平台在考核机制中,也倾向于将互动数据作为流量分配的重要依据。这种“数据至上”的生态,催生了“唯流量论”的畸形价值观。李现微博点赞数据的争议,本质上是流量经济逻辑下的必然产物——当数据成为衡量艺人价值的唯一标尺,刷量行为便有了滋生的土壤。然而,这种“虚假繁荣”终究难以持久,随着公众媒介素养的提升和行业监管的趋严,数据造假的空间正被不断压缩。

识别刷量行为的技术逻辑,有助于理解数据异常的本质。从行业实践来看,真实的粉丝互动往往呈现“长尾分布”——初始阶段因粉丝活跃度较高而快速增长,随后进入平稳期,且评论、转发等互动形式会形成自然联动;而刷量数据则多呈现“脉冲式增长”,短时间内点赞量激增却缺乏后续互动,或用户ID、设备信息存在高度重复。此外,真实用户的点赞行为通常与内容主题相关,例如李现发布影视相关微博时,点赞用户中大概率会出现大量影视爱好者;而刷量用户的点赞行为则与内容脱节,甚至出现“僵尸号”“营销号”集中点赞的情况。这些技术细节虽不为普通用户所察觉,但专业机构通过数据分析模型,仍能轻易识别数据真伪。问题的核心在于,当前社交媒体平台对异常数据的监测和处罚机制仍不完善,导致刷量行为屡禁不止。

数据失真对艺人形象的伤害,往往比短期流量损失更为深远。李现作为凭借《亲爱的,热爱的》等作品积累良好口碑的演员,其公众形象一直与“实力”“低调”等标签挂钩。若其微博数据被实锤刷量,不仅可能引发粉丝流失,更会让品牌方对其粉丝购买力产生质疑,直接影响商业合作价值。事实上,近年来已有多位艺人因数据造假“翻车”,从“流量明星”到“劣迹艺人”,往往只在一念之间。公众对艺人的评价早已超越简单的数据维度,作品质量、职业素养、社会责任感等“软实力”才是立身之本。李现微博点赞数据的争议,恰为整个行业敲响警钟:依赖虚假数据维持的“人设”,终将在真相面前崩塌。

社交媒体数据公信力的重建,需要平台、行业与用户的共同努力。从平台层面看,应升级数据监测技术,建立更严格的数据审核机制,对异常流量进行实时拦截,并向公众开放部分数据查询权限,提升透明度;从行业角度看,品牌方需摒弃“唯流量论”,建立包含作品质量、粉丝画像、用户口碑在内的综合评价体系,挤压刷量行为的生存空间;从用户层面看,理性看待数据指标,不盲目追捧“点赞千万”的虚假繁荣,而是关注艺人的真实作品与社会贡献。唯有当各方回归理性,数据才能真正反映价值,社交媒体才能回归连接人与人的本质功能。

李现微博点赞真实性引发的疑问,并非孤立事件,而是流量经济时代数据泡沫的缩影。在追求流量的道路上,真实与虚假之间只有一步之遥。对于艺人而言,与其在数据上“做文章”,不如静下心来打磨作品;对于行业而言,唯有打破“数据至上”的迷思,才能实现健康可持续发展。当社交媒体的点赞量不再被异化为商业价值的唯一标尺,当真实互动成为主流,李现们的争议或许才能真正成为历史。数据可以造假,但人心不会——这才是流量时代最朴素的真理。