自动刷圈圈赞软件的出现,本质上是社交平台互动需求与效率焦虑共同催生的产物。当“点赞数=受欢迎程度”“转发量=影响力”的社交逻辑逐渐深入人心,一批声称能“一键刷圈”“批量圈赞”的工具应运而生,被包装成“社交加速器”“流量密码”。但这些热门的自动刷圈圈赞软件真的值得尝试吗?答案或许藏在它们的技术逻辑、实际价值与潜在风险的博弈之中。

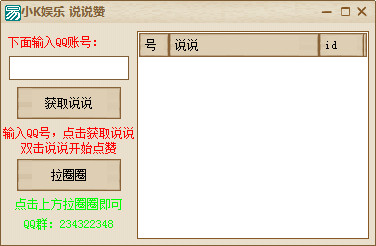

所谓自动刷圈圈赞软件,核心功能是通过模拟人工操作或利用平台接口漏洞,实现短时间内对指定内容进行批量点赞、评论、转发等互动行为。部分软件还支持多账号协同管理,甚至能根据用户画像“精准投放”互动——比如给同行竞品的内容刷差评,给目标客户的动态刷好评,试图通过数据操控影响社交平台的算法推荐。这类工具常被冠以“社交营销神器”“账号养号助手”等标签,吸引着急于提升社交存在感的个人用户和追求低成本曝光的商家。

从表面价值看,自动刷圈圈赞软件似乎能满足部分用户的“即时满足”需求。对内容创作者而言,初始阶段的冷启动往往需要基础互动数据来激活平台推荐算法,软件能快速“伪造”出热闹的评论区,让内容获得更多自然曝光机会;对商家来说,刷圈圈赞能营造出“产品火爆”的假象,刺激潜在消费者的从众心理,短期内提升转化率;甚至有些普通用户,只是单纯希望朋友圈的动态不被“沉底”,通过软件刷出更多“被看见”的机会。这些需求构成了这类软件存在的合理性基础——在注意力稀缺的时代,数据成了社交货币,而软件似乎提供了“快速 mint 货币”的捷径。

然而,这种捷径的背后,是平台规则、技术伦理与真实社交关系的多重博弈。首先,从平台规则层面看,微信、微博、抖音等主流社交平台均明确禁止使用第三方工具进行非自然互动。平台算法已能识别异常数据模式:比如同一IP地址下的多账号短时间内集中互动、互动内容高度重复、无意义评论刷屏等,一旦被判定为“作弊”,轻则限流、降权,重则直接封禁账号。2023年某MCN机构因批量使用刷赞软件导致旗下300多个账号集体被封,就是典型案例——数据泡沫破裂后,不仅商业合作泡汤,多年积累的粉丝资产也化为乌有。

其次,从技术伦理角度,自动刷圈圈赞软件本质上是对社交信任机制的破坏。社交互动的核心是“真实反馈”,而软件制造的虚假互动会让内容生态陷入“劣币驱逐良币”的困境:优质内容因缺乏“数据包装”被淹没,而依赖刷量低质内容却能获得流量倾斜,最终导致用户对平台信任度下降。更值得警惕的是,这类软件常需要用户授权登录账号,甚至获取通讯录、朋友圈等敏感信息,存在数据泄露风险——2022年某款刷赞软件因用户数据库泄露,导致10万条个人信息被黑产售卖,就是前车之鉴。

更深层的挑战在于,自动刷圈圈赞软件无法解决社交的本质需求——真实连接。心理学研究表明,人类对社交认同的渴望源于“被看见、被理解、被需要”,而虚假互动带来的满足感往往是短暂的。当用户发现评论区里的“好友”只是机器人,点赞列表里的名字全是陌生账号,这种“被点赞”的喜悦很快会转化为空虚。长期依赖软件刷圈圈赞,甚至会让人丧失真实社交能力:习惯了复制粘贴的评论模板,忘了如何用心交流;沉迷于数据的虚荣,忽略了内容本身的价值。最终,用户可能在“数据焦虑”中越陷越深——为了维持虚假的高互动,不得不持续购买服务,陷入“刷量-焦虑-再刷量”的恶性循环。

对不同用户群体而言,“是否值得尝试”的答案也截然不同。对普通个人用户,尤其是年轻群体,刷圈圈赞软件带来的“社交人设”维护成本可能远高于收益:与其花时间管理软件参数,不如多花精力打磨内容——一条有温度的朋友圈、一篇有深度的笔记,比100个虚假点赞更能赢得真实的人际关系。对商家而言,短期刷量或许能带来虚假繁荣,但消费者并非傻子:评论区里“质量真好”“已下单”的千篇一律好评,反而会引发质疑。真正可持续的社交营销,始终建立在优质产品内容和真实用户反馈之上,而非数据造假。

事实上,社交平台早已意识到虚假互动的危害,近年来不断升级算法打击力度。微信的“清理僵尸粉”功能、微博的“互动异常”提示、抖音的“虚假流量识别”机制,都在让刷圈圈赞软件的生存空间越来越小。与其在技术的“猫鼠游戏”中冒险,不如回归社交的本质——用真实的内容连接人,用真诚的互动建立信任。毕竟,社交的价值不在于点赞数的高低,而在于每一次互动是否带来了有意义的连接。

热门自动刷圈圈赞软件或许能提供一时的流量快感,但这种快感如同饮鸩止渴,最终透支的是用户的社交信用与平台的健康生态。与其依赖工具伪造数据,不如把精力投入到创造真正有价值的内容上——因为真正值得被看见的,从来不是冰冷的数字,而是那些能触动人心的真实表达。