热门网络用语语c刷赞代表什么含义?这一问题看似指向简单的网络行为组合,实则折射出当代网络亚文化与流量经济深度交织的复杂生态。语c刷赞的本质,是亚文化群体在流量焦虑下的身份展演,也是平台算法逻辑与个体创作动机碰撞的产物——它既承载着年轻一代对角色扮演的情感寄托,又暗藏着数据造假对真实互动的侵蚀,更折射出网络文化从“圈层共鸣”到“大众狂欢”的转型阵痛。

语c:从文字扮演到亚文化符号的演变

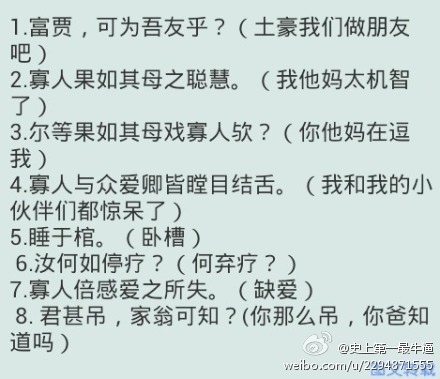

语c,即“语言cosplay”,最初源于动漫、游戏爱好者通过文字还原角色性格、演绎剧情的创作形式。在贴吧、QQ群等早期社交平台,语c以“角色卡”“对话体”“剧情文”等形式存在,参与者通过精准的台词模仿、细节描写构建“第二人格”,核心在于“还原角色”与“情感共鸣”。例如,《哈利波特》语c圈中,玩家会以“赫敏”口吻撰写魔法史论文,或以“斯内普”语气创作充满讽刺的魔药课堂片段,这种高度沉浸的文字互动,本质是对原作文化的二次解构与情感投射。

随着短视频、小红书等平台兴起,语c逐渐突破小众圈层。热门网络用语如“绝绝子”“yyds”的融入,让语c文本更具传播性——用“芭比Q了”形容角色困境,用“泰裤辣”表达剧情反转,既降低了参与门槛,又强化了时代感。此时的语c已不仅是“角色扮演”,更成为年轻人用流行语解构经典、表达态度的亚文化符号,其核心价值从“还原”转向“再创造”,从“圈内共鸣”转向“破圈传播”。

刷赞:流量逻辑下的数据崇拜

“刷赞”作为语c传播的“助推器”,其背后是平台算法与商业逻辑的隐形操控。在当前社交平台生态中,点赞数是衡量内容热度的核心指标,直接影响流量分配——高赞内容更容易获得首页推荐、话题置顶,甚至转化为商业变现(如广告合作、平台分成)。这种“数据至上”的评价体系,催生了语c创作者的流量焦虑:当优质语c内容因缺乏初始曝光而沉底时,“刷赞”便成为破圈的“捷径”。

刷赞的操作逻辑分为三层:一是技术层面,通过自动化脚本、水军团队批量制造虚假点赞;二是内容层面,将语c文本拆解为“金句片段”(如角色经典台词、网络热梗合集),单独发布以迎合碎片化阅读习惯;三是策略层面,蹭热点话题(如影视剧热播期、节日营销),用“语c+热点”组合提升点击率。例如,某语c创作者在《甄嬛传》热播期发布“华妃怒怼皇上”片段,搭配“这波格局直接打开”的热门评论,配合刷赞操作,单条视频播放量迅速突破百万。这种操作虽能短期提升数据,却让语c内容沦为“流量工具”,其原有的叙事完整性与情感深度被严重稀释。

语c刷赞的深层含义:身份认同与商业逻辑的博弈

语c刷赞的流行,本质是亚文化群体在流量经济中的身份妥协与策略性生存。对Z世代而言,语c不仅是创作形式,更是“身份标签”——通过扮演特定角色,他们可以在虚拟空间中获得现实中难以实现的“角色认同”(如社恐者通过强势角色获得自信)。但当刷赞成为“标配”,这种身份认同开始异化:创作者不再追求角色还原的真实性,而是专注于“哪些语c片段更易被点赞”“哪些网络用语能带动数据”。某语c圈资深玩家坦言:“以前写语c会纠结‘这个角色会不会这么说’,现在更想的是‘这句话加‘绝绝子’能不能上热门’。”语c从“情感表达”异化为“数据生产”,从“圈层狂欢”退化为“流量附庸”,这种转变暴露了亚文化在商业逻辑面前的脆弱性。

更深层次看,语c刷赞反映了网络公共领域的“数据失真”危机。当点赞数不再代表真实互动,语c内容的评价体系便陷入“劣币驱逐良币”的困境:认真打磨剧情的创作者因数据不佳被边缘化,而依赖刷赞的“快餐式语c”却占据流量高地。这种失衡不仅破坏了语c圈的创作生态,更让用户对“热门内容”的真实性产生怀疑——当一条语c视频点赞10万+却只有寥寥几条真实评论时,用户看到的究竟是“大众共鸣”,还是精心策划的“数据幻觉”?

趋势与挑战:在规范中回归本真

面对语c刷赞带来的乱象,平台与创作者已开始探索破局之路。一方面,主流平台加强了对虚假数据的打击力度,如抖音、小红书陆续推出“异常点赞监测”功能,对刷赞账号进行限流或封禁;另一方面,语c圈内部出现“反流量”思潮,部分创作者回归“长文本叙事”“原创世界观”等深度创作形式,通过“语c+音频”“语c+漫画”等多元载体提升内容质感。例如,某语c社团在B站推出“沉浸式角色广播剧”,以完整剧情和专业配音吸引核心受众,即使点赞量不及短视频,却培养了高粘性的粉丝社群。

语c刷赞的最终走向,取决于能否在“流量诱惑”与“文化内核”间找到平衡点。对平台而言,需优化算法评价体系,降低“唯数据论”权重,增加“内容深度”“用户停留时长”等多元指标;对创作者而言,需警惕“刷赞依赖症”,认识到语c的核心魅力在于文字背后的情感共鸣与想象力;对用户而言,则需提升媒介素养,理性看待“热门数据”,主动挖掘优质语c内容。唯有如此,语c才能摆脱“流量工具”的桎梏,重新成为年轻人用文字构建精神世界的“第二舞台”。

语c刷赞现象,是网络文化发展的一个缩影——它既展现了亚文化的创新活力,也暴露了流量经济的潜在风险。当我们在讨论其“含义”时,本质上是在追问:在数据至上的时代,如何让真正有价值的内容不被淹没?如何让亚文化在保持活力的同时,免于被商业逻辑彻底吞噬?这些问题的答案,将决定语c,乃至所有网络文化的未来走向。