给别人刷赞兼职,这个听起来只需动动手指就能赚钱的“轻松活儿”,近年来在各类社交平台和兼职群中频繁出现。不少人被“日结百元”“时间自由”的诱惑吸引,却也忍不住疑惑:这种兼职究竟是真实存在的赚钱机会,还是又一个精心设计的陷阱?要回答这个问题,我们需要穿透“刷赞兼职”的表象,拆解其运作逻辑、价值本质与潜在风险,才能看清它究竟是一条可行的生财之道,还是看似美好的幻影。

所谓刷赞兼职,通常指兼职者按照任务要求,在社交媒体平台(如抖音、小红书、微博等)为指定内容点赞、评论、关注或转发,平台或中介按单量支付报酬。任务发布方多为需要提升数据曝光的个人账号或商家,他们希望通过虚假流量吸引真实用户关注,进而实现涨粉、带货或品牌宣传的目的。从表面看,这似乎是一个完美的“双赢”模式:需求方用少量资金换取数据“体面”,兼职者用碎片时间换取零花钱。但深入分析便会发现,这种兼职的“真实性”仅停留在“任务存在”,其作为“赚钱机会”的可靠性与可持续性却经不起推敲。

首先,刷赞兼职的“市场需求”本质是互联网生态的畸形产物。在流量经济的驱使下,许多平台将点赞、评论、转发等数据作为内容推荐的重要依据,导致“数据崇拜”盛行。一些新账号或急于求成的商家,不愿花时间打磨内容、积累真实粉丝,转而选择“走捷径”——购买虚假流量。这种需求催生了灰色产业链:中介平台批量承接商家的刷单需求,再通过微信群、QQ群等渠道招募“刷手”,形成“商家-中介-刷手”的三级结构。中介从中抽取差价,刷手按单拿佣金,看似分工明确,实则整个链条建立在违反平台规则甚至法律的基础之上。

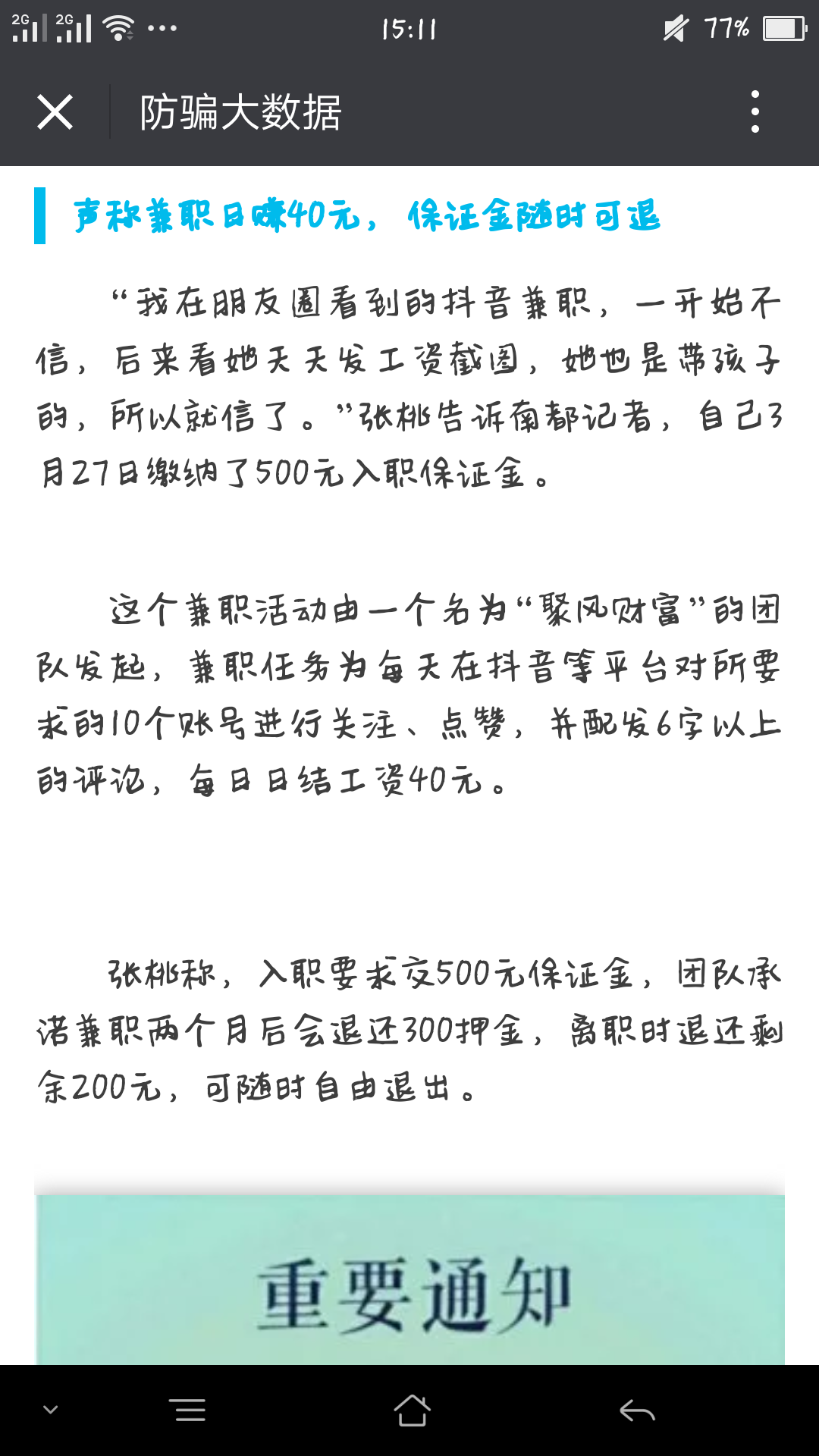

对兼职者而言,刷赞兼职看似“低门槛、高回报”,实则暗藏重重陷阱。最常见的是“押金诈骗”:许多中介以“防止刷手跑单”“任务保证金”为由,要求兼职者先支付数十元至数百元不等的押金,承诺完成任务后返还。然而,当兼职者完成少量任务尝试提现时,中介往往会以“任务量不足”“系统故障”等理由推诿,甚至直接拉黑失联。这类骗局利用了人们“低成本试错”的心理,即便金额不大,也足以让无数人血本无归。

即便侥幸避开诈骗,刷赞兼职的“收益”也远不如宣传的那样可观。正常情况下,一个点赞任务的报酬在0.1元至0.5元之间,评论稍高,约0.5元至2元,但通常要求“评论内容不少于15字且需包含指定关键词”。这意味着,兼职者需要花时间阅读内容、组织语言,实际时薪可能不足10元,甚至低于最低工资标准。更关键的是,这类兼职往往“有单的时候少,没单的时候多”,稳定性极差。许多人投入大量时间“蹲任务”,最终收益却连电费都覆盖不了,得不偿失。

从法律与规则层面看,刷赞兼职更是游走在灰色地带的“高危行为”。我国《网络安全法》明确规定,任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动;刷赞本质是通过虚假数据干扰平台正常运营,属于违反平台规则甚至法律的行为。一旦被平台检测到,兼职者的账号可能被限流、封禁,情节严重者甚至可能面临法律追责。此外,刷赞过程中需要提供个人信息(如手机号、社交账号密码),极易导致隐私泄露,甚至被用于实施电信诈骗、网络洗钱等犯罪活动,兼职者可能在不经意间沦为“帮凶”。

随着互联网监管的趋严和技术手段的升级,刷赞兼职的生存空间正在被急剧压缩。如今,抖音、小红书等平台已引入AI算法和行为分析系统,能精准识别异常点赞行为——比如同一IP短时间内大量点赞、无真实互动的机械式操作、账号注册时间过短等。一旦被判定为“刷赞”,不仅任务无效,账号还会被标记为“异常”,影响正常使用。对商家而言,虚假流量带来的“繁荣”转瞬即逝,真实用户一旦发现内容数据与质量不符,反而会对账号产生信任危机,最终“赔了夫人又折兵”。可以说,刷赞兼职的“价值”正在快速归零,它既无法为商家带来长期效益,也无法让兼职者获得稳定收入,更像是一个在监管夹缝中苟延残喘的短暂泡沫。

那么,为什么仍有前赴后继的人尝试刷赞兼职?这背后反映的是部分群体对“灵活就业”的迫切需求与认知偏差。在就业压力加大的背景下,许多人渴望找到“时间自由、门槛低”的赚钱方式,而“刷赞兼职”恰好利用了这种心理——它将“简单重复劳动”包装成“轻松赚钱”,忽视了其中的风险与成本。事实上,真正合法、可持续的灵活就业,往往需要与之匹配的技能或资源,比如文案写作、视频剪辑、设计、翻译等,这些工作虽然需要学习成本,但收益更高、更稳定,且不会触碰法律红线。

归根结底,给别人刷赞兼职或许“真实存在”,但它绝非一个可靠的赚钱机会。它就像海面上的蜃楼,看似触手可及,实则虚无缥缈,稍有不慎便会陷入陷阱。对普通人而言,与其在虚假流量的泡沫中耗费时间,不如静下心来提升自身能力——互联网时代,真实的内容创作能力、专业的技能服务,才是抵御风险、创造价值的“硬通货”。毕竟,任何违背规则、依赖虚假的“捷径”,最终都会被规则反噬;唯有脚踏实地,才能在数字浪潮中站稳脚跟。