微博点赞数作为衡量艺人影响力的直观指标,始终是公众与行业关注的焦点。肖战作为顶流艺人,其微博动态点赞数屡屡突破千万,但伴随高热度而来的,是关于“点赞数是否被刷”的持续质疑——这一争议不仅关乎数据真实性,更折射出流量经济下数据价值的深层博弈。要解答“肖战微博点赞数是否被刷,真实有效吗”,需从技术逻辑、行业生态与粉丝行为的多重维度展开剖析。

刷量的技术边界:从“机器模拟”到“人工控场”

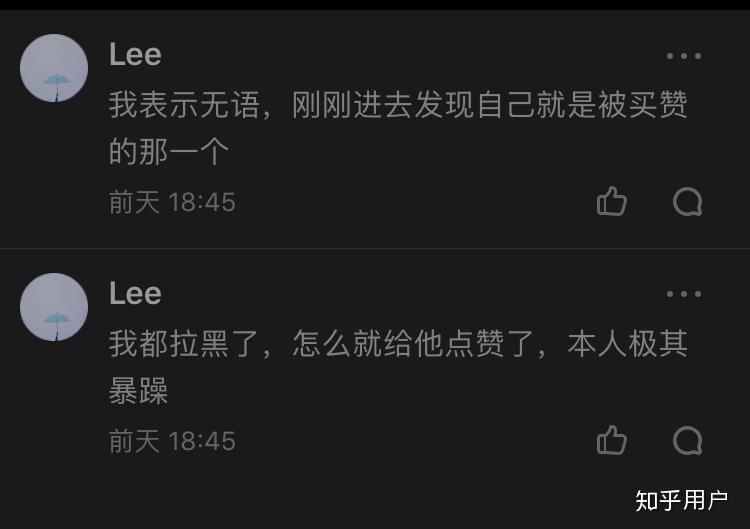

“刷量”并非单一行为,而是涵盖技术操控与人工运营的复杂链条。技术上,早期刷量依赖程序模拟用户行为,通过批量虚拟账号(俗称“僵尸号”)实现一键点赞,这类账号的特征包括无头像、无粉丝、无动态,且点赞时段高度集中。但随着微博反作弊系统的升级,基于设备指纹、用户行为轨迹(如滑动速度、停留时长)的识别机制,使得纯机器刷量的生存空间被大幅压缩。然而,技术对抗从未停止——近年来,“人工刷量”成为主流模式,即通过兼职平台招募“水军”,模拟真实用户完成“浏览-点赞-评论”的全流程,这类账号通常具备基础社交属性,点赞时段分散在全天不同时段,极大增加了识别难度。肖战作为高关注度艺人,其微博点赞数若存在异常,更可能属于“半人工半技术”的混合模式:即通过少量真实账号带动大量“水军”,形成“点赞数滚雪球”效应。这种模式下,单个点赞的成本从早期的0.01元升至0.1-0.5元,背后是产业链对“流量溢价”的精准计算。

高点赞数的利益驱动:商业价值与平台逻辑的双重裹挟

肖战微博点赞数的高热度,本质是商业价值与平台算法共同作用的结果。对品牌方而言,艺人的点赞数是评估“带货力”的重要参考——高点赞数意味着更高的曝光率与用户信任度,直接影响广告投放ROI。例如,肖战代言的奢侈品或快消品品牌,常以其微博点赞数作为宣传素材,通过“千万点赞认证”强化产品影响力。对平台而言,微博的流量分发机制依赖用户互动数据,高点赞数的内容更容易进入“热搜榜”或“推荐位”,从而提升平台活跃度。这种“数据至上”的逻辑,使得艺人与团队不得不追求“点赞数达标”。值得注意的是,肖战粉丝群体的组织化程度较高,其“数据站”会自发组织“打投”活动,通过号召粉丝集中点赞、转发,形成“真实粉丝行为+外部辅助”的混合数据。这种行为的边界在于:若粉丝自愿参与且账号真实,则属于正常流量;若掺杂商业机构的有偿刷量,则触及数据造假的红线。

真实性与有效性的辨析:数据泡沫下的“有效点赞”标准

“真实有效”的点赞需满足两个核心条件:账号真实性与用户主动性。从肖战微博的点赞数据来看,其点赞数中必然包含一定比例的“非真实点赞”,但占比多少需结合多维度判断。其一,点赞用户的画像分布:真实粉丝的账号通常具有长期动态、关注列表与粉丝互动,而“水军”账号多为“一次性使用”,且关注列表异常集中(如大量关注同类明星账号)。其二,互动行为的关联性:真实点赞往往伴随评论、转发等深度互动,而刷量点赞通常仅停留在点赞层面,评论区内容空洞或高度模板化。其三,数据波动的合理性:肖战日常微博点赞数稳定在百万级别,若某条动态点赞数突然突破千万,需警惕“集中打投”或“商业刷量”的可能。然而,即便存在部分刷量,肖战微博点赞数的“有效性”仍不可完全否定——其核心粉丝的活跃度与忠诚度是真实存在的,这部分数据构成了点赞数的“基本盘”。正如行业分析师所言:“流量可以造假,但粉丝的情感连接无法伪造。”

行业反思:数据泡沫如何侵蚀生态价值

肖战微博点赞数的争议,本质是流量经济“数据至上”弊病的缩影。当点赞数成为衡量艺人价值的唯一标尺,刷量便成为“理性选择”:对艺人而言,高数据意味着更多商业机会;对平台而言,高数据意味着更高用户粘性;对品牌方而言,高数据意味着更直观的宣传效果。但这种“共谋”最终会损害行业生态——虚假数据导致市场失序,真正有实力的艺人可能因“数据不够亮眼”被埋没;品牌方投入巨额代言费却发现“点赞高转化低”;平台则因虚假流量失去用户信任。近年来,微博已逐步调整算法,将“互动质量”纳入考核指标,例如评论内容的原创性、用户停留时长等,试图从“唯点赞数论”转向“综合价值评估”。这种转变,正是对“刷量乱象”的纠偏,也是行业回归理性的必然趋势。

破局之道:从“数据竞争”到“价值竞争”

解答“肖战微博点赞数是否被刷,真实有效吗”,最终需回归问题的本质:数据的价值在于反映真实影响力,而非成为数字游戏。对艺人而言,与其纠结于“点赞数是否达标”,不如深耕作品质量与粉丝情感连接——肖战的《王牌部队》《梦中的那片海》等作品之所以引发共鸣,正是因为其艺术价值触动了观众,而非依赖虚假数据。对平台与品牌方而言,需建立更科学的数据评估体系,将“用户真实反馈”作为核心指标,而非简单以点赞数论英雄。对粉丝而言,理性追星、拒绝“数据绑架”,才是对艺人最好的支持。当流量经济褪去泡沫,真正能沉淀下来的,永远是那些经得起时间考验的实力与真诚。