网站刷赞的运作原理是什么?这一问题背后,隐藏着互联网内容生态中数据造假的底层逻辑与技术博弈。刷赞本质上是通过非正常手段伪造用户对内容的正面反馈,以提升内容的可见度与可信度,其运作原理涉及技术实现、产业链协同、数据模拟机制及平台反制策略等多个维度,形成一套复杂且动态演化的灰色系统。

刷赞的核心目标在于突破平台算法的内容分发逻辑。多数社交、内容平台将用户互动数据(点赞、评论、转发)作为衡量内容质量的关键指标,算法倾向于将高互动内容推送给更多用户,形成“流量马太效应”。刷赞正是利用这一机制,通过伪造高互动数据,诱导算法将内容判定为“优质”,从而获得自然流量倾斜。这种运作原理的本质,是通过欺骗算法规则实现流量作弊,而非内容本身的价值提升。

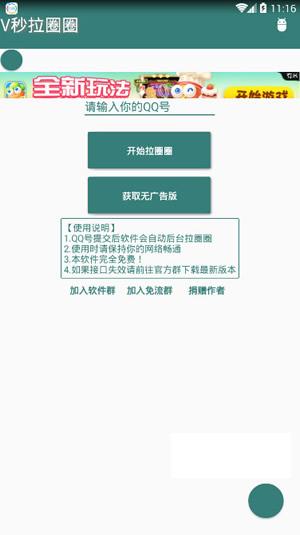

从技术实现路径看,刷赞的运作原理经历了从人工到自动化、从粗放到精细的演变。早期刷赞依赖人工点击,通过大量真人账号或兼职人员手动完成点赞操作,这种方式效率低下、成本高昂,且易因行为模式单一被平台识别。随着技术发展,脚本程序和自动化工具成为主流,通过模拟用户点击行为,实现批量、高频的点赞操作。近年来,随着AI技术普及,刷赞进一步升级为基于深度学习的智能模拟,包括动态IP切换、设备指纹伪造、用户行为轨迹模拟(如浏览时长、滑动路径)等,使刷赞数据更接近真实用户互动,显著提升了隐蔽性。

刷赞产业链的协同运作是其规模化实现的关键。一条完整的刷赞产业链通常包含上游工具与资源供给、中游流量整合与分发、下游需求对接三个层级。上游提供刷赞所需的软件脚本、代理IP、虚拟账号(包括“养号”流程,即通过长期模拟真实用户行为提升账号权重)、服务器资源等;中游整合上游资源,形成标准化刷赞服务,按需提供“基础赞”“精准赞”(按地域、性别、兴趣标签定向)、“增量赞”(持续稳定增加)等产品;下游则对接内容创作者、商家、MCN机构等需求方,通过刷赞提升内容数据,进而吸引真实用户关注、促进商业转化。这种产业链分工明确,各环节通过暗网、社交群组等渠道交易,形成高效运转的灰色经济生态。

数据模拟机制是刷赞运作原理的技术核心,其关键在于“伪装真实”。平台算法通过多维度数据特征判断用户互动的真实性,包括IP地址(是否为同一IP批量操作)、设备信息(是否为模拟器或虚拟设备)、行为模式(点赞前是否有浏览、停留行为)、时间分布(是否集中在特定时间段)等。刷赞技术需针对性地伪造这些特征:例如,通过代理IP池动态切换IP地址,避免同一IP关联多个异常账号;利用设备指纹技术模拟不同硬件型号、操作系统环境;通过用户行为数据库生成符合真实用户习惯的操作轨迹(如先浏览3-5秒再点赞,间隔随机时间进行下一次操作)。此外,部分高级刷赞还会结合“养号”策略,通过长期模拟真实用户行为(如浏览、评论、关注)提升账号权重,使刷赞数据更难被识别。

平台反制与刷赞的动态博弈,构成了运作原理的另一重要维度。平台方持续投入研发反刷赞系统,通过机器学习算法建立用户行为画像,识别异常互动模式:例如,短时间内同一内容出现大量来自不同IP但行为高度一致的点赞,或账号互动数据与历史行为模式显著偏离。针对这些特征,平台采取包括限流、降权、封号等处罚措施。而刷赞方则不断升级技术以规避检测,如引入“模拟点击延迟”“随机化操作顺序”“跨平台账号联动”等策略,形成“道高一尺,魔高一丈”的对抗循环。这种博弈本质上是数据安全与作弊技术的较量,也推动着平台算法与刷赞技术的持续迭代。

刷赞的运作原理还隐含着对内容生态的深层侵蚀。当刷赞成为获取流量的捷径,内容创作者可能放弃优质内容生产,转而投入资源购买虚假数据,导致“劣币驱逐良币”。平台算法若长期被虚假数据干扰,可能降低内容推荐的准确性,损害用户体验。此外,刷赞产业链中涉及的个人信息泄露、网络黑灰产等问题,也威胁着互联网生态的健康与安全。

归根结底,网站刷赞的运作原理是技术、利益与规则博弈的产物,其核心在于通过伪造数据欺骗平台算法,实现流量与利益的非法获取。然而,随着平台反制技术的升级及监管政策的完善,刷赞的成本与风险持续攀升,其“性价比”正逐渐降低。对内容生态而言,唯有回归“内容为王”的本质,通过真实价值吸引用户互动,才是可持续发展的正道。刷赞的短期看似捷径,实则是一条损害信任、消耗生态的歧路,其运作原理的每一次迭代,都在提醒我们:真实,才是互联网内容不可替代的核心竞争力。