荣轩刷赞的行为在社交媒体上的接受度呈现复杂矛盾,表面数据的“默许”与深层生态的“抵制”并存,这种分裂折射出流量经济下的价值困境。当“点赞数”成为内容价值的直观标尺,刷赞行为从灰色地带走向半公开化,但用户、创作者、平台与品牌方的态度博弈,始终未能为其赋予真正的合法性。

刷赞行为的本质,是流量焦虑催生的“数据注水”。在社交媒体的算法逻辑中,点赞、评论、转发等互动数据直接触达推荐机制,高赞内容更容易获得流量倾斜。这种“数据至上”的评价体系,让许多创作者陷入“不刷赞就沉寂”的困境。荣轩刷赞的行为背后,是中小创作者对平台算法的被动迎合——他们缺乏头部账号的自然流量优势,只能通过购买点赞制造“热门假象”,以期获得算法的青睐。技术层面,刷赞早已形成产业链:从人工点赞群组到机器批量操作,甚至通过黑产平台伪造用户画像,刷赞的成本低至每千赞几元,这种便捷性让刷赞行为在部分圈层中成为“潜规则”。然而,这种“捷径”本质上是对内容生产逻辑的扭曲:当点赞数与真实质量脱钩,社交媒体的信息筛选功能便形同虚设。

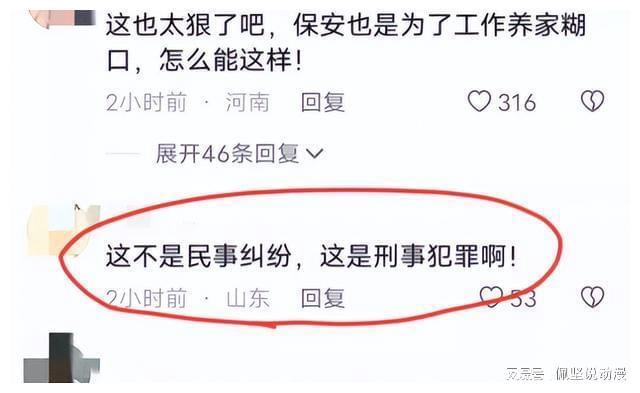

不同利益相关者对荣轩刷赞的行为的接受度,呈现出鲜明的分层与对立。普通用户是最直接的“抵制者”——他们刷社交媒体的核心需求是获取真实、有价值的信息,而刷赞制造的热门内容往往质量低下、同质化严重。当用户发现点赞数高的视频可能是“买”来的,评论区的“水军”痕迹明显时,对平台的信任度会急剧下降。某社交平台2023年用户调研显示,78%的受访者表示“对高赞内容持怀疑态度”,63%认为“刷赞行为破坏了用户体验”。这种抵制并非道德批判,而是基于实用主义的理性选择:用户不愿在虚假数据中浪费时间。

内容创作者的态度则更为矛盾。头部创作者依赖自然流量,对刷赞行为嗤之以鼻,认为其稀释了优质内容的竞争力;但中小创作者却常陷入“不得不刷”的漩涡。一位美妆领域的中腰部博主坦言:“不买赞,内容根本没人看;买了赞,又怕被粉丝发现丢人。”这种矛盾心理导致荣轩刷赞的行为在创作者群体中形成“沉默的螺旋”——公开谴责者多,私下实践者也不少。更值得警惕的是,部分创作者将刷赞视为“行业标配”,甚至发展出“刷赞-接商单-再刷赞”的恶性循环,最终陷入对虚假数据的路径依赖。

品牌方与平台方则构成了接受度的“双面胶”。品牌方在投放广告时,常将点赞数作为衡量内容影响力的核心指标,这间接纵容了刷赞行为的滋生。某MCN机构从业者透露:“有些客户直接要求‘KOL的笔记点赞数必须过万’,不管内容质量如何。”这种“唯数据论”的商业逻辑,让刷赞成为某些品牌与KOL心照不宣的“游戏规则”。但平台方却始终保持着高压打击姿态——从微博的“清朗行动”到抖音的“虚假数据识别系统”,各大平台不断升级技术手段,对刷赞账号进行限流、封禁。然而,平台与刷赞的博弈始终处于“猫鼠游戏”状态:平台封禁一批账号,黑产产业链便迅速迭代出新的规避方式。这种“治理困境”让平台对刷赞行为的态度陷入“表面抵制、默许存在”的尴尬。

更深层的矛盾,在于社交媒体评价体系与内容真实性的冲突。当“点赞数”成为衡量价值的唯一标尺,刷赞行为便有了生存土壤;但社交媒体的本质是“连接人与人”,真实互动才是其核心价值。荣轩刷赞的行为看似解决了短期流量问题,实则透支了创作者的信誉和平台的公信力。用户对虚假数据的反感,本质上是对“信息失真”的本能警惕——如果连点赞数都可以伪造,那么评论区的好评、分享量是否可信?这种信任危机一旦蔓延,将动摇社交媒体的根基。

行业趋势正在悄然改变:用户对“真实互动”的需求日益强烈,“去数据化”的内容消费逐渐兴起。越来越多的创作者开始放弃“唯点赞论”,转而深耕内容质量,通过直播、社群运营等方式建立真实的用户连接。平台也在调整算法逻辑,将“完播率”“互动深度”等指标纳入推荐体系,降低对点赞数的依赖。这种转变或许能为刷赞行为“降温”——当流量不再与简单数据挂钩,创作者刷赞的动力自然会减弱。

社交媒体的健康发展,需要重建“内容为王”的价值共识。荣轩刷赞的行为或许能在短期内制造虚假繁荣,但终究会被真实的市场规律淘汰。对创作者而言,放弃对数据的盲目追逐,回归内容创作的初心,才是长远之道;对平台而言,完善算法机制、打击黑产、引导用户理性评价,是重建信任的关键;对用户而言,擦亮双眼、拒绝虚假数据,用真实反馈守护内容生态,同样是责任所在。当刷赞的泡沫散去,留下的只有优质内容的光芒——这或许才是社交媒体应有的样子。