莫言是否真的在刷赞网上活跃?这个问题背后,折射出的是公众人物数字形象管理的真实性与复杂性。作为首位获得诺贝尔文学奖的中国本土作家,莫言的公众形象长期与文学成就深度绑定,而近年来关于其社交媒体动态的讨论,却频繁将“网上活跃”与“刷赞”关联,这种认知偏差需要从数字传播规律、公众人物价值定位以及粉丝文化逻辑三个维度进行深度剖析。

莫言的网上活跃:文学传播的自然延伸

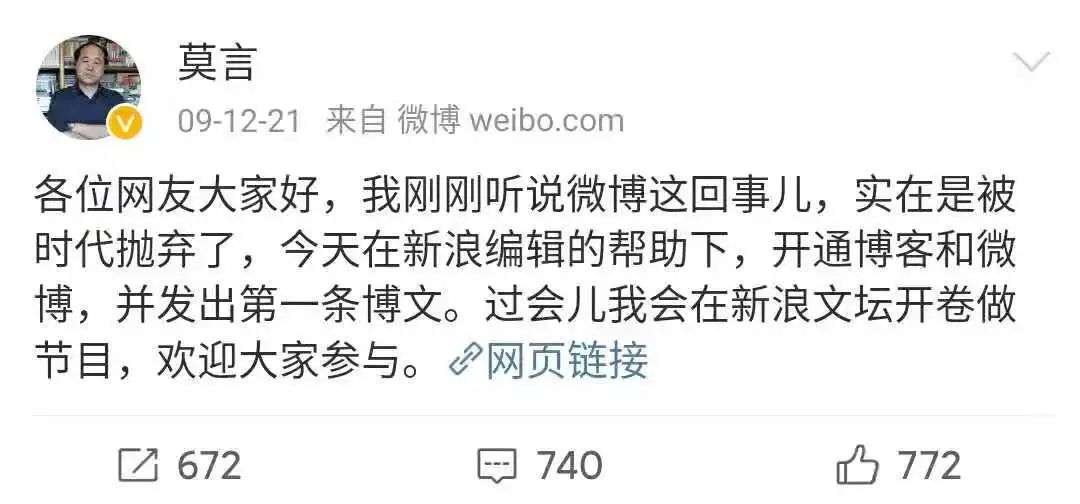

要判断是否存在“刷赞”,首先需厘清“网上活跃”的真实含义。观察莫言的社交媒体账号,其内容核心始终围绕文学创作展开:分享写作手稿、解读经典文本、回应读者提问、参与文学活动直播。这些内容更新频率稳定,但远未达到“流量明星”级别的日更强度,更符合作家群体的传播节奏——以深度内容为锚点,而非高频互动博取关注。例如,他在某平台发布的《檀香刑》创作谈,通过文字梳理历史背景与叙事逻辑,评论区自然涌现的文学爱好者讨论,其互动质量远高于普通娱乐内容的“点赞狂欢”。这种活跃本质是作家在数字时代主动打破“象牙塔”的尝试,通过社交媒体构建与读者的直接对话通道,其价值在于文学传播的破圈,而非数据的堆砌。

刷赞现象的动机悖论:作家的“流量焦虑”是否成立?

公众人物“刷赞”的动机通常与商业价值、社会影响力直接挂钩,但莫言的定位恰恰处于这一逻辑的“反常识区间”。诺贝尔文学奖的荣誉赋予他无需依赖流量数据背书的权威性,其作品的市场早已超越“粉丝经济”范畴,进入经典文学的长期价值沉淀阶段。从商业合作角度看,品牌方选择莫言作为代言人,看重的是其文化象征意义而非社交媒体互动量;从学术传播角度看,文学研究机构更关注其作品的思想深度而非点赞数。在这种价值体系中,“刷赞”不仅无法为莫言带来实质性增益,反而可能稀释其“严肃作家”的公众认知——一旦被贴上“数据造假”标签,损害的是其用数十年文学积累构建的公信力。这种“成本远高于收益”的对比,使得“莫言刷赞”的假设在逻辑层面站不住脚。

粉丝数据崇拜的误读:文学社群与流量逻辑的本质差异

将莫言的网上活跃与“刷赞”关联,更深层的根源在于对粉丝行为逻辑的误判。娱乐行业的“刷赞产业链”依赖的是“流量至上”的粉丝经济,通过数据竞赛维持明星商业价值;而文学社群的互动逻辑则截然不同:读者为莫言的动态点赞,更多是出于对文学作品的认同、对创作理念的共鸣,或是参与文学讨论的文化仪式感。这种“点赞”行为不是被数据操纵的“任务”,而是自发性的价值认同。例如,莫言分享乡土文化观察时,评论区常出现读者结合自身成长经历的深度留言,这些互动带有鲜明的“文化共同体”特征,与娱乐粉丝为“打投”而进行的机械点赞存在本质区别。将文学社群的互动简单等同于“数据造假”,是对文化传播规律的漠视。

平台算法与数据真实性的认知偏差

社交媒体平台的算法机制,进一步加剧了“刷赞”误判的可能性。当平台优先推荐高互动内容时,部分用户会自然产生“为什么他的内容互动这么多”的疑问,进而联想到“刷赞”。但算法推荐的底层逻辑是“内容相关性+用户兴趣匹配”,莫言的文学内容精准触达了对严肃文学有需求的用户群体,这部分用户虽然基数不及娱乐粉丝,但互动意愿更强、评论质量更高,形成了“小而精”的传播生态。此外,平台对“刷赞”行为的打击日益严格,虚假流量识别技术不断升级,作为头部公众人物,莫言的账号若存在异常数据,极易被平台监测并公示,这种风险使得任何理性的团队都不会选择“刷赞”这种低收益高代价的手段。

数字时代的作家形象:真实互动比数据泡沫更重要

莫言的网上活跃现象,本质上反映了作家群体在数字时代的身份转型。传统认知中,作家是“隐匿的创作者”,而社交媒体让作家从幕后走向台前,通过日常分享构建更立体的公众形象。这种转型需要平衡“真实性”与“传播性”——过度追求数据活跃会陷入流量陷阱,完全脱离网络则可能错失与年轻读者对话的机会。莫言的实践提供了一种范本:以文学内容为核心,保持适度的更新频率,真诚回应读者关切,让网上活跃成为文学传播的“放大器”而非“装饰品”。这种模式或许无法带来娱乐化的数据狂欢,却能沉淀下真正有价值的文学对话,这正是严肃文化在数字时代应有的生存智慧。

回到最初的问题:莫言是否真的在刷赞网上活跃?基于对其内容本质、价值逻辑、粉丝行为和平台机制的综合分析,答案是否定的。他的网上活跃是作家主动拥抱数字传播的必然选择,其数据表现是文学社群自然互动的结果,而非数据操纵的产物。在流量崇拜盛行的数字时代,这种“去流量化”的活跃方式,反而为公众人物的形象管理提供了另一种可能——当核心价值足够坚实时,真实的互动远比虚假的数据泡沫更有生命力。对于公众而言,与其纠结于“是否刷赞”的表象,不如关注莫言通过网上活跃传递的文学思考,这才是数字时代文化传播应有的理性视角。