卡盟能否改变防沉迷系统?这个问题直指游戏监管与市场灰色地带的核心矛盾。随着防沉迷系统从“实名认证”升级至“人脸识别动态核验”,卡盟作为传统游戏充值渠道的衍生形态,试图通过信息伪造、渠道分流等手段挑战监管红线,但其效果始终在“技术对抗”与“监管升级”的博弈中摇摆。

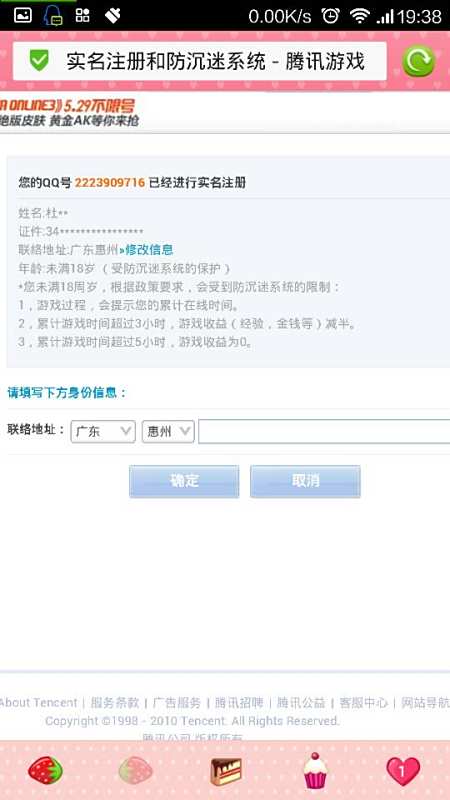

要理解卡盟对防沉迷系统的“改变”逻辑,需先厘清两者的底层逻辑。防沉迷系统的核心目标是限制未成年人游戏时长与消费,通过“实名认证+人脸识别+时长管控”三重防线实现监管,而卡盟本质上是游戏充值卡的分销平台,最初为解决小额充值便利性而生,但逐渐演变为规避监管的灰色通道。所谓“改变防沉迷系统”,并非指技术层面的破解,而是通过非实名充值、虚假身份信息注册等方式,为未成年人绕过监管提供“捷径”。这种“改变”的本质,是监管规则与市场逐利之间的猫鼠游戏,而非对防沉迷系统本身的颠覆。

卡盟试图“改变”防沉迷系统的手段,主要围绕“信息不对称”与“渠道隐蔽性”展开。其一,非实名充值卡的泛滥。部分卡盟平台销售未绑定实名的游戏点卡,未成年人可直接购买,跳过实名认证环节;其二,代充服务的灰色操作。卡盟商家通过“租借成人身份信息”“批量注册虚拟账号”等方式,为未成年人代充,甚至提供“人脸识别代过”服务,利用技术漏洞核验;其三,跨平台渠道分流。卡盟通过社交软件、二手交易平台等隐蔽渠道推广,避开主流应用商店的监管审核,形成“体外循环”。这些手段看似能“改变”防沉迷系统的限制,实则建立在违规操作之上,其效果高度依赖监管的疏漏与技术的滞后性。

然而,卡盟对防沉迷系统的“改变”效果正在持续衰减。随着防沉迷系统的技术迭代,其“动态核验”能力已显著提升。2021年国家新闻出版署升级防沉迷系统后,要求游戏企业接入公安部门权威数据源,实现“人证一致性”核验,卡盟依赖的“虚假身份信息”批量注册模式难以为继。同时,主流游戏厂商逐步强化“人脸识别触发机制”,当检测到账号登录环境异常(如短时多次切换设备、深夜高频登录)或消费行为与身份特征不符(如学生账号大额充值)时,会强制启动人脸核验,卡盟代充服务的“成功率”大幅降低。据行业数据显示,2022年以来,通过非正规渠道绕过人脸识别的尝试成功率已不足5%,且主要集中在低龄未成年人群体——这部分群体往往缺乏独立操作能力,仍需依赖家长或代充商家,进一步削弱了卡盟的“改变”效果。

更深层次看,卡盟对防沉迷系统的“改变”始终停留在“局部突破”层面,无法撼动监管体系的整体有效性。防沉迷系统的核心优势在于“全链条覆盖”:从账号注册、登录核验到时长管控、消费限制,每个环节均有技术与制度保障。卡盟即便能在充值环节暂时规避,也无法解决“时长限制”这一核心问题。例如,某未成年人通过卡盟完成充值后,仍需通过实名认证才能登录游戏,一旦触发“人脸识别”或“时长预警”,账号将被强制下线。此外,监管部门对卡盟平台的打击力度持续加大,2023年“清朗”专项行动中,全国累计关停违规卡盟平台超2000家,切断违规充值渠道1.2万余条,进一步压缩了卡盟的生存空间。

卡盟与防沉迷系统的对抗,本质上是“技术黑产”与“监管科技”的较量。当前,防沉迷系统已形成“AI识别+大数据分析+人工审核”的立体监管网络:通过AI算法识别未成年人语音特征、操作习惯,大数据分析用户登录行为与消费模式,人工审核重点可疑账号。这种“技防+人防”的模式,使得卡盟的“改变”手段愈发“高成本、低收益”。例如,部分卡盟商家尝试利用AI换脸技术伪造人脸识别,但受限于设备算力与实时核验要求,成功率不足1%,且面临法律风险。相比之下,正规游戏厂商的监管技术投入以亿元计,卡盟作为分散的灰色平台,难以在技术对抗中占据优势。

从社会价值角度看,卡盟试图“改变”防沉迷系统的行为,本质是对未成年人权益的漠视。防沉迷系统的建立,是为了解决未成年人沉迷游戏、过度消费等问题,这一目标已得到社会广泛共识。卡盟通过违规手段为未成年人提供“绕道”服务,看似满足了部分用户的短期需求,实则加剧了游戏沉迷风险,甚至可能引发家庭矛盾与财产损失。更值得警惕的是,部分卡盟平台借此诱导未成年人参与“黑灰产”活动,如贩卖个人信息、协助洗钱等,对青少年价值观形成造成负面影响。

展望未来,卡盟对防沉迷系统的“改变”空间将愈发狭窄。随着《未成年人保护法》的深入实施与游戏行业社会责任的强化,防沉迷系统的技术壁垒与制度保障将进一步提升。一方面,区块链技术的应用可能实现“充值链路全程可追溯”,卡盟的非实名充值卡将失去生存土壤;另一方面,家庭监护责任的强化(如“家长平台”普及)与学校教育的介入,将形成“社会-家庭-学校”协同监管网络,从源头上减少未成年人通过卡盟规避监管的可能性。

卡盟与防沉迷系统的博弈,折射出数字经济时代监管创新的必要性。防沉迷系统的有效性,不仅取决于技术升级,更依赖于监管的精准性与社会共治的深度。对于卡盟而言,试图通过“改变”防沉迷系统获取灰色利益,终将被市场与政策淘汰;对于行业而言,唯有坚守合规底线,将技术能力用于保护未成年人权益,才能实现可持续发展。防沉迷系统的“不可改变”,正是对未成年人最好的保护。