在当前数字化营销环境下,卡盟刷行为作为一种试图通过人为操作提升数据表现的手段,其成功案例是否存在以及成功率高低成为行业热议焦点。卡盟刷成功案例确实存在,但整体成功率普遍偏低,且伴随显著风险。这一现象根植于虚拟经济生态,涉及游戏点卡、电商刷单等领域,其核心在于利用自动化工具或人工干预制造虚假流量、销量或信誉。然而,这种做法并非万能钥匙,其有效性受多重因素制约,包括平台监管力度、技术反制机制以及法律合规性。深入剖析这一议题,不仅有助于理解其运作机制,更能揭示其潜在价值与挑战,为从业者提供理性参考。

卡盟刷的概念源于网络交易平台的灰色地带,特指通过卡盟平台(即集中管理虚拟资源的中介系统)执行刷单、刷量或刷信誉等操作。这类平台通常整合大量账号资源,模拟真实用户行为以提升特定指标,如商品销量、游戏排名或店铺评分。其应用场景广泛,覆盖电商促销、游戏推广和社交媒体营销等,旨在短期内制造繁荣假象,吸引真实用户关注。然而,这种操作的本质是数据造假,与真实市场需求脱节。从价值角度看,它可能带来短期流量激增,但长期而言,易导致用户信任崩塌和平台处罚。例如,某些小型商家曾通过卡盟刷快速提升销量,但一旦被平台算法识别,便面临降权或封号风险。这凸显了卡盟刷的双刃剑特性:表面看似高效,实则暗藏隐患。

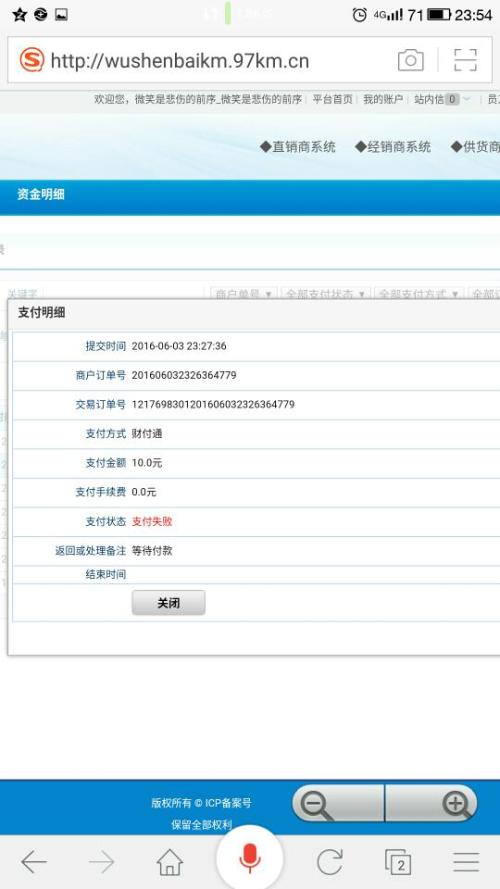

关于卡盟刷成功案例是否存在,答案是肯定的,但需谨慎解读。现实中,确实有部分案例通过精心策划实现了预期目标,比如新游戏上线初期利用卡盟刷提升下载量和玩家活跃度,从而吸引真实用户加入。这些案例往往依赖于高度定制化策略,如分散操作时间、模拟真实用户路径,以规避检测。然而,成功并非普遍现象。多数尝试以失败告终,原因在于平台反作弊技术日益成熟。例如,电商平台通过大数据分析异常行为模式,如短时间内大量重复下单或虚假评价,能迅速识别并清除刷单数据。此外,卡盟刷的成功率还受操作规模影响:小规模、隐蔽性强的操作可能暂时逃脱监管,但大规模刷量极易触发警报。因此,成功案例虽存在,却属少数,且多集中在监管较弱的领域或新兴平台。

卡盟刷的成功率究竟有多高?基于行业观察,整体成功率普遍低于30%,且呈现持续下降趋势。这一数据源于多重因素的叠加作用。首先,技术层面,平台引入AI驱动的行为分析系统,能精准识别非自然操作模式。例如,游戏平台通过监测登录频率、操作间隔等指标,过滤掉机器刷量行为。其次,法律风险不容忽视。中国法律法规明令禁止虚假宣传和数据造假,违规者可能面临罚款甚至刑事责任,这直接降低了从业者的操作意愿。再者,道德因素也制约成功率——用户对真实体验的需求日益增强,虚假数据易引发反感,反而损害品牌形象。例如,某电商品牌曾因刷单被曝光,导致销量断崖式下跌。成功率还受行业差异影响:在竞争激烈的领域,如游戏内购,成功率可能更低,因为平台更严;而在小众市场,成功率略高,但风险依旧。综合来看,卡盟刷的成功率不高,且随着监管趋严,其有效性正被持续削弱。

卡盟刷行为面临的核心挑战在于其不可持续性和高成本风险。一方面,平台监管技术不断升级,从简单的IP封禁到复杂的用户画像分析,反制手段日益精准,使得刷量操作如履薄冰。另一方面,经济成本高昂:卡盟平台服务费、账号维护费以及潜在处罚,往往超出短期收益。例如,一次中等规模的刷单活动可能耗费数万元,但若被检测,损失将倍增。此外,道德挑战同样突出——虚假数据扭曲市场公平竞争,损害消费者权益,与社会主义核心价值观倡导的诚信经营背道而驰。长远看,这种操作可能引发行业信任危机,迫使平台和用户转向更透明的营销方式。趋势上,随着区块链等技术的应用,数据溯源能力增强,卡盟刷的生存空间将进一步压缩。未来,行业或将拥抱合规化路径,如通过真实用户激励计划提升数据真实性,从而实现可持续增长。

在卡盟刷的迷雾中,从业者应清醒认识到,短期数据泡沫无法替代长期价值积累。与其依赖高风险的刷量手段,不如聚焦于产品优化和用户体验提升,这才是构建核心竞争力的根本。真实的市场反馈和用户口碑,虽需时间沉淀,却能带来持久回报。企业应主动拥抱合规运营,利用数据分析工具洞察真实需求,推动行业向健康方向发展。最终,卡盟刷的成功案例虽存,但其低成功率和高风险警示我们:在数字时代,诚信与创新才是通往成功的唯一捷径。