高考志愿填报是每位考生人生中的关键抉择,涉及分数匹配、专业兴趣和未来职业规划,而卡盟刷志愿汇作为一种新兴工具,正悄然改变这一传统过程。然而,它真的能助力高考志愿填报吗?这一疑问背后,折射出考生对高效决策工具的渴望与现实风险的平衡。卡盟刷志愿汇,本质上是一个基于大数据的志愿填报平台,通过算法分析历年录取数据、考生分数和学校专业信息,为用户提供个性化填报建议。其核心价值在于简化复杂决策,但实际应用中,其效果受限于数据质量和用户操作,需理性看待。

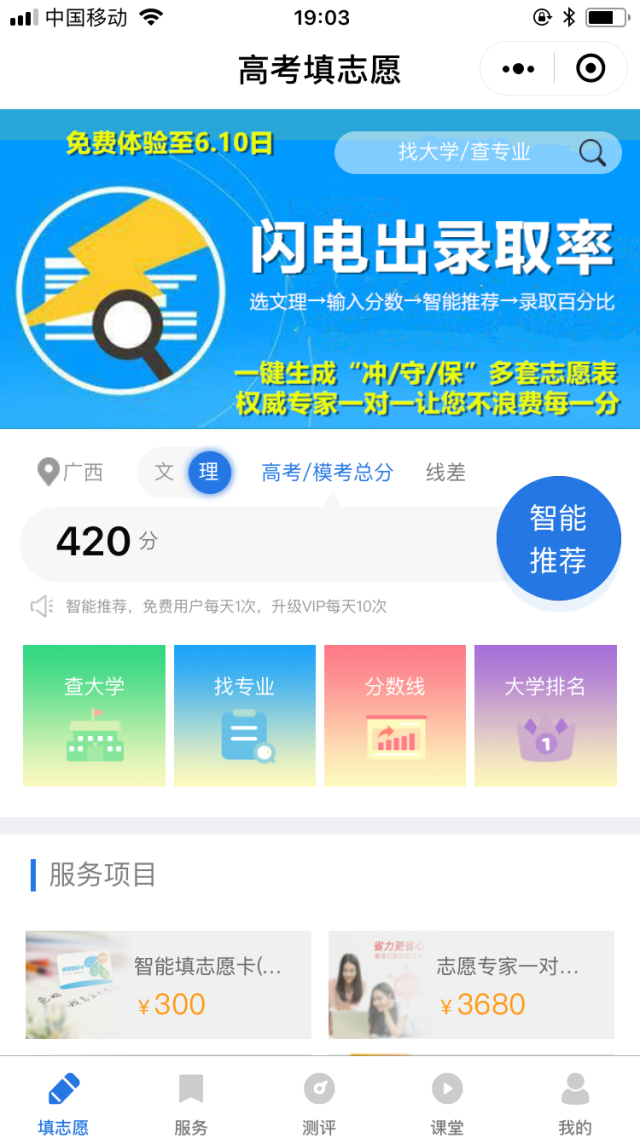

卡盟刷志愿汇的概念源于对高考志愿填报痛点的高度聚焦。传统填报方式依赖人工查询和经验判断,耗时耗力且易出错。而卡盟刷志愿汇整合了海量志愿数据,包括各高校录取分数线、专业热度、地域分布等,通过智能算法生成志愿列表。例如,考生输入分数和偏好后,系统可快速推荐匹配度高的学校和专业,减少盲目性。这种工具的出现,标志着志愿填报从经验驱动向数据驱动的转型,体现了技术赋能教育决策的趋势。但值得注意的是,它并非万能解决方案,其功能仍需与个人实际情况结合。

在价值层面,卡盟刷志愿汇确实能提供显著助力,尤其在信息不对称的环境中。首先,它节省时间成本。考生无需手动翻阅厚厚的志愿指南或访问多个网站,平台一站式服务即可覆盖全国高校数据,提升效率。其次,它增强决策科学性。通过历史数据分析,卡盟刷志愿汇能预测录取概率,帮助考生避免“高分低录”或“滑档”风险。例如,某考生分数在一本线边缘,系统可推荐稳妥的保底学校和冲刺的优质专业,优化志愿梯度。此外,它促进个性化匹配。平台结合考生兴趣测评,推荐契合职业规划的专业,如倾向理工科的学生,可优先推荐STEM领域强校。这些功能使卡盟刷志愿汇成为志愿填报的“智能助手”,尤其在竞争激烈的高考环境中,其辅助价值不可忽视。

应用场景上,卡盟刷志愿汇的普及已覆盖全国多省市,成为考生和家长的重要参考工具。在实际操作中,考生通常通过注册账号输入分数、选科和意向专业,平台即时生成志愿方案。例如,在2023年高考季,许多考生利用卡盟刷志愿汇进行模拟填报,测试不同分数段下的录取可能性。学校和家长也参与其中,共同分析数据,增强家庭决策的透明度。此外,该工具还应用于高考志愿填报讲座和培训,作为教学案例,帮助学生理解数据驱动的决策逻辑。然而,应用效果因人而异:高分考生可能更关注冲刺推荐,而低分考生则依赖保底建议,这要求用户具备基本的数据解读能力,避免机械套用。

尽管卡盟刷志愿汇展现出积极价值,但挑战与风险同样不容忽视。首要问题是数据准确性和时效性。录取数据每年波动,平台若未及时更新,可能导致推荐偏差。例如,某年政策调整或高校扩招,历史数据失效却未被系统捕捉,考生误信结果而落榜。其次,隐私和安全隐患凸显。考生需提交个人信息,包括分数和家庭背景,若平台防护不足,数据泄露风险增加,甚至引发诈骗。再者,过度依赖可能削弱自主决策能力。卡盟刷志愿汇的算法基于概率模型,无法完全替代考生的主观意愿,如兴趣、价值观等。若考生盲目跟随推荐,忽视个人特质,可能导致志愿与实际不符,影响未来发展。这些挑战提醒我们,技术工具需谨慎使用,避免从“辅助”滑向“主导”。

从专家视角看,卡盟刷志愿汇的崛起反映了教育科技化的深层趋势,但需警惕“数据万能论”的误区。高考志愿填报本质上是人文与科学的结合,数据提供客观依据,而主观判断才是核心。建议考生在使用卡盟刷志愿汇时,采取“三步法”:第一步,利用平台初步筛选志愿范围;第二步,结合自身兴趣和职业咨询,人工调整方案;第三步,咨询老师或专家验证数据可靠性。此外,教育部门应加强对志愿填报平台的监管,确保数据透明和隐私保护,促进行业健康发展。唯有如此,卡盟刷志愿汇才能真正成为助力而非负担。

回归核心问题,卡盟刷志愿汇能否助力高考志愿填报?答案是肯定的,但其助力程度取决于用户的使用方式。作为工具,它提供高效的数据支持,优化决策流程;但作为决策者,考生仍需掌握主动权,避免被算法束缚。在现实层面,合理使用卡盟刷志愿汇可减轻焦虑,提升填报质量,但过度依赖则可能适得其反。最终,高考志愿填报的成功,不仅依赖工具,更在于考生的理性认知和综合能力。卡盟刷志愿汇的价值,在于它揭示了技术赋能教育的潜力,而考生应从中汲取智慧,而非迷失数据海洋。