防沉迷系统自推出以来,始终以限制未成年人游戏时长、规范游戏行为为核心目标,通过实名认证、时长管控、充值限额等手段,构建起保护未成年人的“数字屏障”。然而,随着游戏产业的快速发展,一种名为“卡盟”的第三方平台逐渐进入公众视野,其宣称“能解除防沉迷系统”“恢复游戏自由”,引发大量玩家尤其是未成年人的关注。那么,卡盟真的能解除防沉迷系统吗,效果如何? 从技术原理、合规风险及实际效果三个维度分析,卡盟的“解除”本质上是违规操作,其效果短暂且伴随多重隐患,绝非解决防沉迷问题的正当途径。

一、防沉迷系统的核心逻辑:卡盟“破解”的技术真相

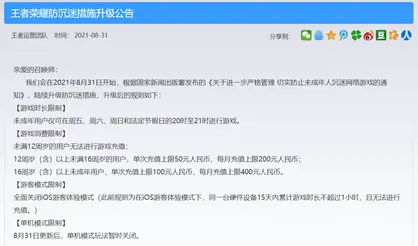

要判断卡盟是否真能解除防沉迷,首先需明确防沉迷系统的运行机制。当前主流的防沉迷系统依托国家新闻出版署统一的实名认证平台,通过对接公安部门数据核验用户身份,实现对未成年人游戏行为的精准管控:未实名用户无法登录,未成年人账号会被限制游戏时长(每日≤1.5小时)、禁止充值,且无法在夜间(22:00-8:00)登录。这一系统的核心在于“身份真实性”——只有通过真实身份信息注册,才能进入监管流程。

卡盟声称的“解除防沉迷”,本质是通过伪造或绕过实名认证来实现。其操作模式主要有两种:一是提供虚假身份信息注册账号,利用部分平台核验不严的漏洞,将未成年人账号伪装成成年人;二是租借、买卖已通过成年人认证的游戏账号,让未成年人直接使用“非本人”身份登录。从技术层面看,这两种操作均属于对实名认证机制的规避,而非真正“破解”防沉迷系统。例如,虚假注册依赖的是信息黑产提供的伪造身份信息,一旦平台加强核验(如人脸识别),这类账号便会立刻被限制;而租借账号则面临账号被盗、封禁的风险,且无法解决账号归属问题——未成年人使用他人账号登录,仍可能触发平台的异常登录检测,导致账号被临时冻结。

值得注意的是,随着防沉迷系统的迭代升级,尤其是“人脸识别常态化”的推行,卡盟的操作空间正被大幅压缩。2022年起,多家游戏厂商要求用户在登录、支付等关键环节进行人脸识别,若账号信息与实际使用者身份不符,系统会立即触发二次核验或直接拦截。这意味着卡盟依赖的“虚假注册”和“账号租借”模式,在技术对抗中已逐渐失效——所谓的“解除”,不过是与监管系统进行的短暂“猫鼠游戏”,其效果高度依赖漏洞存在,而非稳定可靠的解决方案。

二、卡盟“效果”的局限性:短暂便利与长期隐患并存

尽管卡盟宣传能“永久解除防沉迷”“畅玩游戏无限制”,但实际效果却呈现出“短期有效、长期失效”的特点,且伴随多重风险。从效果持续性来看,虚假注册的账号一旦被平台纳入重点监控名单,或因登录IP异常、行为模式与实名信息不符被识别,便会立刻重新进入防沉迷状态;租借的账号则更不稳定,原账号持有人可随时收回,或因违规操作(如未成年人使用账号进行大额充值)导致账号被封,使用者最终“人财两空”。

更严重的是,卡盟操作背后隐藏着法律与安全风险。根据《网络安全法》《未成年人保护法》规定,使用虚假身份信息注册网络账号、租借买卖账号均属于违规行为,平台有权对相关账号进行永久封禁;若卡盟平台利用非法获取的公民个人信息(如身份证号、人脸数据)进行注册,还可能触犯《刑法》,构成“侵犯公民个人信息罪”。对未成年人而言,使用卡盟不仅无法真正“解除”防沉迷,还可能因操作不当导致个人信息泄露,甚至被诱导参与网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动——2023年某省公安机关通报的案例中,一名未成年人通过卡盟购买“解防沉迷服务”,结果被诈骗团伙以“解冻账号”为由骗取数万元,教训深刻。

此外,卡盟的“效果”还因游戏平台而异。对头部游戏厂商(如腾讯、网易等)而言,其防沉迷系统技术防护更严密,核验机制更完善,卡盟的成功率极低;而对部分小型游戏平台或境外游戏,由于未严格落实国家防沉迷要求,卡盟可能暂时“有效”,但这恰恰说明问题不在“防沉迷系统本身”,而在平台责任缺失——依赖卡盟“解除”防沉迷,本质是在逃避监管,而非解决问题。

三、破解防沉迷困局:合规路径与多方协同的重要性

既然卡盟并非有效解决方案,那么未成年人及其家长应如何正确看待防沉迷系统?事实上,防沉迷系统的设立并非“限制游戏”,而是引导未成年人合理规划游戏时间,促进身心健康。从长远来看,解决“游戏沉迷”问题需要家庭、企业、社会形成合力,而非依赖违规手段。

对企业而言,严格落实主体责任是关键。游戏厂商应持续升级防沉迷技术,加强人脸识别的准确性和覆盖范围,建立“事前预防、事中干预、事后处置”的全流程管控机制;同时,通过技术手段识别“账号租借”“虚假注册”等异常行为,从源头上切断卡盟的操作链条。对家长而言,与其寻求“捷径”,不如加强对未成年人的引导与陪伴:通过亲子约定游戏时长、培养多元化兴趣爱好、共同参与户外活动等方式,帮助未成年人建立健康的游戏习惯。对社会而言,应加强对卡盟等违规平台的监管与打击,切断信息黑产链条,营造清朗的网络环境。

卡盟真的能解除防沉迷系统吗,效果如何? 答案已不言而喻:其“解除”本质是违规操作,效果短暂且风险重重,绝非解决防沉迷问题的正确路径。防沉迷系统的完善,需要技术、法律、教育的协同发力,需要企业守土有责、家长尽责引导、社会共同监督。唯有如此,才能真正守护未成年人的健康成长,让游戏回归娱乐本质,而非成为逃避现实的“避风港”。