在和平精英的玩家社群中,“红装图卡盟”早已不是陌生词汇,尤其是对于那些追求稀有道具、希望快速提升游戏体验的玩家而言,这类平台通过“保底量”承诺吸引了大量关注。然而,随着参与人数的增多,一个核心疑问逐渐浮现:和平精英红装图卡盟的保底量,真的如宣传那般“高不可攀”,还是只是营销策略下的数字游戏? 要解答这个问题,需从红装图卡的价值逻辑、卡盟的运营本质以及玩家与平台之间的博弈关系切入,方能拨开迷雾,看清保底量背后的真实面貌。

红装图卡:虚拟经济中的“硬通货”

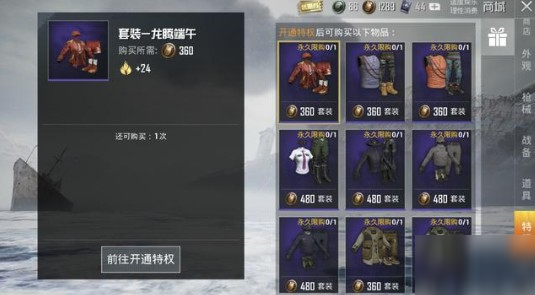

在和平精英的游戏生态中,“红装道具”并非简单的装饰品,而是承载着玩家社交需求、竞技体验乃至经济价值的“虚拟硬通货”。无论是限定皮肤的炫酷外观、特殊枪械的稀有涂装,还是能够提升角色辨识度的动态道具,红装图卡的核心价值在于其“稀缺性”与“社交货币属性”。官方通常通过概率抽取、活动兑换等方式投放,获取难度天然较高,这也催生了第三方交易市场的繁荣——红装图卡盟应运而生,成为玩家绕过官方限制、直接获取心仪道具的中介平台。

对玩家而言,卡盟的吸引力不仅在于“便捷”,更在于“保底量”承诺。所谓“保底量”,通常指玩家在投入一定资源(如资金、积分)后,平台承诺确保交付的红装道具数量或价值。例如“充值1000元保底3款红装”“500抽必出SSR级图卡”等宣传,直接击中了玩家“低成本高回报”的心理预期。但问题在于,这种“保底”是否真的可靠?数字背后的计算逻辑是否透明?

保底量的“高”与“低”:一场概率与成本的博弈

要判断保底量的真实性,需先理解其计算基础。红装道具的获取本质上遵循概率模型,而卡盟的“保底量”承诺,本质上是将概率转化为“确定性收益”的营销话术。从数学角度看,若官方投放红装的概率为1%,那么理论上100次抽取可获得1款,但实际结果可能因随机波动而偏离——卡盟正是利用这种“理论值”与“实际值”的差距,构建“高保底”的吸引力。

然而,卡盟作为商业机构,不可能长期承担“高保底”带来的亏损。其真实逻辑在于:通过“高保底”吸引初始流量,再通过道具价值波动、玩家复投心理以及隐性成本实现盈利。具体而言,当某款红装道具因热度升高导致市场价格上涨时,卡盟会降低实际保底量(如用多款低价值道具替代单款高价值道具),或在宣传中模糊“保底价值”与“保底数量”的界限。例如,宣传“保底价值1000元”,实际可能通过发放5款市场价200元的道具凑数,而玩家在二级市场转售时,可能因流动性不足而难以变现,最终“保底价值”沦为纸上富贵。

此外,不同卡盟的“保底量”差异极大,背后是运营成本的博弈。头部卡盟凭借庞大玩家基数,可通过批量采购道具降低成本,从而提供相对真实的保底;而中小型卡盟为争夺市场,往往夸大保底量,实则通过“概率陷阱”(如设置保底门槛、抽取次数上限)降低实际支出。有玩家反馈,某卡盟承诺“100抽保底1款红装”,但在实际操作中,前99抽均为重复的低价值道具,最后一抽才“保底”兑现,看似符合承诺,实则利用了玩家的“损失厌恶心理”——即使获得保底,体验也大打折扣。

数据透明度:保底量的“试金石”

玩家与卡盟之间的信任危机,核心在于“数据不透明”。官方的概率系统虽不公开,但可通过大量样本统计得出大致范围,而卡盟的抽取机制完全由平台控制,玩家无法验证其数据的真实性。例如,某卡盟宣称“红装出货率5%”,但实际抽取中连续数百次未达保底,玩家却因缺乏数据证据而难以维权。这种“黑箱操作”使得“高保底”沦为“薛定谔的承诺”——是否兑现,全凭平台单方面定义。

值得警惕的是,部分卡盟甚至通过“技术手段”操控概率。例如,在玩家接近保底次数时,系统刻意降低稀有道具的触发概率,迫使玩家额外投入;或通过“道具贬值”变相缩水保底价值(如将原本可交易的道具改为“绑定账号”,限制流通性)。这些行为不仅损害玩家利益,更破坏了虚拟交易市场的公平性,与游戏“健康竞技、理性消费”的核心理念背道而驰。

趋势与反思:保底量之外,玩家更需要什么?

随着玩家群体日趋成熟,单纯依赖“高保底”宣传的卡盟已难以立足。越来越多的玩家开始关注“数据透明度”“道具流动性”“售后保障”等深层需求。事实上,保底量并非衡量卡盟价值的唯一标准,甚至不是最重要的标准——真正的核心竞争力,在于平台能否提供公平的交易机制、稳定的道具价值以及可信赖的服务体验。

对玩家而言,理性看待“保底量”至关重要:不盲目追求“高保底”的数字诱惑,而是通过查询平台口碑、验证数据公开度、评估道具变现能力等方式,选择合规可靠的渠道。对行业而言,唯有摒弃“数据注水”“概率操控”的短视行为,建立透明的交易规则和完善的监督机制,才能实现长期健康发展。毕竟,虚拟经济的根基是信任,一旦信任崩塌,再高的保底承诺也终将沦为空中楼阁。

归根结底,和平精英红装图卡盟的保底量,既不是“神话”,也不是“骗局”,而是一面反映行业现状的镜子。它照见了玩家对稀有道具的渴望,也暴露了部分平台逐利而失信的弊端。在虚拟与现实交织的游戏世界里,唯有玩家保持理性、平台坚守诚信,才能让“保底量”回归其应有的意义——成为连接游戏乐趣与玩家需求的桥梁,而非收割信任的工具。