在数字消费渗透率突破80%的当下,用户对“优惠”的敏感度已从价格驱动转向价值感知,而卡盟平台作为虚拟商品交易的核心场景,“送优惠”正从单纯的促销策略升级为用户运营的核心抓手——当“卡盟送优惠,你领取了吗?”成为社群高频提问,背后不仅是折扣的诱惑,更是数字时代消费决策的理性博弈。错过一场精心设计的卡盟优惠,或许真的会让人在复盘时拍大腿:原来自己错过的不止是几块钱,更是一套完整的数字权益体系。

卡盟(数字商品交易平台)起源于游戏点卡分销,现已拓展至话费充值、视频会员、软件授权等全虚拟商品领域。据行业数据显示,2023年卡盟平台交易规模超3000亿元,用户超5亿,其中“送优惠”活动贡献了新用户转化率的62%和老用户复购率的58%。这种模式的核心逻辑在于:虚拟商品边际成本趋零,平台通过让渡部分利润换取用户数据与活跃度,而用户则以“极低门槛”获得高性价比数字服务——比如1元充50元话费、0元领视频月卡,本质上是平台与用户的价值共创。

“卡盟送优惠”的双重价值正在重构数字消费的底层逻辑。用户端,它打破了传统消费的信息差:用户无需比价,通过平台活动入口即可直达最低价权益,尤其对价格敏感的学生群体、下沉市场用户而言,相当于“数字生活的基础设施福利”。某头部卡盟平台数据显示,其“新人0元领”活动中,18-25岁用户占比达73%,平均每月通过优惠节省的数字消费支出超120元。平台端则实现了“三重收割”:短期提升GMV(如“满减+优惠券”组合使客单价提升40%),中期沉淀用户(优惠领取后30日内活跃度提升2.3倍),长期构建竞争壁垒(独家合作权益如“某视频平台联名会员卡”难以被模仿)。这种双赢模式,让“送优惠”从“可选动作”变为“必选项”。

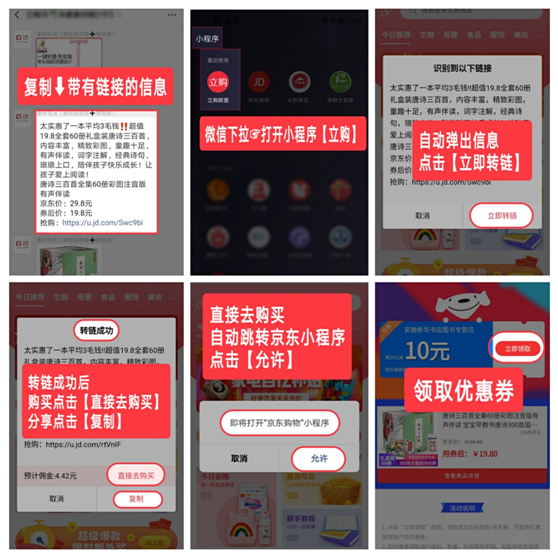

面对“卡盟送优惠,你领取了吗?”的提示,高效领取需要建立系统化策略。首先是“渠道聚焦”:卡盟优惠主要分布在平台APP首页banner、社群专属链接、合作方导流页(如电商平台“数字商品馆”),需优先关注“限时限量”标签——某平台“秒杀充话费”活动,3万份优惠在15秒内被抢光,延迟刷新可能错失机会。其次是“规则拆解”:看清优惠门槛(如“需首充50元”“仅限新用户”)、使用期限(部分卡券有效期仅7天)、叠加限制(是否可与其他优惠同享),避免“领了用不了”的尴尬。最后是“权益组合”:将“送优惠”与会员体系结合(如“普通会员领5元券,超级会员领20元券”),并通过“签到领积分”“分享得额外券”等方式延长优惠链条,形成“领取-使用-复领”的闭环。值得注意的是,部分平台会通过“隐藏福利”(如客服私域专属优惠)回馈高活跃用户,主动沟通往往能解锁额外权益。

很多人觉得“错过就错过,反正优惠天天有”,但卡盟优惠的“后悔成本”远超表面。一是时间成本:优质优惠往往与稀缺资源绑定(如“限量版游戏皮肤兑换码”),错过后需以更高价格从二级市场购买,溢价可达300%;二是机会成本:部分优惠是“权益钥匙”(如“充100送50话费”可解锁“每月免费领1G流量”的长期权益),错过即失去整个福利体系;三是沉没成本:为等优惠而延迟消费(如“等双11再充话费”),期间可能面临涨价(某运营商曾上调充值套餐价格15%)或服务缩水(视频会员减少独家内容)。某社交平台“卡盟优惠后悔帖”显示,68%的后悔者因“当时觉得没必要,后来发现用得上”而懊恼,这种“后知后觉”恰恰印证了“错过真的会后悔”。

随着用户需求升级,卡盟优惠模式正从“价格战”向“价值战”转型。一方面,精准化成为趋势:基于用户画像的“千人千面”优惠(如“游戏玩家专享点卡折扣”“宝妈群体定向发放童趣视频会员”)替代了“一刀切”活动,某平台通过算法优化后,优惠核销率提升至51%;另一方面,生态化融合加速:卡盟与本地生活、知识付费等领域合作(如“充话费送外卖红包”“买课程送会员”),构建“数字+生活”的优惠矩阵。未来,“送优惠”或将从“短期刺激”变为“长期陪伴”——比如通过“月度福利包”形式,让用户持续感知平台价值,而非“一次性收割”。

当“卡盟送优惠”从一句促销口号演变为数字消费的生存指南,我们更需要以理性视角看待每一次领取机会:它不是“贪便宜”的冲动消费,而是对数字资产的高效管理;不是平台单方面的让利,而是用户与平台的价值共生。下次再看到“卡盟送优惠”的提示,不妨花3分钟点开看看——或许你领到的不仅是一张优惠券,更是通往数字生活最优解的钥匙。毕竟,在这个效率至上的时代,错过一次优惠可能只是小事,但错过优化消费决策的习惯,或许才是真正会后悔的事。