卡盟刷钻作为一种获取虚拟物品的快捷方式,在游戏、社交等领域广受欢迎,但用户常遭遇“刷钻总是不到账”的困境,这不仅影响使用体验,更可能造成经济损失。究其根本,刷钻不到账是多重因素交织的结果,涉及平台机制、用户操作、行业乱象及技术漏洞等层面,而解决这一问题需从合规操作、风险规避和平台选择三方面综合发力。

一、平台风控机制:合规与安全的“双刃剑”

卡盟平台为规避法律风险和违规交易(如洗钱、盗刷、未成年人消费等),普遍建立了复杂的风控系统,这是导致刷钻不到账的首要原因。部分平台会通过设备指纹、IP地址、支付渠道、用户行为轨迹等多维度数据综合判定交易合法性。例如,同一设备短时间内频繁刷钻、使用陌生支付账户或通过非常规网络环境(如VPN)操作,易被系统标记为“异常交易”,从而触发拦截机制,导致资金扣除但虚拟物品未到账。此外,平台为防止“薅羊毛”,可能设置延迟到账机制,对小额或新用户订单进行二次审核,若审核未通过(如信息填写不全、支付凭证缺失),同样会出现不到账情况。这种风控逻辑虽在一定程度上保障了平台安全,但也因规则不透明、审核标准模糊,误伤了大量正常用户。

二、第三方中介乱象:虚假承诺下的“信任陷阱”

多数用户选择通过第三方中介或代理进行刷钻,而非直接对接平台,这背后是“低价”“秒到”等宣传的诱惑,却也埋下了不到账的风险。部分中介为吸引用户,夸大服务能力,实则利用技术手段“刷量”或“套码”:例如,通过虚假支付接口模拟成功扣费,实际未向平台提交真实订单;或利用平台漏洞短暂到账后迅速撤回,等用户确认后再通过系统操作取消。更有甚者,收取费用后直接“跑路”,将用户拉黑。由于中介交易缺乏官方监管,用户往往难以举证维权,最终只能承担不到账的损失。这种“灰色产业链”的存在,不仅加剧了刷钻不到账的普遍性,也让整个行业信誉受损。

三、用户操作失误:细节偏差引发的“连锁反应”

除了平台和中介因素,用户自身操作不规范也是刷钻不到账的重要诱因。常见问题包括:支付信息填写错误(如卡号、身份证号、手机号输入有误)、未按平台要求绑定实名账户、使用违规支付渠道(如虚拟货币、境外支付账户未被平台支持)等。此外,部分用户为追求“高效率”,同时通过多个中介或平台刷钻,导致订单混乱、支付重复,平台因无法识别有效交易而拒绝到账。更有用户在刷钻后未及时保存订单截图、支付凭证,遇到问题时缺乏维权依据,只能自认倒霉。这些看似微小的操作细节,实则与平台交易逻辑紧密相关,一旦出现偏差,便可能引发“钱货两空”的后果。

四、技术漏洞与系统延迟:小平台的“隐形杀手”

部分中小型卡盟平台因技术实力不足,存在系统漏洞或接口不稳定问题,这也是刷钻不到账的技术性原因。例如,支付接口与平台数据库未实时同步,导致用户支付成功但订单状态未更新;或服务器承载能力有限,在高峰时段出现订单堆积、延迟处理,用户误以为不到账而重复操作,最终导致重复扣费。此外,若平台未定期更新安全防护系统,可能遭遇黑客攻击,导致用户支付数据被篡改或订单丢失,进而引发不到账纠纷。这类问题在大平台中较少出现,但却是小平台的“通病”,用户选择此类平台时需格外谨慎。

解决刷钻不到账的有效策略:从选择到操作的全方位规避

面对刷钻不到账的困境,用户需建立“风险前置”意识,从平台选择、操作规范到维权路径,形成闭环管理,最大限度降低损失。

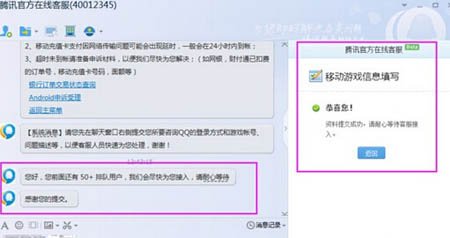

首先,优先选择正规平台,规避“小作坊”风险。 正规卡盟平台通常具备相关资质(如ICP备案、营业执照),用户可通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业信息,或查看平台用户评价、客服响应速度等细节。这类平台风控规则相对透明,交易流程规范,且设有完善的售后机制,遇到不到账问题可及时联系客服核实。此外,避免轻信“低价包过”“100%到账”的宣传,此类承诺往往暗藏陷阱,正规平台不会违背交易规则进行违规操作。

其次,严格遵循平台规则,规范操作流程。 刷钻前务必仔细阅读平台用户协议,明确支付方式、订单信息填写要求、到账时间等细节。例如,部分平台要求用户实名认证并绑定常用手机号,支付时需使用同一账户,否则可能被判定为异常。同时,避免频繁刷钻或短时间内大额交易,降低被风控系统拦截的概率。若需延迟到账,耐心等待平台审核,切勿因心急重复操作,导致订单混乱。

再次,验证中介资质,保留交易证据。 若通过中介刷钻,需核实其营业执照、用户评价及合作平台信息,选择有实体店铺或长期运营的中介。交易前签订简单协议,明确双方权利义务,包括到账时间、退款条件等。支付后务必保存订单截图、支付凭证、聊天记录等证据,一旦遇到不到账问题,可凭证据向中介或平台索赔,必要时通过消费者协会(12315)或网信办(12377)渠道投诉。

最后,关注技术安全,优化操作环境。 避免在公共网络环境下刷钻,防止账号信息泄露;定期更新设备系统和浏览器,确保支付接口正常;使用平台官方APP或网站,而非第三方链接,降低遭遇钓鱼网站的风险。若发现平台频繁出现系统故障或不到账投诉,及时停止交易,更换更可靠的平台。

刷钻不到账的本质是虚拟物品交易行业不规范、用户风险意识不足与平台技术管理失衡的综合体现。在当前行业环境下,用户需摒弃“走捷径”心态,通过正规渠道获取虚拟物品,才能真正规避风险。同时,平台方也应加强技术投入,优化风控逻辑,提升交易透明度,共同构建健康、可信的虚拟物品交易生态。唯有如此,“刷钻不到账”的困境才能从根本上得到解决,用户权益才能得到切实保障。