积分兑换曾是商家锁客的利器,也是消费者薅羊毛的捷径,但当“亿卡点盟”这类聚合型积分平台兴起,表面上的“一站式兑换”背后,却暗藏规则迷宫、价值缩水甚至信息泄露的陷阱。如何穿透营销话术,识别积分兑换的本质风险?掌握这套“规则溯源+动态追踪”的避坑逻辑,才是保护自身权益的关键。

一、“亿卡点盟”的积分生态:便利背后的商业逻辑

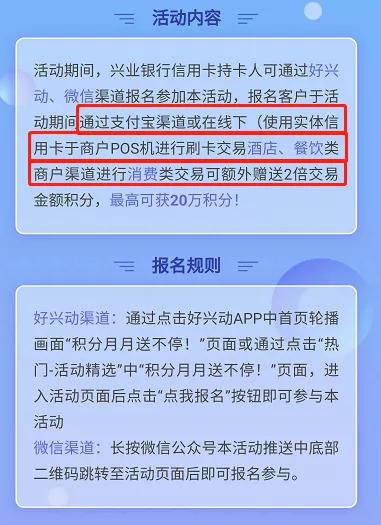

“亿卡点盟”并非单一品牌的积分体系,而是整合了餐饮、零售、出行等多行业商家资源的积分聚合平台。用户通过不同渠道获得的积分(如信用卡积分、会员积分、消费返利等)可统一归集至“亿卡点盟”账户,理论上能实现“积分跨店通用、价值最大化”。这种模式看似解决了积分碎片化问题,实则暗藏商业博弈:平台通过整合流量向商家收取入驻费或佣金,而用户积分的价值,往往在平台与商家的利益分配中被悄然稀释。

例如,某用户持有A超市的1000积分(价值10元)和B咖啡的500积分(价值5元),在“亿卡点盟”可兑换一张15元的代金券,看似“1+1>2”,但代金券仅限指定合作商家使用,且可能设置“满50可用”的消费门槛。此时,积分的“名义价值”与“实际价值”已出现偏差,而平台正是通过这种“价值转换”实现盈利。理解这一运作逻辑,是识别积分兑换陷阱的前提。

二、五大典型陷阱:拆解“亿卡点盟”积分兑换的套路

1. 虚假宣传:“高价值兑换”背后的库存玄机

“亿卡点盟”常以“100积分兑换200元大牌商品”为噱头吸引用户,但实际兑换时却提示“已售罄”或“库存不足”。这类平台的“兑换商品”分为两类:一类是真实库存的“引流款”,数量极少且秒罄;另一类是“虚拟商品”,如优惠券、会员体验等,看似价值高,实则需额外满足条件(如绑定银行卡、分享朋友圈)才能使用。更隐蔽的是,部分平台会通过“动态库存”机制,将热门商品库存设置为“永远差1件”,利用用户的“沉没成本”心理诱导持续参与。

2. 隐性成本:积分+现金的“组合陷阱”

许多用户在“亿卡点盟”兑换时发现,看似“免费”的商品实际需支付“运费”或“服务费”,而这类费用往往高达商品价值的30%-50%。例如,兑换一台标价1000元的电饭煲,需支付300元“配送服务费”,相当于用积分抵扣了700元,远低于市场折扣。更有甚者,平台会要求“积分+现金”组合支付,现金部分占比虽低,却暗含“最低消费门槛”——用户为凑够兑换金额,不得不在平台合作商家进行额外消费,最终落入“积分绑架消费”的圈套。

3. 规则频繁变动:积分价值的“过山车”效应

“亿卡点盟”的积分规则常以“系统升级”“活动优化”为由单方面修改,且不主动通知用户。例如,原本100积分=1元的兑换比例,突然调整为200积分=1元,用户账户中的1万积分价值从100元骤降至50元;原本可兑换的“无门槛优惠券”,新增“仅限工作日使用”“不可与其他优惠叠加”等限制。这种“规则熵增”本质是平台对用户积分价值的“隐性收割”,而用户因缺乏规则存档意识,往往难以追溯维权。

4. 信息不透明:兑换流程中的“盲区”设计

“亿卡点盟”的兑换页面常隐藏关键信息:兑换商品的有效期仅3天却未显著标注;积分兑换后不支持退换,但“使用须知”需点击5次才能查看;合作商家的资质(如是否正规经营、售后保障)完全依赖平台背书,用户无法自主验证。这种信息不对称导致用户在兑换时处于“被动知情”状态,一旦出现问题(如商品伪劣、商家跑路),平台往往以“用户已同意规则”为由推卸责任。

5. 数据安全风险:积分账户的“隐私泄露”隐患

用户在“亿卡点盟”注册需绑定手机号、身份证、消费记录等敏感信息,而部分平台为追求流量增长,对用户数据保护措施不足。曾有用户反馈,在平台兑换积分后频繁接到诈骗电话,对方精准掌握其消费习惯和积分余额,显然是平台数据遭泄露所致。更值得警惕的是,部分“亿卡点盟”类平台实为“灰产中介”,通过低价回收用户积分,再倒卖至黑灰市,用户账户沦为数据贩子的“资源池”。

三、避坑核心:“三维度规则溯源法”守住积分价值

面对“亿卡点盟”等平台的积分陷阱,并非无计可施。掌握这套“规则溯源+动态追踪”的避坑逻辑,可从源头规避风险。

第一维度:查清积分的“底层价值锚点”

任何积分的价值都需锚定真实商品或服务。在“亿卡点盟”兑换前,务必确认积分的“底层来源”:若积分来自合作商家(如某超市的消费积分),可直接向商家核实积分的实际价值(如100积分=1元现金抵扣);若积分是平台自创的“虚拟积分”,需计算其与现金的兑换比例是否合理——通常,平台积分的现金兑换比例不应低于80%,若低于该比例且无额外权益(如专属服务、稀缺商品),则属于“价值缩水”。

第二维度:追踪规则的“动态变化轨迹”

针对平台频繁修改规则的问题,用户需养成“规则存档”习惯:每次兑换前截图保存当前规则页面(包括兑换比例、有效期、使用条件等),关注平台的“规则更新日志”,对突然新增的限制条款(如“积分兑换需绑定消费”“不可退换”)保持警惕。若发现单方面修改规则,可依据《消费者权益保护法》“格式条款无效”的规定,要求平台恢复原规则或补偿损失。

第三维度:验证兑换的“真实成本收益”

积分兑换的本质是“价值交换”,需计算综合成本。例如,用1万积分兑换一个标价200元的保温杯,需额外支付30元“服务费”,且保温杯市场价仅150元,此时实际成本180元>市场价150元,属于“亏本兑换”。正确的做法是:优先兑换“无额外成本、无使用限制”的高频刚需商品(如超市购物卡、加油卡),对“低价值+高附加成本”的商品(如电子产品、奢侈品)保持理性,警惕“为兑换而消费”的冲动。

结语:积分时代的理性生存法则

“亿卡点盟”们的出现,本应让积分从“沉睡资产”变为“消费活水”,但当便利被商业逻辑异化为陷阱,用户更需要建立“规则意识”和“价值判断”。记住,积分兑换的核心不是“贪图小利”,而是“让每一分付出都对应真实回报”。在复杂的积分生态中,唯有以规则为尺、以价值为锚,才能让积分真正成为消费的“加分项”,而非“陷阱坑”——这,才是积分时代最实用的生存法则。