卡盟会员开起来合法吗?别冒险了!近年来,随着虚拟商品交易市场的扩张,“卡盟”这一概念逐渐进入公众视野,不少人看到其中所谓“低门槛、高回报”的商机,纷纷询问“卡盟会员开起来合法吗?”但事实上,卡盟及其会员运营模式背后隐藏着巨大的法律风险,所谓“商机”极可能是违法犯罪的温床。从法律定性、行业风险到监管趋势,深入剖析后不难发现:卡盟会员不仅开不起来,更碰不得。

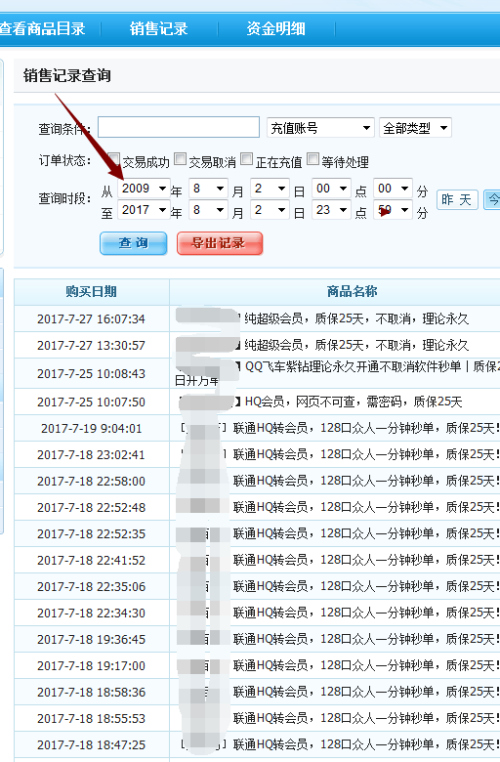

卡盟,全称“卡片联盟”,最初以游戏点卡、话费充值等虚拟商品批发交易为名,逐渐演变为涉及低价虚拟商品、代充服务、甚至非法资金流转的灰色平台。所谓“卡盟会员”,通常指通过缴纳费用获得平台特定权限,从事虚拟商品低价采购、批量充值或分销的个人或组织。其运营逻辑往往依赖“信息差”和“价格差”——通过非正规渠道获取低价虚拟商品(如用盗刷信用卡、赌博平台赃款充值等),再以低于市场价销售给下游用户,从中牟利。这种模式从诞生起就游走在法律边缘,而“卡盟会员开起来”的所谓“创业”,本质上是对违法行为的参与和包装。

从法律层面看,卡盟会员的运营行为涉嫌多重违法,甚至构成犯罪。根据《中华人民共和国网络安全法》《电子商务法》规定,任何网络交易活动必须履行实名认证、资质审核、依法纳税等义务,而卡盟平台普遍采用“匿名注册”“加密交易”逃避监管,会员在其中的交易行为若涉及“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”,可能构成《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”。实践中,不少卡盟会员因“低价代充”被查实,上游资金来源竟是电信诈骗、赌博等黑产,最终面临刑事处罚。此外,若卡盟会员参与的平台存在非法经营(如未经批准支付业务)、侵犯公民个人信息(如倒卖用户数据)等行为,会员作为直接参与者,同样需承担相应法律责任。法律不会因“不知情”或“只是会员”而免责,在“卡盟会员开起来”的诱惑背后,是对法律底线的漠视,最终代价往往是自由和前途。

抛开法律风险,卡盟会员的资金安全与平台稳定性也毫无保障。卡盟平台本身缺乏合规监管,资金链断裂、老板跑路、平台突然关闭是常态。许多会员投入大量资金囤货或升级会员权限,转眼间血本无归,且因交易本身不合法,无法通过法律途径追讨。更值得警惕的是,卡盟会员往往需要提供个人信息完成注册,这些信息在缺乏加密保护的平台中极易泄露,沦为其他犯罪活动的“工具”,导致会员本人陷入“身份盗用”“被贷款”等二次风险。所谓“高收益”的背后,是资金、信息、法律的多重陷阱,所谓“卡盟会员开起来”的轻松创业,不过是精心设计的骗局。

从行业趋势看,国家对虚拟商品交易和互联网平台的监管日益严格,卡盟模式已无生存空间。近年来,公安部、工信部等多部门联合开展“断卡”“净网”等专项行动,重点打击虚拟交易领域的黑灰产,大量卡盟平台被关停,涉案人员被依法处理。合法的虚拟商品交易平台必须接入银行或支付机构备付金系统,完成企业实名认证和增值电信业务经营许可(ICP证),而卡盟会员所依赖的平台几乎不可能满足这些条件。随着监管技术手段的升级,通过大数据分析、交易行为追踪,卡盟的“匿名”和“加密”形同虚设,任何试图“钻空子”的行为都将暴露在监管之下。可以说,卡盟会员的“红利期”早已结束,继续“开起来”无异于与法律和监管趋势对抗,结果必然是被彻底淘汰。

面对“卡盟会员开起来合法吗?”的疑问,答案早已清晰:不合法,且风险极高。无论是法律层面的定性、资金层面的隐患,还是监管层面的趋势,都表明卡盟会员模式是一条走不通的绝路。真正想在虚拟商品领域创业的人,应放弃“赚快钱”的侥幸心理,转向合法合规的经营路径:如申请相关资质,接入正规支付渠道,与上游合法供应商合作,建立透明的交易流程。唯有坚守法律底线,尊重市场规则,才能在行业中长久立足。别让“卡盟会员开起来”的诱惑,成为毁掉人生的导火索——合规经营才是正道,冒险违法终将付出惨痛代价。