卡盟充腾讯会员的价格优惠,一直是用户心中的“甜蜜陷阱”——比官方渠道便宜三成甚至更多,却总伴随着“账号会封吗”“钱打水漂了怎么办”的疑虑。这种矛盾心理,折射出虚拟充值领域“价格与安全”的永恒博弈。要回答“卡盟充腾讯会员,价格优惠靠谱吗”,需从卡盟的底层逻辑、优惠的真实来源、风险的本质,以及用户的理性选择路径切入,拆解这场看似划算的交易背后,究竟藏着怎样的真相。

卡盟,全称“卡盟平台”,最初是游戏点卡、虚拟商品的分销枢纽,如今已延伸到视频、音乐、教育等各类会员充值领域。在腾讯会员充值链条中,卡盟扮演着“中间商”角色:上游对接资源供应商,下游连接中小代理和终端用户。其低价优势并非凭空而来,而是源于三重逻辑:一是渠道成本差异,部分卡盟通过非官方合作、批量采购或灰色渠道获取卡密,采购价远低于官方定价;二是运营模式轻量化,无需实体门店、大量客服,成本压缩直接转化为价格优势;三是流量转化效率,中小代理通过社群、短视频等渠道低价引流,薄利多销。这种模式让“卡盟充腾讯会员”成为学生党、预算敏感用户的首选,但也正因为上游渠道的模糊性,为后续风险埋下伏笔。

价格优惠的诱惑,本质是用户对“性价比”的极致追求。腾讯视频、QQ音乐等会员官方月费普遍在20-30元,而卡盟平台常打出“15元月卡”“100元年卡”的标语,折扣力度高达五折甚至更低。对用户而言,同样的会员权益,花更少的钱,看似是“捡了便宜”。尤其当腾讯会员权益趋同(如视频会员可同时看腾讯、爱奇艺部分内容)时,“低价”自然成为决策核心。这种需求催生了庞大的“腾讯会员优惠”搜索流量,也让卡盟平台在社交平台、二手交易中频繁出现,用“限时特惠”“内部渠道”等话术刺激消费。然而,用户往往忽略了“一分钱一分货”的市场规律——虚拟商品的特殊性在于,其价值不仅在于“买到”,更在于“能用”“安全用”。

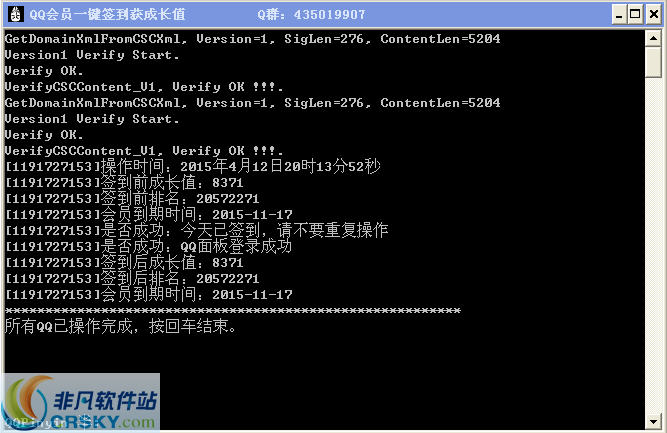

“靠谱吗”的核心,在于风险与收益的平衡,而卡盟充腾讯会员的风险,远比表面更复杂。 首当其冲的是账号安全。腾讯官方明确将“非官方渠道充值”列为“异常交易”,一旦系统检测到卡密来源不明(如盗刷、非法生成的卡密),轻则会员权益被收回,重则账号受限甚至封禁。曾有用户在卡盟平台充值年卡后,仅使用一周就被腾讯判定“违规充值”,不仅会员失效,账号还被冻结30天,而卡盟平台则以“卡密问题”为由拒绝售后,最终用户投诉无门。其次是支付风险,部分卡盟要求直接转账或通过不明链接支付,不仅可能遭遇“付款不发货”,还可能导致个人信息泄露,甚至被植入木马。更隐蔽的是法律风险,部分卡盟的低价卡密来源涉嫌“洗卡”(利用盗刷信用卡生成的卡密),用户若 unknowingly 参与其中,可能成为“销赃”环节的一环,承担法律责任。

那么,卡盟充腾讯会员是否完全不可取?并非如此。关键在于如何辨别“靠谱”与“不靠谱”。事实上,卡盟平台正在经历“洗牌”:违规、无资质的平台逐渐被淘汰,部分合规平台开始尝试与官方或一级代理合作,建立透明供应链。对用户而言,选择靠谱卡盟需把握三个原则:一是看资质,正规平台会在官网公示企业信息、ICP备案,而非仅有个人联系方式或“三无”小网站;二是看口碑,优先选择有长期运营历史、用户评价中“售后响应快”“到账稳定”的平台,避免轻信“100%成功”“官方授权”等夸大宣传;三是小额试充,先用10元、20元的小额套餐测试,确认到账、无异常后再考虑大额充值;四是警惕“异常低价”,若月卡价格低于官方五成,大概率存在问题——毕竟,腾讯官方不会允许低价冲击自身定价体系。

从行业趋势看,卡盟充腾讯会员的“野蛮生长”阶段已过去。腾讯近年来加强了对第三方充值的监控,通过大数据识别异常卡密;监管层面也多次开展“虚拟充值专项整治”,打击非法卡密产业链。未来,卡盟平台将向“合规化”“服务化”转型:要么与官方合作,成为授权分销渠道(价格优势减弱但安全性提升);要么深耕细分场景,如为特定人群(如学生、企业)提供定制化会员服务。对用户而言,消费观念也在升级——从单纯追求“低价”,转向“安全+价格”的综合考量。毕竟,虚拟会员的本质是“服务体验”,若因低价导致账号异常、权益失效,反而得不偿失。

卡盟充腾讯会员的价格优惠,本质是虚拟商品流通中“效率”与“风险”的博弈。它既为用户提供了省钱的可能性,也伴随着不容忽视的安全隐患。在数字消费日益成熟的今天,“靠谱”的定义早已不是单纯的低价,而是安全、稳定、可信赖的综合体验。与其纠结于“卡盟充腾讯会员是否靠谱”,不如建立科学的消费观:官方渠道最安心,第三方平台需谨慎,永远记住——虚拟世界的“便宜”,往往需要用更高的代价去交换。