卡盟真的能刷赞吗?实操效果如何?这是许多自媒体运营者、电商商家乃至普通用户在追求流量曝光时,心中挥之不去的疑问。在流量焦虑驱动的互联网生态中,“点赞”作为最直观的数据反馈,往往被误认为等同于内容价值或产品认可,而卡盟这类号称“一键刷赞”的平台,便趁机抓住了这种心理。但剥离其表面的“便捷”承诺,卡盟刷赞的真实效果与潜在风险,远比想象中复杂。

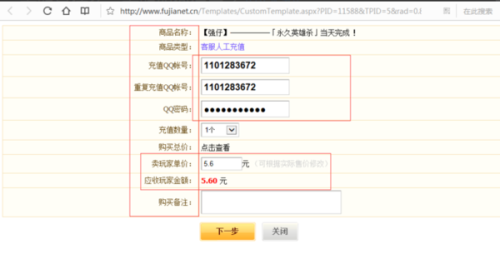

卡盟,本质上是一个提供各类互联网“灰色流量”的平台,从刷赞、刷粉、刷播放到刷评论,几乎覆盖了所有可量化的数据指标。其操作模式通常极为简单:用户注册账号后,选择需要刷赞的平台(如抖音、快手、小红书、微博等)、数量、单价,支付费用后,平台通过技术手段或人工操作,在短时间内为目标内容或账号注入大量点赞。这种模式听起来似乎能快速“包装”数据,提升内容热度,但实操中真能达到预期效果吗?

从表面数据看,卡盟刷赞确实能带来“即时满足”。比如一条新发布的视频,原本可能需要几天才能积累到几百个赞,通过卡盟可能几分钟就能突破千赞,甚至上万。这种“数据繁荣”在短期内确实能吸引部分真实用户的注意——毕竟,点赞数作为社交货币,会影响用户的从众心理,看到高点赞的内容,更多人愿意点击、停留。对于一些急于完成KPI的自媒体,或是需要展示“高人气”以吸引合作的商家,这种“速成”的数据似乎成了救命稻草。但问题在于,这种繁荣是虚假的,其背后没有任何真实用户互动作为支撑。

深入分析实操效果,卡盟刷赞的“价值”几乎可以忽略不计,甚至适得其反。首先,点赞的真实性存疑。卡盟的点赞来源大多是通过机器批量注册的“僵尸号”,或是被控的普通用户账号,这些账号本身没有活跃度,点赞行为更是毫无情感基础。平台算法早已具备识别虚假流量的能力,虽然短期内可能无法完全过滤,但长期来看,异常的点赞增长模式(如短时间内突然激增、点赞用户画像高度集中等)极易触发风控机制。一旦被判定为刷赞,轻则数据被清零,重则账号限流、封禁,得不偿失。

其次,虚假点赞无法带来真实转化。对于电商商家而言,点赞量高并不等于销量高。用户购买决策更多依赖商品详情、评价、口碑等真实信息,而非一个孤立的点赞数字。刷赞带来的虚假流量,不仅不会促进转化,反而可能因用户发现“货不对板”而损害店铺信誉。对于内容创作者,虚假点赞或许能带来短暂的虚荣,但评论区一片冷清、转发量寥寥的“数据泡沫”,会暴露内容的真实质量低下,长远来看反而会消耗粉丝信任。

更关键的是,卡盟刷赞本身游走在法律与平台规则的灰色地带。各大平台明确禁止刷量行为,一旦被查实,不仅账号受限,还可能面临法律风险。近年来,网信办等部门持续开展“清朗”行动,严厉打击刷量刷单等黑色产业链,不少卡盟平台被关停,运营者被追究刑事责任。用户通过卡盟刷赞,本质上是在参与违规活动,将自己的账号安全甚至个人信息安全置于风险之中——毕竟,这类平台往往要求用户提供账号密码,极易导致账号被盗或信息泄露。

那么,为什么仍有前赴后继的用户尝试卡盟刷赞?这背后是互联网流量生态的畸形评价体系。当“点赞=成功”的观念被过度强化,当平台算法将数据权重设置过高,用户便容易陷入“数据焦虑”,试图通过捷径实现“弯道超车”。但事实上,随着平台监管趋严和用户审美提升,这种“刷赞思维”早已过时。现在的用户更看重内容的价值、产品的质量,以及真实的情感连接。一个用心制作的短视频,即使初始点赞量不高,只要内容优质,依然能通过自然传播获得真实流量;一款质量过硬的产品,即使没有虚假的“高人气”,也能凭借口碑积累忠实客户。

卡盟刷赞的实操效果,本质上是一场“数据幻觉”。它用虚假的繁荣掩盖了真实内容的空洞,用短暂的流量透支了长期的信任。对于真正想在互联网上立足的创作者和商家而言,与其将时间和金钱浪费在这种不可持续的“刷赞游戏”上,不如沉下心打磨内容、优化产品、与用户建立真实连接。毕竟,在这个信息爆炸的时代,真实的价值永远不会被埋没,而虚假的数据,终将在阳光之下化为泡影。