卡盟真的能卡到SVIP吗,效果如何?这个问题背后,是无数用户对平台高级权益的渴望与对灰色操作风险的博弈。要回答它,必须拆解“卡盟”的技术本质、“SVIP”的价值内核,以及两者在现实规则中的碰撞逻辑——卡盟能否实现SVIP升级,本质是技术漏洞与风控系统的攻防战,而效果则取决于用户对“卡到”的定义:是短暂权限获取还是稳定持有,这背后藏着技术可行性、法律风险与实际价值的三重权衡。

卡盟与SVIP:概念边界的清晰化

首先需明确,“卡盟”并非官方术语,而是民间对“通过非正规渠道获取平台会员服务”的统称,其操作逻辑通常包括利用平台漏洞、账号共享工具、第三方破解软件等。而“SVIP”(Super Very Important Person)则是平台推出的顶级会员体系,权益覆盖免广告、专属内容、折扣优惠、功能优先等,例如视频平台的4K+HDR内容权限、电商平台的95折叠加券、社交平台的“超级表情”等,这些权益的定价往往不菲(年费从数百到数千元不等),自然催生了用户对“低成本获取SVIP”的需求。

但卡盟的核心问题在于:它绕开了平台的付费机制,本质上是对平台商业规则的挑战。平台作为商业主体,必然会通过技术手段保护会员体系的完整性,这就决定了卡盟的“能”与“不能”始终处于动态变化中。

技术可行性:漏洞、共享与破解的三条路径

卡盟声称能“卡到SVIP”的路径,主要有三种:漏洞利用、账号共享、工具破解。

漏洞利用是最“原始”的方式,即通过挖掘平台支付系统、会员接口、权限校验逻辑的漏洞,绕过付费流程直接激活SVIP。例如,曾有案例显示,部分电商平台在节日大促时,因订单量激增导致权限校验延迟,被不法分子利用批量生成SVIP账号。但这类漏洞的生命周期极短——平台一旦发现,会通过热修复、风控升级等方式快速封堵,且随着平台安全投入的增加,高危漏洞的发现难度已呈指数级上升。

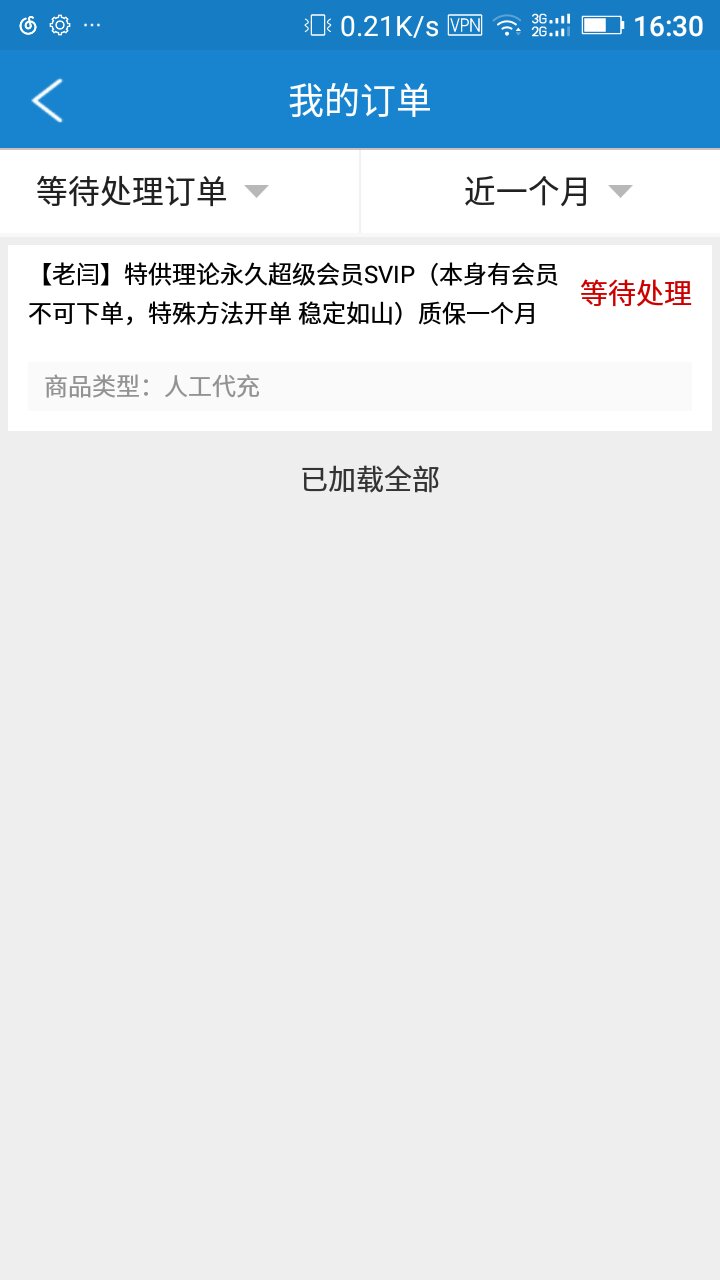

账号共享则是“时间换空间”的策略。卡盟平台会通过非法手段获取大量正常用户的SVIP账号(如撞库、钓鱼、低价收购),再将其分租给多个用户。这种方式的“效果”看似稳定(账号本身是真实的),但风险极高:一是账号共享违反平台用户协议,一旦被检测到,所有共享者都会被封号;二是账号原主可能随时修改密码或申诉回收,导致租用者权益“断档”。

工具破解则是通过第三方软件模拟会员校验信号,强制修改客户端的权限显示。例如,视频播放器破解工具可屏蔽VIP广告,社交软件插件可伪造“超级会员”标识。但这类工具往往携带恶意代码,不仅会盗取用户隐私,还会因与客户端版本不兼容导致闪退、封号,属于“杀敌一千,自损八百”的下下策。

效果评估:短期“成功”与长期“归零”的悖论

卡盟的“效果”需要分维度看:短期可能“成功”,长期必然“归零”。

短期效果体现在“即时性”——用户支付几十元到几百元不等,可能立刻获得SVIP权限的“体验”。例如,有用户反馈“用卡盟软件刷了三天剧,确实没广告,还能看独播内容”。但这种“成功”建立在漏洞未被察觉、账号未被回收、工具未被拦截的基础上,本质上是一种“幸存者偏差”。

长期效果则充满不确定性。平台的风控系统并非静态,而是通过用户行为数据(如登录设备、IP地址、操作频率、消费习惯)构建动态模型。账号共享会导致同一账号被多设备登录,工具破解会产生异常的权限请求指令,漏洞利用会留下非标准的操作日志——这些都会触发风控警报。一旦被标记,轻则权限被回收,重则账号永久封禁。更严重的是,部分卡盟平台会以“永久SVIP”为噱头收取高额费用,然后卷款跑路,用户最终“钱卡两空”。

法律与道德风险:灰色地带的高昂代价

讨论“卡盟真的能卡到SVIP吗,效果如何?”时,必须正视其法律与道德风险。

从法律层面看,卡盟行为可能涉及多项违法。《网络安全法》明确规定,任何个人和组织不得从事侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动;《刑法》也有“破坏计算机信息系统罪”的条款,若利用漏洞获取会员权限造成平台损失,可能构成犯罪。此外,账号共享、工具破解等行为也违反《民法典》中的“诚信原则”和平台用户协议,用户一旦遭遇纠纷,很难通过法律途径维权。

从道德层面看,卡盟行为破坏了平台的公平竞争环境。平台投入大量资源开发会员权益、优化用户体验,用户通过付费支持是维持生态运转的基础。而卡盟的“免费搭车”行为,不仅损害平台利益,也侵害了付费用户的权益——当大量用户通过非正规渠道获取SVIP,平台可能会通过涨价、缩水权益等方式转嫁成本,最终买单的还是普通用户。

趋势预判:卡盟的生存空间正在被压缩

随着平台技术升级与监管趋严,卡盟的生存空间正被快速压缩。一方面,平台的风控系统已从“单一规则检测”升级为“AI行为画像”,例如通过分析用户登录地点的合理性(如凌晨3点在A地登录,上午10点在千里之外的B地登录)、设备指纹的唯一性、操作指令的连贯性等,精准识别异常行为。另一方面,监管机构对“灰色产业链”的打击力度不断加大,2023年公安部“净网”行动中,就摧毁了多个以“卡盟”为名的会员盗刷团伙,涉案金额超亿元。

与此同时,平台也在通过“降低门槛、提升价值”减少用户对卡盟的需求。例如,部分视频平台推出“月卡+广告”的低价套餐,电商平台推出“会员积分兑换SVIP”活动,社交平台增加“会员专属任务”等,让用户以更低的成本获得合理权益。当官方渠道的性价比提升,卡盟的“吸引力”自然会下降。

回归理性:权益获取的“正道”永远是最优解

回到最初的问题:卡盟真的能卡到SVIP吗,效果如何?答案是:技术上可能短期“卡到”,但效果必然伴随巨大风险,且长期看“归零”是必然结果。对于用户而言,追求权益提升无可厚非,但必须守住“合法合规”的底线。平台会员体系的本质是“付费换服务”,官方渠道虽然需要付出一定成本,却能提供稳定、安全、有保障的体验——这才是权益获取的“正道”。

与其将时间和金钱投入充满不确定性的卡盟,不如关注平台的官方优惠活动,或通过完成任务、积分兑换等合法方式提升会员等级。毕竟,数字时代的权益获取,从来不是“零和博弈”,而是用户与平台共同构建的信任生态——唯有遵守规则,才能让权益真正“长效”。