卡盟卡作为游戏充值工具,在防沉迷系统中的角色备受争议。其宣称的防沉迷功能,是否真正有效遏制青少年游戏成瘾,还是仅作为营销噱头吸引眼球?卡盟卡的防沉迷机制在实际应用中存在显著局限性,需从技术实现、政策合规和社会价值多维度剖析其真实性。

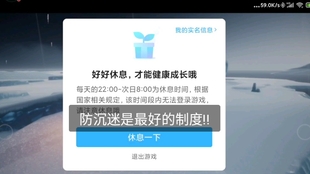

卡盟卡本质上是一种预付式虚拟货币卡,用户通过购买卡密兑换游戏内资源。防沉迷功能通常集成在游戏客户端,要求实名认证和时长限制,而卡盟卡作为充值渠道,理论上需与游戏系统联动验证用户身份。例如,当玩家使用卡盟卡充值时,游戏平台应自动触发防沉迷检测,如限制未成年人每日游戏时间不超过1小时。这种设计看似无缝衔接,但实际操作中漏洞频出。许多卡盟卡销售渠道缺乏严格身份核验,用户可轻易通过他人信息注册,绕过实名制。此外,部分小型游戏开发商为追求营收,弱化防沉迷执行,使卡盟卡的“防沉迷”标签流于形式。这种机制依赖游戏端主动管控,而非卡盟卡本身具备独立防沉迷能力,导致其有效性大打折扣。

从有效性角度分析,卡盟卡在理想场景下能辅助防沉迷,但现实效果参差不齐。中国游戏行业受国家新闻出版署严格监管,要求所有游戏接入实名认证和防沉迷系统。卡盟卡作为充值入口,理论上应强化这一链条,例如通过绑定手机号或人脸识别验证用户年龄。然而,实践中,卡盟卡多通过第三方平台销售,这些平台往往缺乏与游戏系统的实时数据同步。用户购买卡密后,充值过程可能跳过身份审核,尤其当游戏开发商未严格执行政策时,防沉迷形同虚设。卡盟卡的防沉迷功能更多是游戏平台责任的转嫁,而非其内生优势。数据显示,尽管政策推行多年,青少年游戏成瘾率仍居高不下,部分源于此类工具的执行漏洞。卡盟卡若仅作为充值媒介,而非主动参与防沉迷技术升级,其有效性便难以保证。

挑战层面,卡盟卡防沉迷常被质疑为噱头,源于技术局限和商业利益冲突。一方面,卡盟卡销售商以盈利为导向,过度强调“防沉迷”卖点吸引家长群体,却忽视实际技术投入。例如,部分卡盟卡宣称“自动限制未成年人充值”,但未说明如何与游戏数据库对接,导致用户信息孤岛。另一方面,防沉迷系统本身存在技术瓶颈,如身份伪造工具泛滥,让卡盟卡的“防护”名存实亡。更深层看,游戏产业依赖青少年消费,卡盟卡作为营收工具,其防沉迷宣传可能掩盖商业本质。这种噱头化倾向不仅削弱公众信任,还可能加剧青少年沉迷风险,当用户发现机制易被绕过时,反而降低对防沉迷的整体敬畏。

应用趋势上,卡盟卡正逐步融入更严格的防沉迷生态,但转型缓慢。随着政策趋严,如2021年新版防沉迷规定要求所有游戏接入国家统一平台,卡盟卡销售商开始探索技术整合,例如与实名认证系统直连,实现充值即触发年龄验证。部分领先企业推出“智能卡盟卡”,通过区块链技术记录用户行为,确保防沉迷数据不可篡改。然而,这种升级成本高昂,中小厂商难以承担,导致行业分化。未来趋势显示,卡盟卡需从被动工具转向主动参与者,如开发独立防沉迷模块,或与教育机构合作推广健康游戏理念。否则,其防沉迷功能将持续被边缘化,沦为行业噱头。

价值层面,卡盟卡防沉迷若有效实施,能显著提升社会福祉。它不仅保护青少年身心健康,减少游戏成瘾引发的家庭矛盾,还促进游戏产业可持续发展。例如,通过卡盟卡限制充值,可降低未成年人非理性消费,培养财务责任感。同时,合规的卡盟卡能增强企业社会责任形象,吸引更广泛用户群体。卡盟卡的防沉迷价值在于其作为政策落地的桥梁,而非孤立解决方案。若行业能协同技术升级,如引入AI实时监控,卡盟卡可从噱头蜕变为有效工具,推动游戏生态向健康化迈进。

建议强化卡盟卡防沉迷实效,需多方协同:政府应加大监管力度,要求卡盟卡销售商与游戏平台数据互通;企业需投入研发,将防沉迷技术嵌入卡盟卡核心功能;社会层面,家长教育不可忽视,引导青少年理性使用。卡盟卡防沉迷绝非噱头,但需超越当前局限,才能真正守护数字时代的青少年成长。