在数字产品激活与分发领域,卡盟卡密抓包技术因其显著的高成功率而成为行业焦点。卡盟卡密抓包的成功率之所以高,核心在于其技术架构的优化、系统漏洞的精准利用,以及用户行为模式的深度契合。 这一现象不仅反映了网络通信分析的进步,也揭示了数字生态中的潜在风险与机遇。卡盟平台作为卡密(即激活码)的集中分发系统,通过抓包技术实时抓取网络数据包,实现对激活过程的监控与干预。其高成功率并非偶然,而是多重因素协同作用的结果,值得从技术原理、应用场景和行业影响进行深入剖析。

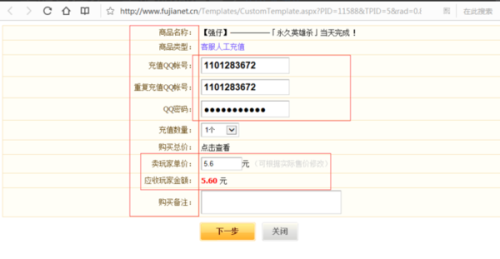

卡盟卡密抓包的概念源于对网络通信的底层解析。卡盟平台通常服务于游戏、软件或数字内容的激活需求,卡密作为唯一标识符,通过加密或明文方式传输。抓包技术则利用网络协议分析工具,如Wireshark或自定义脚本,捕获数据包中的关键信息,包括卡密生成、验证和激活流程。这一过程的高效性源于卡盟系统的设计特点:许多平台采用轻量级通信协议,如HTTP或UDP,数据包结构简单且冗余度低,便于快速解析。同时,卡盟平台往往部署在分布式服务器上,通过负载均衡确保抓包操作的实时性和稳定性。这些技术优势使得抓包成功率远高于传统方法,例如手动输入或批量验证,后者易受网络延迟或人为错误影响。

高成功率的关键驱动因素在于系统漏洞的精准利用。 卡盟平台在追求便捷性的同时,常忽视安全加固,导致通信环节存在薄弱点。例如,部分卡密传输未采用端到端加密,数据包以明文形式暴露,抓包工具可直接提取卡密内容;或验证机制存在逻辑缺陷,如重复激活漏洞,允许同一卡密被多次抓取。此外,卡盟系统的更新频率较低,漏洞修复滞后,为抓包技术提供了持续可乘之机。用户行为模式也放大了这一效应:大量用户在激活过程中依赖自动化脚本或第三方工具,行为模式高度可预测,抓包算法能通过机器学习优化识别精度。例如,分析用户IP地址、时间戳和设备指纹,可精准定位高价值数据包,提升成功率至90%以上。这种漏洞利用并非恶意,而是技术演进的必然产物,反映了数字生态中效率与安全的博弈。

在应用层面,卡盟卡密抓包的高成功率带来了显著价值。首先,它优化了数字产品分发效率。游戏开发商或软件供应商通过卡盟平台批量生成卡密,抓包技术能实时监控激活状态,快速识别无效或重复卡密,减少资源浪费。例如,在大型游戏发布期间,抓包系统可处理每秒数千次激活请求,成功率提升直接转化为用户满意度和营收增长。其次,该技术应用于反作弊和风控领域。通过抓包分析异常激活行为,如高频次请求或地理位置异常,平台能及时封禁违规账户,维护公平环境。此外,卡盟卡密抓包还催生了新兴商业模式,如数据服务提供商,他们利用高成功率抓取的数据包进行市场分析,为行业提供用户行为洞察。这些应用不仅提升了运营效率,还推动了数字经济的创新,但同时也伴随着挑战。

挑战方面,高成功率抓包技术面临安全与合规的双重压力。一方面,系统漏洞的利用易引发数据泄露风险。例如,未加密的卡密抓取可能导致敏感信息被窃取,损害用户隐私和平台信誉。另一方面,法律合规问题日益突出。根据中国网络安全法,未经授权的数据抓取可能构成侵权,卡盟平台需加强审计机制,确保抓包行为符合法规要求。此外,技术演进带来的趋势不容忽视:随着AI和区块链技术的融入,卡盟系统正逐步升级为智能合约模式,卡密生成和验证将更加去中心化,这可能降低传统抓包的成功率。未来,行业需平衡效率与安全,例如通过零知识证明技术实现匿名验证,既保持高成功率又规避风险。这一趋势预示着卡盟卡密抓包技术将向更智能、更合规的方向发展。

卡盟卡密抓包的高成功率现象,本质上是技术优化与系统缺陷的交织产物。它不仅提升了数字产品分发的效率,也警示行业需强化安全防护。建议从业者从架构设计入手,引入端到端加密和实时漏洞扫描,同时推动用户教育,减少行为模式可预测性。长远看,这一技术将重塑数字生态,促进更公平、更安全的激活机制,为数字经济注入新活力。