卡盟解除防沉迷服务声称能绕过游戏时间限制,但其真实有效性及潜在风险值得深入剖析。许多玩家尤其是未成年人,因防沉迷系统限制游戏时长而寻求卡盟平台提供的解除方案,然而这些服务是否真的有效,背后隐藏着复杂的技术、法律和伦理问题。从行业实践看,卡盟解除防沉迷通常涉及利用漏洞或第三方工具,但实际效果往往与宣传不符,用户反馈显示成功率低且伴随高风险。卡盟解除防沉迷的承诺看似诱人,但基于常识分析,其有效性存疑且危害深远。

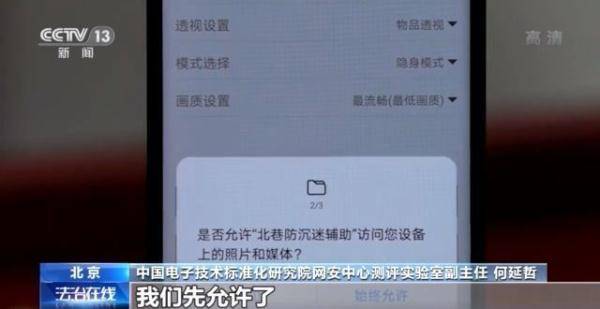

卡盟解除防沉迷的概念源于游戏防沉迷系统的普及。防沉迷机制作为中国政策的核心组成部分,旨在限制未成年人游戏时间,保护身心健康。卡盟平台则作为中介,提供所谓“解除服务”,声称通过修改账号信息或使用外挂工具绕过限制。这些服务通常以低廉价格吸引用户,操作流程看似简单:用户付费后,卡盟提供教程或软件,声称能解除时间锁。然而,从技术角度,防沉迷系统设计严密,由游戏厂商和监管机构共同维护,卡盟方法多依赖临时漏洞,一旦系统更新便失效。关联短语如“绕过防沉迷”或“卡盟平台”在用户群体中流传,但实际应用中,谁试过了真的有效吗?多数尝试者报告效果短暂或完全无效,凸显服务的不可靠性。上下义词如“游戏限制”和“解除方法”在此语境下交织,反映出用户对自由游戏时间的渴望与现实落差。

探讨用户尝试后的有效性,需基于广泛背景知识。许多玩家出于好奇或迫切需求,通过卡盟解除防沉迷,但真实反馈揭示普遍失败。例如,一些用户分享经历:支付费用后,卡盟提供的工具导致账号被封禁或个人信息泄露,而非预期的时间延长。同义词如“规避限制”或“尝试效果”在讨论中频繁出现,但核心问题“谁试过了真的有效吗?”往往得到否定答案。从行业观察,卡盟服务常利用信息不对称,承诺“高效解除”,实则缺乏技术支撑。防沉迷系统实时监控用户行为,卡盟方法如IP伪装或账号共享,易被识别并触发安全机制。逻辑上,解除防沉迷需突破多层加密和认证,卡盟作为非官方渠道,难以持续有效。用户尝试后的失望情绪不仅源于经济损失,更涉及对游戏体验的破坏,凸显服务的虚假宣传本质。

分析卡盟解除防沉迷的价值与挑战,需平衡潜在益处与重大风险。价值层面,部分用户视其为“自由游戏”的捷径,尤其对成年玩家误受限时,卡盟服务看似提供便利。然而,挑战远超价值:法律风险首当其冲,中国法规明令禁止绕过防沉迷,卡盟运营和用户使用均属违法,可导致罚款或刑事责任。道德挑战同样严峻,解除防沉迷可能加剧未成年人沉迷,引发健康问题如视力下降或学业荒废。行业趋势显示,随着监管加强,卡盟平台转向隐蔽运作,但技术对抗升级,如AI监测系统更易识别异常行为。关联短语如“卡盟解除”和“防沉迷风险”在此交织,反映出社会对未成年人保护的重视。从专业视角,卡盟服务的价值被高估,而挑战如账号安全、隐私泄露和法律责任,构成不可忽视的威胁。卡盟解除防沉迷的短期便利,无法抵消长期危害。

讨论未来趋势,卡盟解除防沉迷的无效性将随技术进步而加剧。游戏厂商持续优化防沉迷系统,引入生物识别如人脸验证,使卡盟方法更易失效。同时,监管趋严,执法机构打击卡盟平台,用户尝试后面临更高风险。趋势上,行业转向合规服务,如家长控制工具,替代非法卡盟解除。上下义词如“游戏健康”和“解除趋势”在此关联,反映出社会对可持续游戏生态的追求。从用户行为看,谁试过了真的有效吗?随着教育普及,更多玩家认识到卡盟服务的虚假性,转向合法途径。未来,卡盟解除防沉迷可能沦为边缘现象,但需警惕其变种形式如地下交易。逻辑上,技术对抗与监管强化将形成闭环,促使行业回归健康轨道。

建议用户远离卡盟解除防沉迷服务,遵守法规以保护个人和社会利益。解除防沉迷的尝试不仅无效,更可能引发连锁反应如账号损失或法律纠纷,影响现实生活。关联现实,中国政策强调未成年人保护,卡盟服务违背这一核心价值,用户应选择健康游戏习惯。凝练价值,游戏娱乐需平衡自由与责任,卡盟解除防沉迷的虚假承诺终将被淘汰,倡导合规方式才是长久之道。