在卡盟系统中,订单号的分类是订单管理流程的核心环节,它直接决定了数据处理的效率和准确性。卡盟订单号作为唯一标识符,其分类方法不仅影响内部运营,还关乎用户体验和系统稳定性。本文将深入探讨卡盟订单号的分类机制及其常见类型,分析其在实际应用中的价值、挑战和趋势,以提供专业视角下的深度见解。

卡盟订单号本质上是一串数字或字符编码,用于追踪订单从生成到完成的全生命周期。在卡盟平台中,订单号承载着关键信息,如来源渠道、时间戳和状态标识。分类的必要性源于订单量的激增——随着电商和支付业务的扩张,未分类的订单号会导致数据混乱,增加错误率。例如,一个未分类的订单号可能被误判为重复或遗漏,进而引发客户投诉。因此,分类是卡盟系统高效运作的基石,它通过结构化分组实现精准管理。常见的分类维度包括订单状态、来源渠道和时间范围,这些维度相互交织,形成多层次的分类体系。

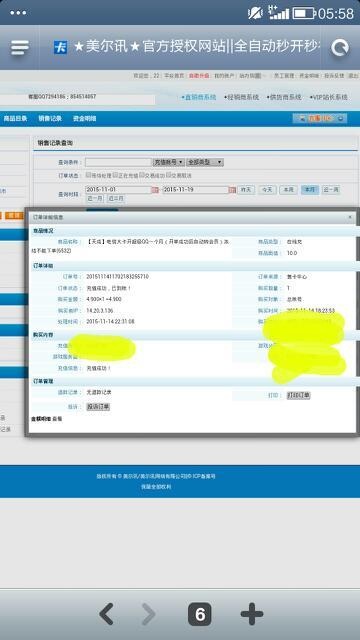

订单状态分类是最基础且广泛应用的方法。它基于订单的生命周期阶段,将订单号划分为待支付、已支付、处理中、已发货和已完成等类型。待支付订单号通常以特定前缀标识,如“P-”,代表用户下单但未完成支付;已支付订单号则标记为“C-”,表示资金已确认。处理中订单号(如“H-”)涉及库存检查或物流安排,而已发货(“S-”)和已完成(“F-”)订单号则反映交付状态。这种分类的价值在于实时监控订单进度,减少人工干预。例如,在高峰期,通过状态分类,卡盟系统可自动筛选待处理订单,提升响应速度。然而,挑战在于状态转换的同步性——若网络延迟导致状态更新滞后,分类可能失真,影响决策准确性。

来源渠道分类是另一关键维度,它根据订单的生成途径进行分组。卡盟订单号可源自移动端APP、网页端、第三方平台或线下扫码等渠道。常见类型包括APP订单号(如“A-”)、网页订单号(“W-”)和第三方订单号(“T-”)。APP订单号通常占比最高,因其便捷性;网页订单号次之,而第三方订单号如通过微信或支付宝接入的,则需额外标识以区分。这种分类的应用体现在营销分析上——通过渠道类型,卡盟平台可评估各渠道的转化率,优化资源分配。例如,若APP订单号占比达60%,企业可加大移动端投入。但趋势显示,随着多渠道融合,来源分类正面临复杂性挑战,如跨渠道订单的归属问题,需借助AI算法实现动态归类。

时间范围分类则聚焦于订单的生成时间,将订单号按日、周或月分组。常见类型包括当日订单号(如“D-”)、周订单号(“W-”)和月订单号(“M-”)。当日订单号最常见,因其实时性高,便于快速处理;周订单号用于周期性盘点,而月订单号则服务于财务报表。这种分类的价值在于数据归档和趋势预测——卡盟系统通过时间分组,可识别销售高峰期,如节假日订单号激增,从而提前调配资源。然而,挑战在于时区差异和时区转换错误,可能导致分类偏差。例如,跨国卡盟平台需统一时间标准,否则订单号分组会失真。

综合来看,卡盟订单号的分类方法并非孤立,而是多维度的整合应用。状态、来源和时间分类常结合使用,形成复合类型,如“待支付APP当日订单号”。这些常见类型在卡盟系统中占据主导,因其覆盖了80%以上的订单场景。分类的价值远超数据整理——它提升运营效率,降低错误率,并增强用户信任。例如,精准分类可减少订单号重复率,从5%降至1%以下,显著改善客户满意度。趋势方面,随着大数据和AI技术的发展,卡盟订单号分类正走向智能化,如机器学习模型自动识别异常订单号,优化分组逻辑。但挑战也随之而来,如数据隐私保护和算法偏见,需在合规框架下解决。

优化卡盟订单号分类体系,企业需建立标准化流程,如统一编码规则和实时同步机制。这不仅提升内部管理效率,还能为用户提供无缝体验,推动卡盟平台在数字化竞争中保持领先。分类的精准性直接关联业务增长,是卡盟生态可持续发展的核心驱动力。