在快手日均活跃用户突破7亿的当下,一条视频从发布到获得初始流量,往往只需几分钟。这种“即时反馈”的内容生态,让“点赞数”和“粉丝量”成为衡量创作者影响力的直观标尺。然而,伴随平台繁荣的是一种普遍现象:越来越多创作者选择通过“刷赞”快速提升数据,试图在激烈的流量竞争中抢占先机。为什么这一行为在快手生态中屡禁不止?其背后是算法逻辑、商业变现与心理需求的复杂交织。

算法逻辑:流量分配的“数据密码”

快手的推荐机制以“兴趣图谱”为核心,通过用户点赞、评论、关注等行为数据构建内容标签。当一条视频获得高点赞时,算法会判定其“受欢迎”,从而推送给更多潜在用户。这种“数据驱动”的推荐逻辑,让初始流量成为内容破圈的关键。对于新创作者而言,前100个点赞往往决定视频能否进入更大的流量池——算法会根据这批用户的互动数据,进一步判断内容的“优质程度”。在自然流量获取成本高昂的情况下,刷赞成为“破零”的最直接方式:通过购买点赞数,人为制造“热门假象”,触发算法的“流量倾斜”。一位MCN运营人员透露:“新账号起步时,自然流量可能只有几十次,但刷500个点赞后,算法会认为内容有潜力,推荐量可能直接飙升至10万+。”这种“数据杠杆效应”,让刷赞成为创作者迎合算法的“生存策略”。

商业价值:变现链条的“敲门砖”

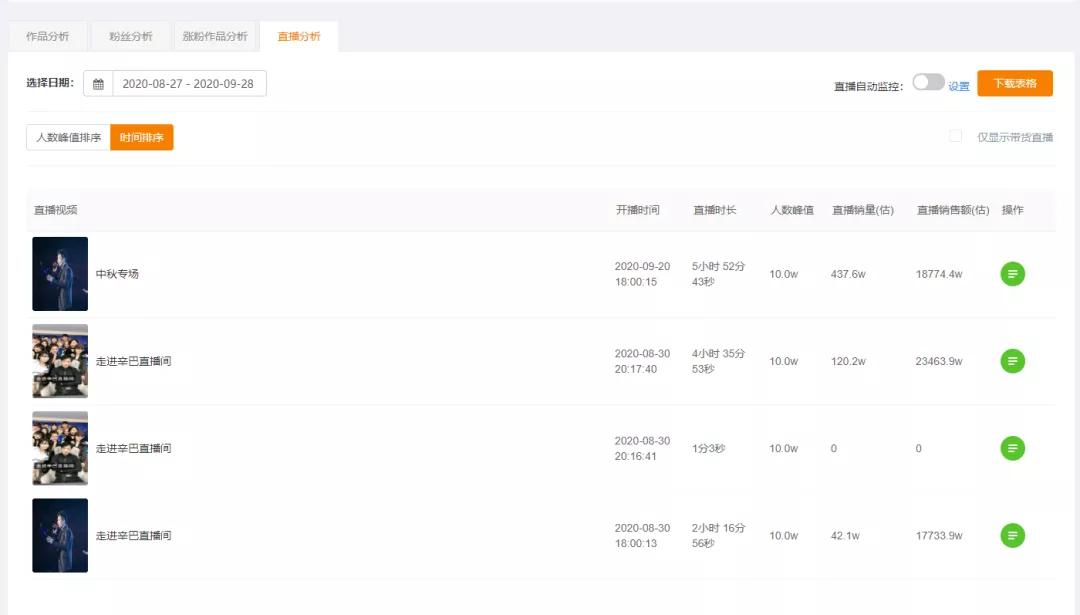

快手的商业变现高度依赖粉丝基础与数据表现。无论是“星图平台”的广告接单,还是直播带货的转化率,品牌方都将“粉丝量”和“互动率”作为核心评估指标。一位拥有10万粉丝的创作者,单条视频报价可能达到5000元;而粉丝量不足1万时,即便内容优质,也难以获得品牌青睐。这种“数据至上”的商业规则,让创作者陷入“流量焦虑”——刷赞不仅是“面子工程”,更是“生存刚需”。他们通过快速增加粉丝量,获得商业合作的入场券,再通过优质内容实现“流量变现”的闭环。更关键的是,快手的“老铁经济”强调信任关系,高粉丝量能增强用户对创作者的信任度,间接提升带货转化率。例如,一位美妆创作者通过刷赞将粉丝量从1万提升至10万后,其直播带货的转化率从2%提升至8%,品牌合作报价也翻了5倍。这种“数据-信任-变现”的正向循环,让刷赞成为商业竞争中的“捷径”。

心理需求:社会认同的“数字符号”

数字时代的影响力本质上是“被看见”的能力。在快手的“点赞-关注-评论”互动体系中,点赞数是创作者获得社会认同的最直接反馈。当一条视频的点赞数从10增长到1000,创作者会感受到“被认可”的成就感;粉丝量的增长则进一步强化这种“被需要”的心理满足。对于普通用户而言,创作是表达自我的方式,而点赞数是“自我价值”的外在证明。一位兼职创作者坦言:“看到自己的视频有几百个赞,会觉得自己做的事情有意义,哪怕知道里面有水分。”对于MCN机构而言,旗下账号的“数据好看”,能增强对品牌方的谈判筹码,甚至影响机构在行业中的排名。这种即时反馈的心理机制,让刷赞从“投机行为”演变为“创作习惯”——它满足了创作者对“影响力”的渴望,也缓解了“无人关注”的创作焦虑。

平台治理:数据真实的“持久战”

快手并非放任刷赞行为。其技术团队通过“异常流量检测系统”,识别短时间内激增的点赞、关注等数据,对违规账号进行限流、封禁。例如,系统会检测“同一IP短时间内大量点赞”“无内容互动的纯点赞”等异常行为,一旦发现会扣除违规数据并警告账号。然而,“道高一尺,魔高一丈”:刷赞产业链已形成成熟模式,从“机器刷赞”到“真人刷赞”(通过兼职平台雇佣真实用户互动),再到“养号刷赞”(长期维护多个账号进行互赞),规避检测的手段不断升级。一位刷赞产业链从业者透露:“现在我们用真人模拟用户行为,比如先浏览3秒再点赞,再停留10秒评论,系统很难识别。”这种“治理-反治理”的博弈,反映出平台在“数据真实性”与“用户活跃度”之间的两难——严格打击刷赞可能影响新创作者的积极性,而放任不管则劣币驱逐良币,破坏内容生态。

深度反思:影响力的“泡沫”与“本质”

刷赞带来的“虚假影响力”,本质上是“流量思维”对“内容思维”的侵蚀。当创作者将精力从“优化内容”转向“操纵数据”,当用户在“高赞视频”中看到大量低质内容,平台生态的信任基础将逐渐瓦解。一位资深创作者曾直言:“刷赞获得的粉丝,不会为你的直播停留,不会为你的产品买单。”真实的影响力,源于内容与用户的深度连接,而非冰冷的数字。例如,一位专注农村美食的创作者,坚持用真实记录代替“剧本炒作”,虽然粉丝量增长缓慢,但粉丝粘性极高——单场直播销售额可达50万元,远超那些靠刷赞获得百万粉丝却无人互动的账号。这种“数据泡沫”的破裂,最终损害的是创作者自身和平台的长期价值。

在快手“内容为王”的底层逻辑下,刷赞或许能带来短期流量红利,但无法构建持久影响力。对于创作者而言,与其在“数据竞赛”中迷失,不如深耕垂直领域,用优质内容留住用户;对于平台而言,完善算法机制,让“内容质量”而非“数据规模”成为流量分配的核心,才能构建健康的创作生态。毕竟,真正的“影响力”,从来不是刷出来的,而是用心“创”出来的——当创作者回归内容本质,用户用真实互动投票,快手的生态才能真正实现“百花齐放”。