在抖音的日活用户突破7亿的当下,一个耐人寻味的现象正悄然蔓延:许多用户日均刷屏数小时,却极少按下那个红色的“双击点赞”按钮。浏览量与点赞量之间的巨大鸿沟,折射出短视频时代用户行为模式的深层变革——为什么许多用户在刷抖音时只浏览不点赞的现象普遍存在呢?这背后,是社交心理、内容生态、算法逻辑与用户需求的复杂博弈。

社交压力下的“沉默点赞”

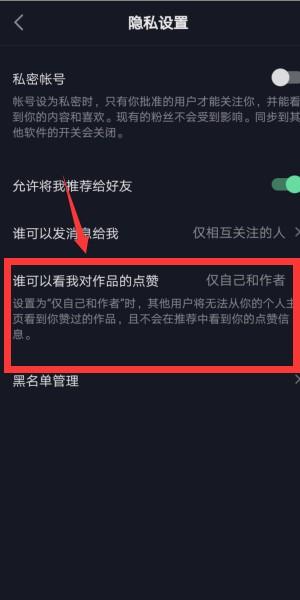

点赞,本质上是一种公开的社交表态。当用户为一条内容点赞时,相当于在个人主页留下了“我认同这个”的痕迹。这种公开性带来了无形的社交压力:用户会担心点赞的内容是否与自己的“人设”冲突——比如职场人士不愿给过于娱乐化的内容点赞,年轻群体可能刻意避开“长辈审美”的视频。更关键的是,抖音的“好友动态”功能会让点赞行为被熟人可见,用户为了避免“被误解”或“被贴标签”,选择用浏览代替点赞,将真实喜好藏在“私密空间”里。此外,部分用户对“人情点赞”感到疲惫——当创作者频繁要求“一键三连”时,点赞反而成为一种社交负担,不如默默浏览来得轻松。

内容同质化消解点赞动力

抖音的算法推荐机制以“兴趣匹配”为核心,却也在客观上加剧了内容的同质化。用户刷到的短视频,往往是在不同账号间反复出现的“模板化内容”:同一首BGM配相似的动作,同一个剧情换不同的演员,同一个知识点用几乎一样的口播。当用户连续看到10个“变装前后对比”、20条“美食制作教程”后,即便某条视频制作精良,也很难激发新鲜感。点赞行为往往源于“惊喜感”或“共鸣感”,而同质化内容让用户陷入“审美疲劳”——看过了第一个“反转剧情”,后续的类似视频便成了“信息噪音”,浏览只是打发时间,点赞则失去了意义。更值得玩味的是,部分爆款内容依靠“猎奇”或“蹭热度”获得流量,但用户看完后只会觉得“不过如此”,这种“高开低走”的内容体验,自然难以转化为点赞。

算法逻辑与用户需求的错位

抖音的算法以“用户停留时长”为首要目标,这意味着平台会优先推送那些“能让人看下去”的内容,而非“值得点赞”的内容。为了延长用户使用时间,算法可能大量推送“情绪价值低但成瘾性强”的内容:比如无意义的搞笑段子、重复的宠物视频、缺乏营养的八卦剪辑。这类内容像“短视频薯片”,能暂时满足用户的消遣需求,却无法引发深度情感连接——用户看完可能会笑一笑,但不会产生“值得分享”或“值得认可”的冲动。此外,算法的“信息茧房”效应也让用户陷入“被动浏览”状态:当系统持续推荐某一领域内容时,用户即便觉得乏味,也会下意识地继续滑动,期待“下一个更好”,这种“刷刷刷”的机械行为,本质上是对算法的迎合,而非对内容的主动选择,点赞自然被搁置。

点赞功能的“价值稀释”与“认知升级”

在抖音早期,点赞是稀缺的“荣誉勋章”,创作者会为100个点赞欢呼雀跃;如今,百万点赞的比比皆是,点赞的“含金量”被严重稀释。用户逐渐意识到,点赞数据并不能真实反映内容质量——许多视频依靠“买赞”或“流量造假”获得高赞,这让“点赞”失去了作为“内容评价”的公信力。同时,用户对“互动”的认知也在升级:比起公开的点赞,评论、收藏、转发更能体现真实态度。比如看到一篇实用的“装修避坑指南”,用户可能会收藏起来备用,却不会点赞——因为“收藏”是为自己,“点赞”是给别人看。这种“隐性互动”取代“显性表态”的趋势,让点赞行为从“必要动作”变成了“可选项”。

不同用户群体的“行为密码”

“只浏览不点赞”的现象并非均匀分布,不同用户群体的行为逻辑存在显著差异。年轻用户(Z世代)更注重“隐私保护”,他们担心点赞记录会被熟人“窥探”,从而暴露自己的兴趣偏好;中年用户则对“点赞”的社交属性认知较弱,他们刷抖音更多是为了放松娱乐,而非社交参与,习惯了“看个热闹就走”。此外,下沉市场的用户可能对短视频的“互动玩法”不熟悉,不知道“双击点赞”的功能,或者认为“点赞需要付费”(部分用户曾误以为点赞会消耗流量),导致互动率偏低。这些群体的差异,进一步解释了为何“浏览-点赞”转化率始终处于低位。

结语:从“点赞焦虑”到“内容回归”

“只浏览不点赞”的现象,本质上是用户在信息过载时代对“注意力”的理性分配——当点赞成为社交压力、内容失去新鲜感、算法偏离真实需求时,用户选择用沉默的浏览对抗浮躁的互动生态。对抖音而言,这种现象既是挑战也是机遇:平台需要优化算法逻辑,减少同质化内容的推送,让优质内容获得更多曝光;创作者则应回归内容本质,用深度和情感打动用户,而非依赖“求赞话术”。唯有当点赞重新成为“真实喜爱”的表达,而非“社交表演”的工具,短视频生态才能真正实现从“流量狂欢”到“价值共鸣”的跨越。