在当今社交媒体环境中,点赞作为衡量内容热度与用户认可度的核心指标,其真实性却因“刷赞产业链”的成熟而变得扑朔迷离。当一条帖子突然收获数千点赞,用户如何判断这是自然的内容共鸣,还是通过技术手段堆砌的虚假互动?辨别点赞的真实性,不仅是个人对信息质量的把控需求,更是维护社交媒体生态健康的基础能力。虚假点赞与自然增长的本质区别,在于背后是否承载真实用户的行为逻辑与情感联结,而这一区别,可以通过对行为特征、用户画像、数据模式的多维度拆解来识别。

虚假点赞最直观的特征是“行为异常”,这些异常往往藏在点赞的“时空分布”与“用户属性”中。从时间维度看,自然点赞往往呈现“分散化、持续性”特点——用户可能在碎片化时间(如通勤、午休)因内容触动而点赞,且不同时段的点赞量波动平缓;而刷赞行为常在短时间内集中爆发,例如凌晨1点至3点突然新增数百点赞,或单分钟内点赞量呈阶梯式跳增,这种“机械式脉冲”明显违背人类真实的使用习惯。从用户属性看,虚假点赞的来源账号往往存在“三无”特征:无历史互动(账号注册后长期无点赞、评论、转发记录)、无社交关系(关注数与粉丝数严重失衡,或关注列表为同一批“营销号”)、无内容消费(点赞内容与账号历史兴趣标签完全不匹配,如美妆账号突然批量点赞科技类帖子)。此外,部分刷赞账号会使用统一头像(如默认卡通形象)、昵称(含“点赞”“推广”等关键词)、简介(复制粘贴的广告文案),这些“模板化痕迹”成为识别虚假互动的重要线索。

自然点赞的核心驱动力是“价值认同”,其用户行为逻辑必然与内容本身深度绑定。当一条内容引发自然点赞时,点赞者往往存在明确的“认知-情感-行为”链条:或因内容提供了实用信息(如教程、干货)、触发了情感共鸣(如故事、观点)、满足了审美需求(如摄影、设计),或源于社交关系中的情感支持(好友为庆祝生日点赞、同好群体为兴趣内容打call)。这类点赞用户的账号画像通常更具“真实性”:其历史互动记录与当前点赞内容领域一致,存在跨平台或跨账号的身份关联(如微信与抖音账号绑定、手机号验证),且常伴随“点赞+评论”“点赞+转发”的复合行为——用户在点赞的同时,还会用文字表达态度或分享给他人,这种“互动延伸”是虚假点赞难以模仿的。例如,一篇关于环保的科普文章获得自然点赞,点赞者可能是关注可持续生活的用户,其账号历史多为环保相关内容,甚至会在评论区补充自己的实践经历;而刷赞账号只会机械点击,不会留下任何有意义的痕迹。

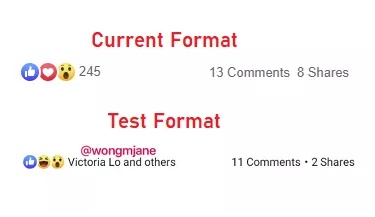

工具辅助与平台机制为辨别点赞真实性提供了“技术支撑”,用户可借助数据工具与平台规则建立双重验证体系。在工具层面,部分第三方数据分析平台(如新榜、蝉妈妈)可提供“点赞用户画像分析”,通过可视化图表展示点赞者的活跃时段、地域分布、账号等级等数据——若80%的点赞来自低活跃度账号或同一地域的集中IP,则虚假嫌疑较大。同时,用户可手动抽查点赞列表:点击部分点赞者头像,查看其“关注-粉丝-动态”页面,若账号存在“只关注不互粉”“动态内容重复”“近期频繁点赞同类账号”等特征,可初步判定为异常行为。在平台机制层面,主流社交平台(如微博、抖音、小红书)已逐步完善“反刷赞系统”,通过算法识别异常模式:例如,检测到同一设备短时间内为多个不同账号点赞、或用户无浏览记录直接点赞,系统会标记为“可疑互动”,并在用户端显示“该互动可能存在异常”提示。此外,平台对认证账号(蓝V、黄V)的互动数据有更严格的审核机制,这类账号的点赞真实性相对较高,但用户仍需结合其他维度判断,避免被“认证背书”误导。

辨别点赞真实性不仅是个人选择,更是对社交媒体生态价值的主动维护。对普通用户而言,虚假点赞会扭曲对内容质量的认知——当一条缺乏实质价值的帖子因刷赞获得高热度,用户可能误以为“流量=价值”,从而降低对优质内容的敏感度;对创作者与品牌方而言,依赖虚假互动看似能快速提升数据表现,实则埋下长期隐患:算法会根据互动质量推荐内容,虚假点赞导致用户停留时间短、跳出率高,反而会降低自然流量;从社会层面看,刷赞行为助长了“数据造假”的浮躁风气,削弱了社交媒体作为信息传播与情感连接工具的公信力。真正的社交媒体生命力,源于真实用户对内容的真实反馈,而辨别点赞的过程,本质是对“真实价值”的筛选与坚守——当用户拒绝被虚假数据迷惑,创作者才会更专注于内容创新,平台才能更精准地匹配优质信息,最终形成“真实互动-优质内容-自然增长”的正向循环。

在信息过载的时代,辨别点赞真实性已成为社交媒体用户的核心素养。它不需要复杂的技术,而是需要用户保持“数据敏感度”:不盲目追求数量,而是关注质量;不轻信异常峰值,而是观察常态分布;不忽视互动细节,而是深挖行为逻辑。当每个用户都成为“数据质检员”,虚假互动便会失去生存土壤,社交媒体才能真正回归“连接真实、传递价值”的本质。