在微信平台上,加入微信群来刷朋友圈点赞,本质上是用户基于社交认同需求与平台互动机制形成的一种“互助式流量获取”行为。这种操作的核心逻辑,是通过群内成员的点赞互惠,快速提升朋友圈内容的互动数据,从而满足用户对社交存在感、内容传播效率或账号活跃度的隐性追求。然而,这一行为并非简单的“点一点”就能实现,其背后涉及群组筛选、互动规则、平台风险等多维度考量,需要理性看待与规范操作。

朋友圈点赞的社交价值,催生了微信群互助的底层需求。在微信的社交生态中,朋友圈不仅是生活分享的窗口,更是人际关系维护的“数字名片”。点赞作为最低成本的互动形式,被赋予了“关注”“认可”“亲近”等多重社交含义——一条朋友圈收获的点赞数量,往往被潜意识解读为内容的受欢迎程度或社交关系的亲疏。对于普通用户而言,无论是记录生活点滴、展示工作成果,还是推广产品信息,较高的点赞量都能带来心理满足感与传播增益。这种需求下,“如何快速获取朋友圈点赞”成为部分用户的痛点,而微信群凭借其“成员基数大、目标集中、互动即时”的特性,自然成为解决这一痛点的“天然渠道”。

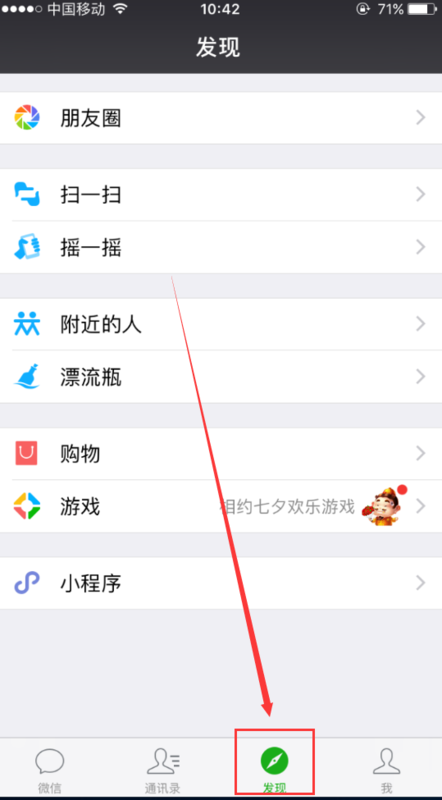

加入微信群是刷点赞的前提,但群组的筛选直接影响操作效率。并非所有微信群都适合用于点赞互助,根据功能与成员属性,微信群可分为三类:一是“纯点赞互助群”,群规明确要求成员发布朋友圈后@群主或管理员,由群成员集中点赞,这类群目标直接但易被平台识别风险;二是“兴趣/行业交流群”,如摄影群、宝妈群、职场群等,成员因共同话题聚集,在群内分享相关内容时,可通过自然互动获得精准点赞,这类群互动质量高但效率较低;三是“生活好友群”,由现实关系链组成,点赞真实性强但数量有限。用户需根据自身需求选择群组:若追求效率,可加入“点赞任务群”;若注重质量,则优先“兴趣群”或“好友群”。加入方式上,可通过扫描群二维码(需警惕来源不明群聊,避免隐私泄露)、好友邀请、群链接分享等途径,但需注意微信对“通过二维码加入群聊”的数量限制(普通用户最多100个群),避免因频繁加入触发风控。

刷朋友圈点赞的操作逻辑,本质是“规则共建”与“资源互换”。在点赞互助群中,通常存在不成文的“互赞规则”:成员需提前发布朋友圈并标注“求赞”,其他成员在10分钟内集中点赞,完成后再由下一位成员发起请求;部分群会设置“任务轮转表”,按顺序安排成员发布内容,确保每人都能获得曝光。这种模式看似高效,却暗藏隐患:一方面,频繁的“求赞”信息会稀释群内有效交流,使群沦为“点赞机器”,降低用户体验;另一方面,机械化的点赞行为缺乏真实情感连接,即便获得高赞,也无法转化为深度社交关系或内容传播价值。而在兴趣群中,点赞则更接近“自然互动”——成员因对内容产生共鸣而主动点赞,这种“精准点赞”虽速度较慢,却能带来真实用户反馈,甚至可能拓展同好社交圈。值得注意的是,无论是哪种群组,刷点赞都需把握“度”:若单条朋友圈在短时间内获得数百点赞,或频繁发布“求赞”内容,极易触发微信的反作弊机制,导致被限流、警告甚至封号。

刷点赞的价值与局限,需放在微信生态规则下辩证看待。从短期价值看,微信群刷点赞能快速满足用户的“数据焦虑”,例如商家开业宣传、个人作品推广时,较高的点赞量可形成“从众效应”,吸引更多真实用户关注;对于依赖社交影响力的用户(如微商、自媒体从业者),点赞量可作为账号活跃度的佐证,间接提升商业谈判筹码。但从长期看,这种“数据造假”行为违背了微信“真实社交”的底层逻辑:微信早已通过算法识别异常点赞行为(如同一设备短时间内多次给不同用户点赞、地理位置异常的点赞等),对违规账号采取限制朋友圈可见、封禁群聊功能等措施。更重要的是,过度依赖刷点赞会削弱用户的内容创作能力——当注意力从“如何产出优质内容”转向“如何快速获取点赞”,社交关系将逐渐异化为“数字交易”,失去真实温度。

合规提升朋友圈互动,才是可持续的正向路径。在微信平台日益规范化的趋势下,试图通过“刷点赞”走捷径,无异于饮鸩止渴。真正有效的朋友圈互动,应回归社交本质:一是优化内容质量,通过真实的生活记录、专业的行业见解、有温度的情感表达,吸引同频用户主动点赞;二是精准运营社交圈,将好友分组管理(如“同事”“家人”“兴趣小组”),针对不同群体发布差异化内容,提升点赞相关性;三是善用微信功能,例如“朋友圈可见范围”设置、“视频号”联动引流等,让优质内容自然触达目标用户。对于确实需要快速提升互动的场景(如公益活动推广、线下活动预热),可通过“群内互动引导”代替“刷点赞”:例如在群内发起“话题讨论”,鼓励成员分享相关内容并互相点赞,既遵守平台规则,又能激发真实参与感。

在微信平台上,加入微信群来刷朋友圈点赞,更像是一面“社交双面镜”:它折射出用户对社交认同的渴望,也暴露了浮躁的流量心态。与其在虚拟的点赞数字中寻找满足感,不如深耕内容价值与真实社交——毕竟,朋友圈的意义从不是“点赞最多”,而是“被懂的人看见”。