QQ刷名片赞未成功是否会触发账号封禁?这是不少用户在使用第三方工具试图提升社交数据时最直接的担忧。要解答这一问题,需深入解析QQ平台的风控逻辑、刷赞行为的本质以及“未成功”操作背后的风险关联性,而非简单归因于单一结果。

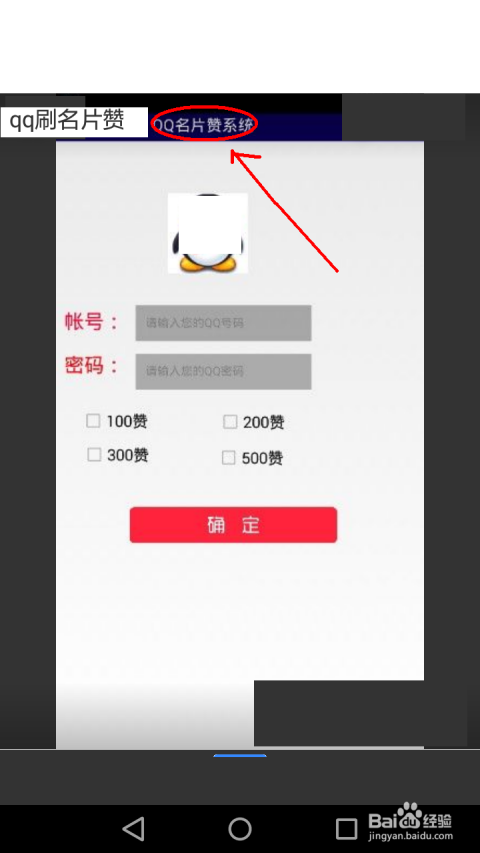

QQ名片赞作为社交互动的一种直观体现,其核心价值在于传递认可与活跃度——好友间的点赞不仅是情感联结的符号,也可能在职场社交、兴趣社群中成为个人形象的隐性标签。正因如此,部分用户试图通过“刷赞”快速积累数据,却忽视了平台对社交真实性的底层维护。所谓“刷名片赞”,通常指借助第三方工具或脚本模拟人工操作,对指定目标账号进行批量点赞,其本质是对平台社交机制的虚假干预。而“未成功”则可能源于多种技术原因:工具接口失效、平台风控拦截、目标账号隐私设置限制,或操作频率超出系统阈值被临时中断。但关键问题在于:这种“未成功”的操作,是否会被平台判定为违规,进而引发封禁风险?

从QQ平台的风控逻辑来看,其核心并非紧盯“操作结果”,而是识别“行为模式”。腾讯安全体系对社交异常行为的监测早已从“结果导向”转向“意图识别”——即通过分析用户行为序列、设备特征、操作频率等维度,判断是否存在恶意干预平台生态的可能。例如,当账号在短时间内向大量非好友发送点赞请求,或使用同一IP地址批量操控多个账号进行点赞时,即使部分操作因风控拦截未成功,系统仍会记录该账号的异常行为特征。这种“未成功”并非“安全信号”,反而可能成为平台判定“违规意图”的佐证:用户明知工具操作违反用户协议,仍尝试绕过安全机制,其行为本身已构成对平台规则的挑战。

进一步而言,“刷名片赞未成功”是否导致封禁,需结合违规行为的“严重性”与“持续性”综合判断。单一、偶发的未成功操作,若被系统判定为无明确恶意的误触(如用户点击不明链接触发异常请求),通常仅会收到风险提示或临时限制;但若用户多次更换工具、调整参数尝试刷赞,即使每次均未成功,这种“反复试探”的行为模式也会被平台标记为“高风险账号”。此时,一旦该账号存在其他违规记录(如发布垃圾信息、实施欺诈行为),或风控系统检测到其与已知作弊设备的关联,封禁风险将显著提升。值得注意的是,QQ平台对“刷赞”的打击并非孤立行为,而是纳入了“反流量作弊”的整体框架——无论是刷赞、刷粉丝还是刷动态互动,其底层逻辑都是通过虚假数据破坏社交信任机制,因此平台对这类行为的容忍度极低,即便“未成功”,也可能触发阶梯式处罚:从限制部分功能(如无法点赞、加好友),到短期封禁,甚至永久注销账号。

用户对“未成功即安全”的认知误区,本质上是对平台风控技术的误解。现代社交平台的安全系统早已具备“行为溯源”能力:第三方工具的代码特征、操作请求的时间序列、账号的设备环境等数据,都会被纳入风险模型。例如,当用户使用某款“刷赞神器”时,即使该工具因接口更新导致点赞失败,其请求中携带的异常参数(如超高频次请求、非正常用户代理)仍会被系统捕捉并关联至账号。这种“未成功”的操作,如同在银行ATM机上多次输入错误密码——即便未取到钱,银行系统也会锁定账户以防范风险。同理,QQ平台对刷赞未成功的处理,本质是风险防控的前置措施,避免用户从“尝试违规”演变为“成功违规”。

那么,如何规避因刷赞未成功引发的账号风险?根本路径在于放弃“走捷径”思维,回归社交行为的本质——真实互动。QQ平台始终鼓励用户通过优质内容输出、社群参与、好友间自然互动积累社交资本,而非依赖虚假数据堆砌个人形象。事实上,过度追求“赞数”反而可能适得其反:在职场场景中,频繁的异常点赞行为可能被同事视为不真诚;在兴趣社群里,缺乏真实互动的“高赞账号”难以获得深度认同。从长远来看,账号的社交价值取决于其构建的真实关系网络,而非冰冷的数字标签。

综上所述,QQ刷名片赞未成功本身不直接等同于账号封禁,但这一行为背后潜藏的违规意图与异常模式,是平台风控系统重点监测的对象。用户需清醒认识到:社交平台的安全机制并非“结果审判”,而是“行为预判”——任何试图绕过规则的操作,无论成功与否,都在侵蚀账号的长期健康。唯有以真实社交为本,远离灰色操作,才能在QQ生态中建立可持续的个人价值,也才能真正避免因小失大、得不偿失的风险。