在微信朋友圈怎么才能轻松快速获得更多点赞?这个问题看似是简单的社交技巧探讨,实则折射出数字时代人们对认同感、连接感的深层需求。朋友圈作为微信生态中最轻量级的社交场域,点赞不仅是数字的堆砌,更是内容价值与社交关系的双重认证。想要轻松快速获得更多点赞,绝非依赖投机取巧的“套路”,而是需要理解平台逻辑、把握用户心理,并通过系统化策略实现内容与互动的最优配置。

内容价值是点赞的底层引擎。朋友圈的本质是“熟人社交”,点赞行为背后隐藏着“有用、有趣、有共鸣”的核心诉求。所谓“轻松快速”,并非降低内容质量门槛,而是精准传递高价值信息。情感共鸣类内容永远是点赞利器——不必追求宏大叙事,普通人都能感知的细节瞬间更具穿透力:深夜加班后的一杯热咖啡、周末陪孩子放学的夕阳、旅行中偶遇的暖心小事,这些带着温度的日常片段,比精心摆拍的“完美生活”更能引发好友的共情。实用价值类内容则能满足用户的“隐性需求”,比如职场人需要的效率工具推荐、宝妈关注的育儿经验、学生党实用的学习技巧,用简洁的语言干货输出,让好友觉得“收藏了就有用”,点赞便成了自然而然的反馈。视觉呈现同样关键,手机摄影的普及让“随手拍”成为主流,但简单的构图优化、适度的滤镜调整、清晰的画面焦点,能让普通照片提升质感——毕竟,朋友圈是“视觉优先”的阅读场景,第一眼的吸引力直接决定了互动率。

发布时机与场景适配是流量密码。微信用户活跃度存在明显的“时间窗口”,抓住这些黄金时段能让内容曝光量翻倍。工作日的早7点-9点(通勤时段)、午12点-14点(午休时段)、晚20点-22点(睡前时段),以及周末的上午10点-11点、下午15点-17点,都是朋友圈阅读的高峰。在这些时间段发布,内容出现在好友信息流中的概率更高,获得点赞的基础曝光就有了保障。场景适配同样重要,比如假期发旅行照时,与其单纯发风景照,不如搭配“当地特色美食推荐”或“避坑小贴士”,让内容从“个人展示”升级为“实用分享”;节日发祝福时,与其复制粘贴通用文案,不如结合自身经历,比如“去年中秋加班,今年终于能陪家人吃顿饭”,这种个性化的情感表达更容易戳中好友。此外,结合热点事件的“轻量化”切入也能蹭到流量,比如某部热播剧开播时,发一句“熬夜追完,结局你哭了吗?”并配上一张剧中截图,往往能迅速引发同好评论和点赞。

互动引导与关系深耕是催化剂。朋友圈的社交属性决定了“点赞是双向的”,主动给予才能收获反馈。发布内容前,不妨先给近期互动较少的好友点赞评论,激活对方的社交记忆;发布后,对评论区的留言及时回复,哪怕是简单的“谢谢认可”或“你的建议很有用”,都能形成互动闭环,让好友感受到被重视。适度使用“提问式”引导能有效提升互动率,比如分享美食照时问“这家店的隐藏菜单你们知道吗?”,晒读书笔记时问“最近在读这本书的朋友,最喜欢哪个章节?”,开放式问题能激发好友的表达欲,评论区热闹起来,点赞量自然水涨船高。关系分层运营也不可忽视,将好友按“亲密好友”“普通好友”“工作伙伴”等标签分组,发布不同类型的内容:对亲密好友分享更私密的日常,对普通好友输出更普适的价值,对工作伙伴侧重行业见解,精准匹配的内容更容易获得对应群体的点赞。

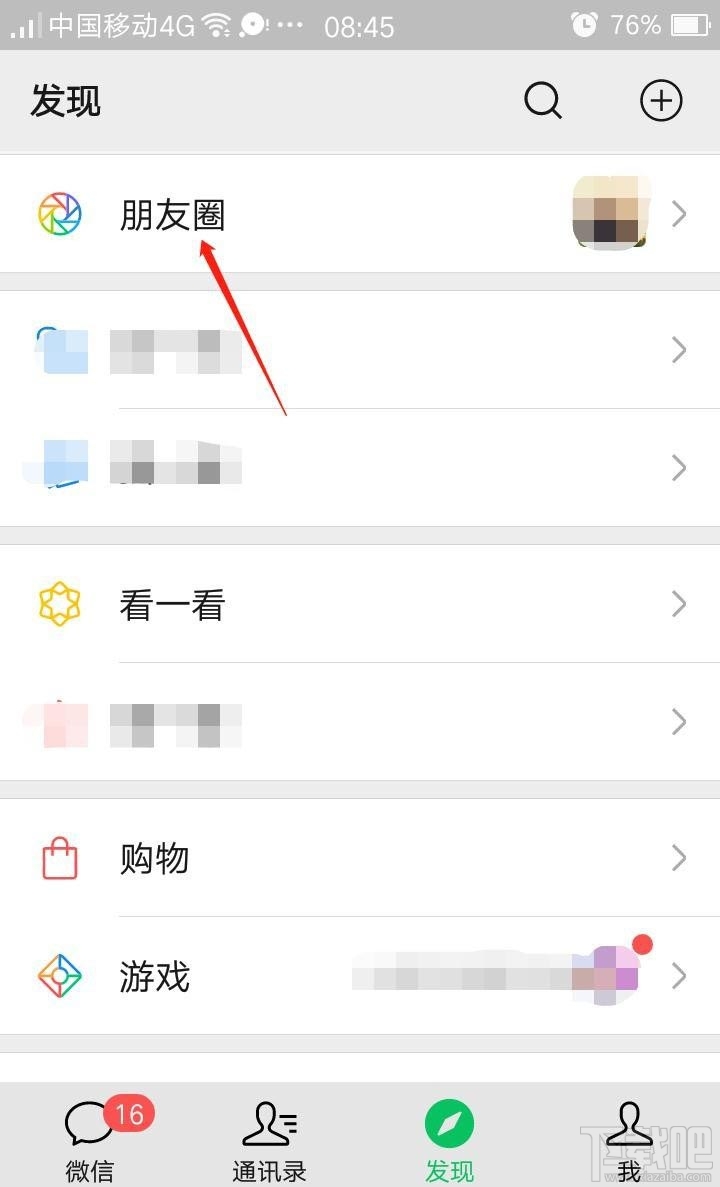

避免同质化陷阱与长期价值构建。当前朋友圈内容同质化严重,“复制爆款文案+九宫格图片”的模式早已让用户审美疲劳,过度追求“轻松快速”反而可能陷入“流量陷阱”。真正的长期策略是构建个人内容IP,比如固定“周一职场干货、周三生活美学、周五读书分享”的内容栏目,形成稳定的用户预期;或突出个人特色,有人擅长用幽默段子化解日常烦恼,有人专注用Vlog记录手作过程,独特的风格能让好友在信息流中一眼认出你,从而形成“习惯性点赞”。此外,微信“看一看”功能的推荐逻辑也值得关注——优质内容会被算法推荐给兴趣相似的用户,这意味着即使不是你的好友,也可能通过“看一看”看到你的内容并点赞,这为“轻松快速获得更多点赞”打开了增量空间。

归根结底,在微信朋友圈怎么才能轻松快速获得更多点赞?答案藏在“内容价值+时机策略+互动逻辑”的组合拳中,更藏在“真诚分享”的底色里。点赞从来不是社交的终点,而是深度连接的起点。当内容不再是刻意展示的“人设”,而是真实生活的切片,当互动不再是功利性的“套路”,而是心与心的呼应,那些带着温度的点赞,自然会如期而至。毕竟,朋友圈的本质是“连接”,而点赞,只是这场连接中最温柔的回响。