在数字时代,点赞按钮早已超越简单的互动功能,成为衡量内容价值、社交影响力乃至商业潜力的核心指标。当点赞数被异化为可量化的“数字商品”,“刷赞人”这一群体也随之浮现——他们是谁?为何在流量至上的数字生态中持续存在?要理解这一现象,需穿透表层行为,剖析其背后的身份图谱与生存逻辑。

一、刷赞人的多重画像:从个体焦虑到产业链条

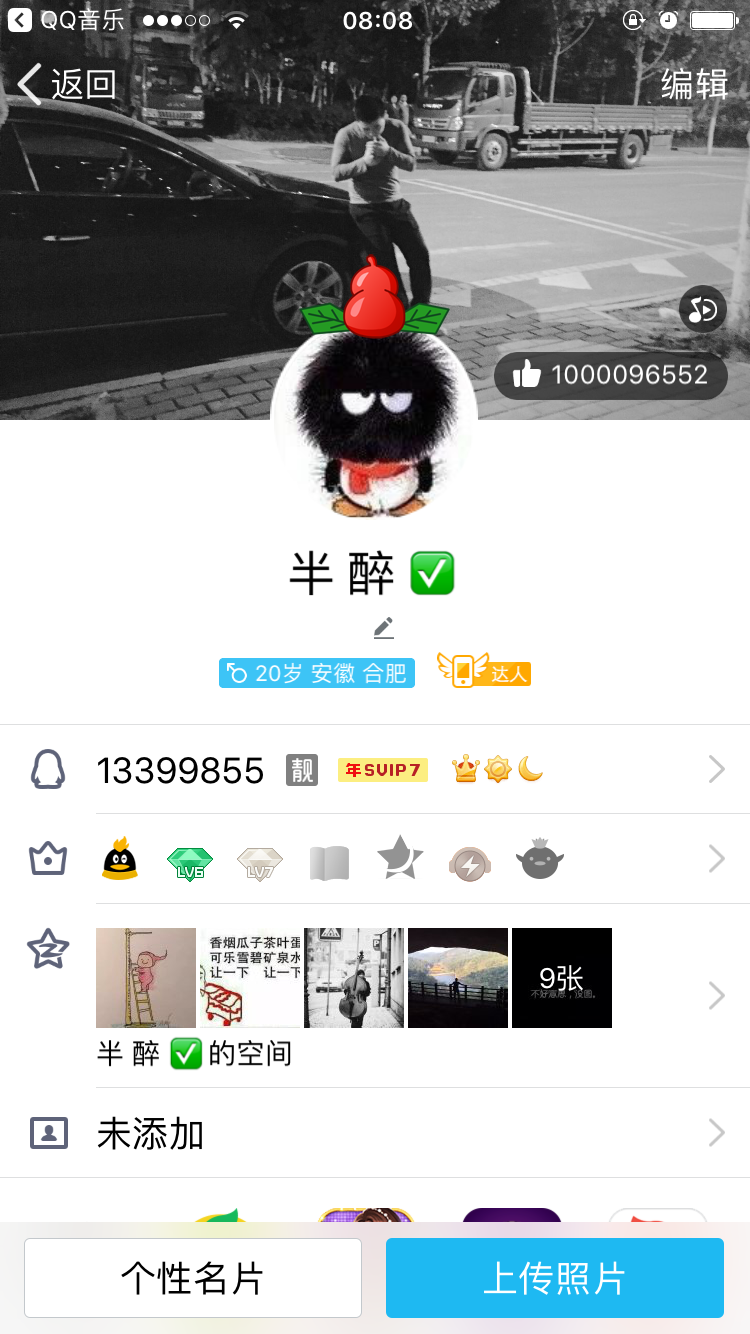

“刷赞人”并非单一群体,而是由不同动机驱动的复合集合。最基础的个体层面,是那些在社交平台寻求认同的普通用户。他们或许是渴望被看见的年轻人,在朋友圈、微博发布动态后,因寥寥数个点赞产生“社交冷感”,转而通过互助群、刷赞软件“买”来虚假繁荣;或许是职场人士,将社交平台的“高赞”视为人脉资源的延伸,认为点赞数能强化个人品牌影响力。这类用户的刷赞行为,本质是数字时代“社交货币”匮乏下的焦虑补偿——在虚拟社交中,点赞成为“被看见”的替代性符号,真实互动的不足,让虚假数据成为维持存在感的“麻醉剂”。

进阶群体则是商业驱动的“刷赞从业者”。从个体微商到MCN机构,他们深谙“流量=转化”的算法逻辑,将点赞数视为撬动平台推荐权的杠杆。例如,某美妆店主通过批量刷赞让新品笔记“数据好看”,从而触发平台算法的流量倾斜;知识付费博主用虚假点赞营造“万人追捧”的假象,诱导用户付费购买课程。这类刷赞行为已从个体投机演变为产业链:上游有提供“刷赞服务”的技术团队(利用模拟点击、真人众包等方式规避平台检测),中游有“数据包装”中介(提供点赞、评论、转发一条龙服务),下游则是依赖虚假数据的商家和创作者。他们共同构成了数字生态中的“流量造假工厂”。

值得注意的是,部分自媒体创作者也陷入“被动刷赞”的怪圈。在平台算法以“互动率”为核心推荐指标的机制下,优质内容可能因初期流量不足而“沉没”,创作者不得不通过刷赞制造“爆款假象”以吸引算法关注。这类群体既是刷赞的受害者(受平台规则裹挟),也是参与者(用虚假数据换取生存空间),其行为折射出内容生产者在算法权力下的结构性困境。

二、刷赞存在的底层逻辑:数字时代的“流量崇拜”与“算法依赖”

刷赞行为的普遍存在,本质是数字生态“唯数据论”的必然产物。平台算法将点赞数、转发量等互动数据作为内容价值的核心判断标准,形成“数据好→流量多→曝光广→数据更好”的正反馈循环。这种机制在提升平台内容分发效率的同时,也催生了“数据至上”的畸形价值观:用户通过点赞数判断内容质量,商家通过点赞数评估合作价值,创作者通过点赞数衡量自身影响力。当点赞数成为“数字时代的硬通货”,刷赞便有了生存的土壤。

更深层的驱动力,是数字社交中“认同需求”的异化。在现实社交中,人的价值通过情感连接、社会关系等复杂维度体现;但在虚拟空间,点赞数成为“可量化认同”的简化符号。用户发布内容后,点赞数即时反馈的“多巴胺快感”,强化了“点赞=被认可”的心理暗示,而低互动则引发“自我怀疑”。这种心理落差,让刷赞从“投机行为”演变为“心理刚需”——正如一位用户在访谈中所言:“看到别人动态有几十个赞,自己只有两三个,总觉得是不是自己不够好,刷几个点赞至少能‘平衡’一下。”

商业逻辑的推波助澜同样不可忽视。在流量经济中,“高赞”意味着更高的广告溢价、更强的带货能力、更快的账号成长。商家为追求“投入产出比”,将预算倾斜至数据包装而非真实运营;平台为维持用户活跃度,默许“数据繁荣”的表象(尽管近年来平台反刷赞力度加大,但利益驱动下仍存在灰色地带)。这种“数据造假-流量变现”的闭环,让刷赞成为数字商业生态的“潜规则”。

三、刷赞的生态影响与未来挑战:从虚假繁荣到信任危机

刷赞行为的泛滥,正在侵蚀数字生态的根基。对平台而言,虚假数据导致算法失真:高赞但低质的内容挤占优质内容的曝光空间,用户因信息茧房体验下降,最终损害平台的长远价值。对用户而言,长期接触虚假点赞会扭曲社交认知——当“高赞=优质”的等式被打破,用户对平台内容的信任度会逐渐降低,甚至产生“社交倦怠”。更严重的是,刷赞滋生了“数据造假”的亚文化,让年轻人误以为“捷径比努力更重要”,这与社会主义核心价值观倡导的“诚信”“奋斗”理念背道而驰。

然而,刷赞现象的消解,并非简单的“技术对抗”,而是需要重构数字生态的价值体系。从技术层面看,平台可通过AI识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、非用户操作痕迹等),建立“数据真实性”评分机制;从规则层面看,需弱化“唯数据论”的算法逻辑,引入“内容质量”“用户真实反馈”等多元指标;从社会层面看,需引导用户树立“理性社交”观念,认识到“真实连接”比“虚假数据”更有价值。正如某社交平台产品经理所言:“未来的数字生态,不应是‘数据竞赛’的场域,而应是‘真实价值’的放大器。”

当点赞数不再等于真实影响力,“刷赞人”的生存空间才会真正被压缩。这不仅是技术问题,更是数字时代对“价值本质”的重新追问——在流量与数据的洪流中,唯有回归“内容为王、真实为本”的初心,才能让数字生态摆脱虚假繁荣的陷阱,走向健康可持续的发展。