刷赞自助系统如何工作?这一问题背后,是社交媒体时代流量竞争与技术博弈的缩影。当内容创作者、商家乃至普通用户都在寻求“快速破圈”的路径时,刷赞自助系统作为“流量优化工具”应运而生,其核心逻辑是通过技术手段实现用户自主化的社交数据提升,而这一过程的实现,依赖着复杂的技术架构、精细的算法匹配与持续的风控对抗。

从技术架构来看,刷赞自助系统的底层是“API接口对接”与“行为模拟技术”的深度融合。系统需通过非官方渠道(如逆向工程、第三方数据接口)接入社交媒体平台的后台,获取目标帖文的唯一标识、用户账号信息等关键数据。这一环节的难点在于,平台接口通常具有加密机制与访问限制,因此开发者需不断破解接口协议,确保数据传输的稳定性。获取数据后,系统启动“虚拟资源池”——由大量真实或模拟账号组成的“点赞矩阵”,这些账号通过“设备指纹伪装”(如修改硬件ID、分辨率等参数)、“IP地址轮换”(使用代理服务器分散登录地点)等技术手段,模拟真实用户的浏览轨迹与停留时间。例如,在执行点赞任务时,系统不会让所有账号同时操作,而是随机分配1-5秒的延迟,并穿插“浏览-滑动-点赞”的组合行为,避免被平台识别为批量机器操作。这种“拟人化”设计,是刷赞自助系统绕过平台风控的第一道防线。

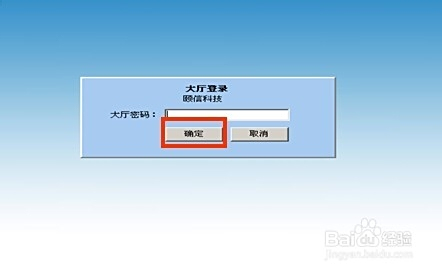

用户操作流程的“自助化”体验,则是刷赞自助系统吸引普通用户的核心。传统刷赞需通过中介对接,流程繁琐且价格不透明,而自助系统将这一过程简化为“注册-配置-执行-反馈”四步。用户注册账号并充值后,进入任务发布界面,仅需输入目标帖文的链接、所需点赞数量、期望完成时间等基础参数,系统即可自动匹配资源。例如,某商家发布新品推广视频,需在1小时内获得5000点赞,只需在系统中设置相应参数,后台算法便会从资源池中筛选符合“近期活跃”“地域匹配”(若目标受众为特定地区)的账号,分批次执行点赞任务。执行过程中,用户可通过实时监控面板查看任务进度,系统还会自动反馈异常情况(如部分账号因风控被拦截),并提供“任务失败补偿”(如按比例退款或重新分配资源)。这种“零门槛”操作模式,让不具备技术背景的用户也能快速上手,极大降低了刷赞的使用成本。

算法匹配与风控对抗,是刷赞自助系统持续运行的核心机制。随着平台风控算法的升级(如引入机器学习模型分析用户行为序列),刷赞系统必须同步迭代策略。例如,当平台加强“点赞行为真实性”检测时,系统会调整算法逻辑:降低单账号点赞频率(从每小时10次降至3次),增加“点赞-评论-转发”的多维度互动组合,甚至模拟用户在不同时段(如工作日早晚高峰)的活跃习惯。此外,系统通过“动态资源池管理”提升效率:当某批账号因风控被封禁时,自动触发“资源补充机制”,通过接码平台批量注册新账号,或利用“养号技术”(让账号逐步积累正常互动数据,提升“可信度”)扩充资源库。这种“猫鼠游戏”式的对抗,本质是开发者与平台算法工程师的技术较量——谁能更精准地预判对方策略,谁就能在市场中占据优势。

刷赞自助系统的应用价值与潜在挑战,始终相伴而生。对中小商家而言,通过刷赞快速提升内容数据,可获得平台算法的初始推荐流量,形成“数据-流量-转化”的正向循环;对自媒体账号,高点赞量能增强用户信任感,吸引自然关注。然而,这种“数据造假”行为暗藏风险:平台一旦识别,轻则限流降权,重则永久封号;更深远的影响在于,虚假流量破坏了社交媒体的内容生态真实性,优质内容可能因“数据不足”被淹没,而低质内容通过刷赞获得曝光,形成劣币驱逐良币的恶性循环。数据显示,某短视频平台2023年清理的虚假互动账号超2亿个,其中大量涉及刷赞自助系统的违规操作,这一趋势倒逼平台加速风控升级,也迫使刷赞系统开发者不断“打游击”式调整技术路径。

刷赞自助系统的工作原理,本质是流量供需失衡下的技术产物——当用户对“快速曝光”的需求与平台对“健康生态”的维护产生矛盾时,灰色地带的工具应运而生。其技术逻辑虽看似精巧,却始终游走在规则边缘:依赖模拟行为的“拟人化”设计、动态调整的算法对抗、以及不断扩容的资源池,这些手段或许能暂时绕过风控,却无法改变“虚假流量终将被清算”的结局。对于用户而言,与其依赖刷赞自助系统博取短暂流量,不如深耕内容价值、提升用户粘性,这才是应对社交媒体竞争的长远之策;而对于行业规范,唯有平台、用户与开发者共同坚守“真实互动”的底线,才能让社交媒体回归内容本质,打破“刷赞依赖”的恶性循环。