在社交媒体微博上,点赞刷量行为是否可行?这一问题直击内容创作者、品牌运营及平台生态的核心矛盾。从表面看,点赞数作为内容热度的直观指标,似乎通过刷量操作能快速提升账号“数据表现”,满足商业合作门槛或营造虚假繁荣。但深入分析会发现,这种看似“捷径”的行为,在当前微博平台治理趋严、用户理性回归及算法机制持续优化的背景下,实则存在多重不可行性,其短期收益远无法覆盖长期风险与隐性成本。

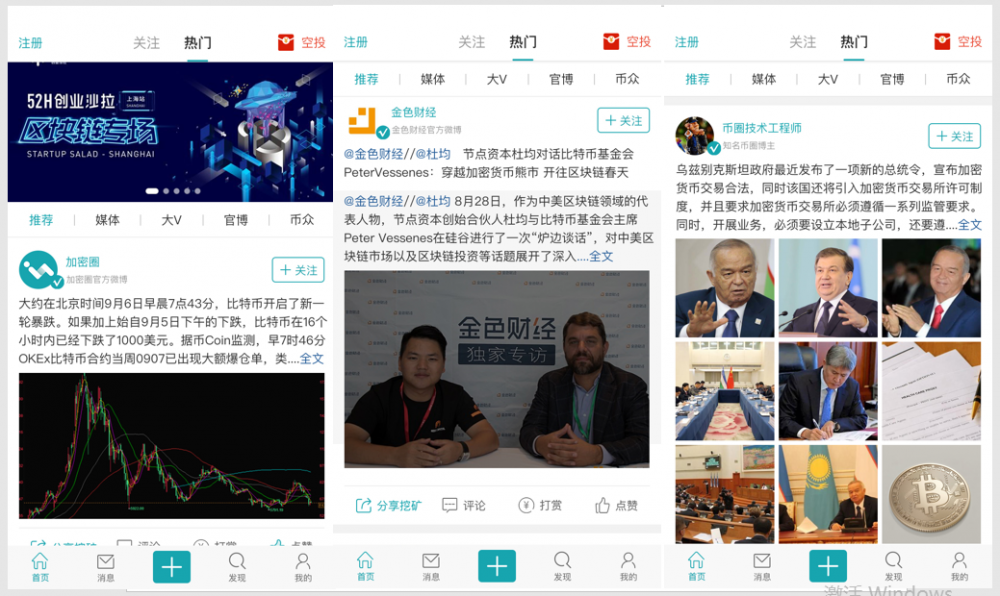

点赞刷量行为的本质是数据造假,通常指通过技术手段(如机器人程序、水军账号)或人工点击,非自然地提升内容的点赞数量,而非基于真实用户的兴趣认同。在微博生态中,这类行为早已被平台明令禁止,但仍有部分账号或机构铤而走险,其逻辑往往停留在“数据即价值”的误区——认为高点赞能带来更多自然流量、吸引广告合作或提升账号权重。然而,这种逻辑忽略了平台生态的底层逻辑:微博的算法推荐机制早已从“唯数据论”转向“质量与互动并重”,虚假数据不仅无法转化为真实流量,反而会成为账号的“负资产”。

从平台规则与合规风险看,点赞刷量行为具有天然的不可行性。微博作为头部社交媒体平台,多年来持续投入反作弊技术研发,已形成覆盖“识别-拦截-处罚”的全链路治理体系。例如,通过AI算法分析用户行为特征(如点击频率、设备指纹、账号活跃度),可精准识别异常点赞行为;对参与刷量的账号,平台会采取降权、限流、封禁等处罚措施,情节严重者甚至可能面临法律责任。2023年微博发布的《社区公约》进一步明确,刷量行为属于“恶意数据造假”,将纳入信用惩戒体系。这意味着,刷量操作不仅无法实现“数据安全”,反而可能让账号陷入“越刷越封”的恶性循环,前期投入的成本瞬间归零,甚至失去运营资格。

从数据价值与用户信任维度分析,虚假点赞无法带来真实转化。点赞数虽是内容热度的“门面”,但用户与品牌方如今更关注的是“互动质量”——如评论内容的深度、转发用户的画像、转化行为的真实性。一个拥有10万点赞但仅有10条真实评论的内容,远不如一个1万点赞却有500条高质量评论的内容更具传播价值。品牌方在评估账号合作时,已普遍采用“数据清洗”工具,剔除异常数据后,刷量账号的“真实粉丝量”与“互动率”往往不堪一击。更关键的是,用户对虚假数据的敏感度不断提升:当发现某条内容的点赞数远高于评论、转发量,或点赞账号多为“僵尸号”时,不仅会降低对内容的信任,甚至会反向质疑账号的公信力。这种“信任透支”对账号的长期伤害,是刷量操作无法弥补的。

从内容生态与健康度角度看,点赞刷量行为正在破坏微博的社区氛围。社交媒体的核心价值在于连接真实用户、传递优质内容,而刷量行为本质上是对这一价值的背离。当虚假数据充斥平台,优质内容可能因“数据不达标”被埋没,而低质甚至违规内容却通过刷量获得曝光,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。微博作为公共舆论场,其算法推荐需兼顾热度与公平性,若放任刷量行为,将导致信息分发效率降低,用户使用体验下降。长此以往,平台用户流失、广告主投放意愿减弱,最终损害的是整个生态的健康——而个体账号的短期“数据收益”,在生态崩塌的背景下将毫无意义。

从运营成本与投入产出比考量,刷量行为性价比极低。当前,微博刷量的单价已从早期的“几元千赞”涨至“数十元千赞”,且随着平台反作弊升级,刷量成功率不断下降。某MCN机构内部数据显示,投入10万元进行点赞刷量,短期内可能带来50万虚假点赞,但这些点赞在算法识别中被过滤后,实际自然流量提升不足5%,且账号因异常行为被限流的风险高达60%。相比之下,将同等预算用于内容创作优化、用户互动运营或精准投放,能带来更可持续的流量增长与用户沉淀。例如,通过分析目标用户兴趣点,产出垂直领域优质内容,配合“超话”“粉丝群”等私域运营手段,真实互动率提升后,算法会给予更多自然流量推荐,形成“优质内容-真实互动-流量增长”的正向循环。

真正可行的运营策略,是放弃对“虚假数据”的执念,回归内容本质与用户价值。在微博生态中,账号的长期竞争力取决于“内容质量”“用户连接”与“数据真实性”的平衡。创作者应将精力放在提升内容原创度、洞察用户需求、优化互动体验上,而非沉迷于刷量带来的“数据幻觉”。品牌运营者则需建立科学的账号评估体系,综合考量粉丝画像、互动质量、转化路径等核心指标,避免被虚假数据误导。平台层面,随着反作弊技术与社区治理的持续完善,刷量行为的生存空间将进一步被压缩,唯有坚守真实、合规的运营路径,才能在激烈的竞争中立于不败之地。

归根结底,在社交媒体微博上,点赞刷量行为不仅不可行,更是一种短视且有害的运营方式。它违背平台规则、损害用户信任、破坏生态健康,其短期“数据收益”与长期运营风险相比,显得微不足道。对于真正希望在微博平台实现可持续发展的账号而言,放弃刷量捷径,深耕内容价值、构建真实用户连接,才是通往成功的唯一可行路径。