在线下单刷赞风吹雨可行吗?这个问题直击当下内容创作者与品牌运营的核心焦虑。在流量竞争白热化的网络生态中,“刷赞”作为一种快速提升数据表现的手段,被不少人视为“捷径”——通过第三方平台购买点赞,短期内让内容数据“好看”,进而吸引算法推荐与用户关注。这种“花钱买热度”的操作,真能像“风吹雨打”般稳固账号发展,还是只是昙花一现的泡沫?深入剖析其逻辑与影响,答案远比表面复杂。

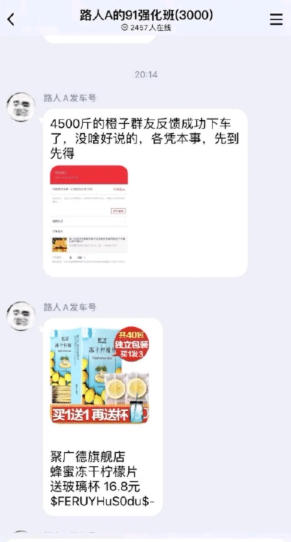

“在线下单刷赞”的操作逻辑其实极为简单:用户在各类电商或社交服务平台上,选择“点赞”服务,提供目标内容的链接或账号信息,支付费用后,由平台组织“水军”或真实账号进行点赞。整个过程通常在数小时内完成,价格低廉——百元即可购买数千点赞,甚至衍生出“点赞+评论+转发”的组合套餐。这种模式之所以大行其道,本质源于平台算法对“数据热度”的依赖:高点赞量往往被解读为“优质内容”,从而获得更多曝光机会。对于急于证明自身价值的创作者、需要快速起量的品牌方,或是刚入局的新账号,刷赞似乎成了“破局”的最快方式,尤其是在“酒香也怕巷子深”的传播环境下,数据成了“敲门砖”。

然而,短期数据光鲜的背后,是长期价值损耗的隐患。刷赞看似“可行”,实则违背了内容传播的本质规律。首先,平台算法对异常流量的识别能力早已今非昔比。点赞行为并非孤立数据,它会与用户画像、互动深度、内容质量等多维度指标交叉验证。例如,一条新发布的内容在短时间内集中出现大量点赞,却无评论、转发等深度互动,或点赞账号多为“僵尸号”(无历史动态、关注量异常),算法会迅速标记为“异常数据”,不仅不会推荐,反而可能触发限流机制,让内容彻底“沉底”。此时,刷赞不仅没带来流量,反而成了“反向优化”,得不偿失。

其次,用户对“虚假繁荣”的敏感度正在提升。在信息过载的时代,用户早已对“高赞低质”内容产生天然警惕。当一条内容点赞量上万,评论区却寥寥几句,甚至出现“刷赞痕迹”(如重复评论、无关表述),用户会迅速识别其“水分”,对账号或品牌产生信任危机。尤其对品牌方而言,虚假数据或许能吸引初始关注,但无法转化为实际转化——用户不会因为“高赞”就购买产品,只会因为“真实价值”产生复购与推荐。刷赞带来的“虚假繁荣”,最终消耗的是用户信任,这种信任一旦崩塌,重建成本远高于刷赞的投入。

更深层的挑战在于,刷赞行为本身游走在平台规则的灰色地带。几乎所有社交平台都明确禁止“刷量”行为,一旦被判定为恶意刷赞,轻则删除虚假数据、账号降权,重则永久封禁。近年来,平台持续升级打击力度:通过AI算法识别异常流量、引入用户举报机制、与第三方数据机构合作验证账号真实性,刷赞的“生存空间”被不断压缩。对于依赖平台生存的创作者与品牌而言,为了一时数据铤而走险,无异于“饮鸩止渴”——平台规则是“高压线”,触碰只会让“风吹雨打”的流量幻想彻底破灭。

但不可否认,刷赞现象的泛滥,折射出内容生态的深层矛盾:“流量焦虑”与“价值创造”的失衡。在算法主导的传播逻辑下,“数据=价值”的观念被强化,导致创作者陷入“唯数据论”的怪圈——为了迎合算法而刷赞,却忽略了内容本身的打磨。这种本末倒置的行为,不仅让优质内容淹没在虚假流量中,也让整个生态陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。当用户长期暴露在刷赞内容中,对平台的信任度下降,最终损害的是整个行业的健康发展。

那么,面对“风吹雨打”的流量竞争,是否存在真正“可行”的替代方案?答案藏在“真实互动”与“内容深耕”中。算法的底层逻辑始终是“用户需求”——能够解决用户痛点、引发情感共鸣、提供独特价值的内容,即便初始数据平平,也会通过用户自发分享、评论、收藏等行为积累真实热度。例如,知识类博主通过深度干货解答用户问题,即便点赞量不高,但评论区的高质量互动会向算法传递“内容有效”的信号,最终实现自然增长;品牌方通过社群运营,与用户建立长期连接,让“点赞”成为情感认同的自然流露,而非付费购买的数字游戏。

这种“真实增长”或许比刷赞更慢,却更稳固。它不依赖第三方平台的“数据造假”,而是建立在用户信任与内容价值之上。当账号拥有了忠实粉丝群体,即便偶尔遇到流量波动,也能依靠用户粘性抵御“风雨”。反观刷赞,看似“快速见效”,实则如沙上建塔,一旦平台规则调整或用户审美变化,虚假数据瞬间崩塌,前期投入付诸东流。

回到最初的问题:在线下单刷赞风吹雨可行吗?从短期操作看,它似乎能带来数据“速成”,但从长期发展看,它违背平台规则、损耗用户信任、背离内容本质,是一种“不可行”的伪捷径。真正的“可行”,是放下对虚假数据的执念,回归内容创作的初心——用真实价值吸引用户,用深度互动连接用户,用持续创新留住用户。在网络生态的“风吹雨打”中,唯有扎根真实的内容与真诚的互动,才能构建起抵御流量的“护城河”,实现可持续的“风吹雨打不动摇”。