在线刷QQ空间说说点赞,这个在社交网络上频繁被提及的操作,看似是满足虚荣心、提升互动数据的“捷径”,实则暗藏多重风险与价值悖论。从技术实现层面看,各类第三方工具或平台的“刷赞服务”确实存在,通过模拟人工点击或利用接口漏洞,能在短时间内为说说增加大量点赞;但从社交本质、平台规则与用户价值三个维度综合判断,这种行为不仅不可行,更可能对账号安全、社交信任与个人品牌造成长期损害。

一、技术可行≠操作安全:工具背后的“隐形陷阱”

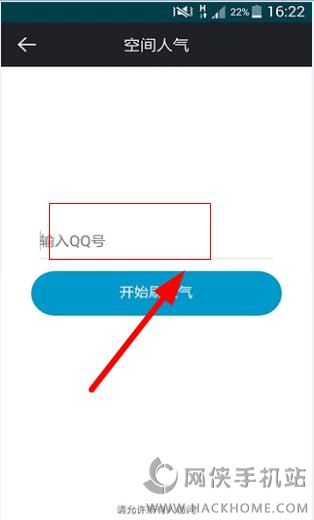

所谓“在线刷QQ空间说说点赞”的技术可行性,本质上是利用了平台算法的滞后性与接口管理的漏洞。早期,部分开发者通过逆向工程分析QQ空间的API接口,编写脚本模拟用户登录、点赞行为,实现自动化刷赞;还有一些平台则通过“人工众包”模式,雇佣真人用户批量点赞,试图规避机器识别。然而,这些手段早已被腾讯纳入反作弊系统的监测范围。

QQ空间的智能风控体系会从多个维度识别异常点赞行为:短时间内同一IP地址的频繁点赞、账号无历史互动记录的“僵尸号”集中点赞、点赞时间分布过于规律(如每分钟固定次数)等,都会触发预警机制。一旦被判定为作弊,轻则删除虚假点赞数据、限制互动功能,重则直接封禁账号。2023年腾讯安全报告曾指出,每月有超50万QQ账号因“恶意刷量”受到处罚,其中不乏因刷点赞导致社交资产清零的案例。此外,提供刷赞服务的第三方平台往往要求用户提供QQ账号密码,存在盗号、信息泄露甚至金融诈骗的风险——看似“低成本提升互动”,实则是将数字社交账号置于危险之中。

二、社交价值的异化:点赞本真的“情感联结”被解构

社交互动的核心价值在于“情感共鸣”,而点赞作为最轻量级的反馈,本质上是表达对内容的认同、支持或情感连接。当点赞可以通过技术手段批量获取时,其“真实情感属性”便被彻底消解,沦为冰冷的数字游戏。

想象一个场景:用户A通过刷赞将一条普通说说的点赞数从10个“优化”到500个,看似获得了“高人气”,但好友列表中真正关心ta的人会立刻察觉异常——“这条内容明明没什么亮点,为何突然爆赞?”这种数字造假反而会引发信任危机,让用户在社交中陷入“狼来了”的困境:当ta真正分享有价值的内容时,他人可能因过往的“虚假繁荣”而选择忽略。更严重的是,长期依赖刷赞维持社交存在感,会形成“数据依赖症”,用户逐渐沉迷于数字增长带来的短暂满足感,却忽视了内容创作与真实互动的本质——正如社会学家雪莉·特克尔在《群体性孤独》中指出的:“当社交被数据量化,我们便失去了深度连接的能力。”

三、平台生态的“反噬”:刷赞行为如何破坏社交公平?

QQ空间作为腾讯核心的社交产品之一,其生态健康度依赖于用户间的真实互动与内容质量。若刷点赞行为泛滥,将形成“劣币驱逐良币”的恶性循环:优质创作者需要投入时间精力打磨内容,而投机者只需通过技术手段就能伪造数据,导致平台算法误判内容价值,使真正优质的内容被淹没在虚假数据中。

对此,腾讯早已通过技术手段与规则设计构建“防火墙”。例如,QQ空间的“互动质量分”机制会综合考量点赞用户的活跃度、历史互动行为与内容相关性,赋予不同点赞不同的权重——来自好友的真诚点赞权重远高于陌生账号的“机械点赞”。同时,平台会对异常数据进行“清洗”,即定期清理通过非正常渠道获得的点赞,确保用户看到的互动数据真实可信。这意味着,用户即使短期内刷高了点赞数,长期来看也可能因数据清洗而“打回原形”,最终投入的时间与金钱成本付诸东流。

四、用户需求的错位:我们为何需要“点赞”?

深入分析“刷点赞”现象的根源,本质上是部分用户对社交认同的焦虑与误解。在社交媒体时代,点赞数被错误地等同于“受欢迎程度”或“内容价值”,但真正决定社交影响力的,从来不是数字的多寡,而是内容能否引发他人共鸣、能否建立持久的社交关系。

与其花费精力在“刷赞”上,不如回归内容创作的本质:一条真诚的日常分享、一次对朋友动态的认真评论、一次对优质内容的转发推荐,这些真实的互动远比虚假的点赞数据更能积累社交资本。例如,用户B坚持在QQ空间分享原创摄影作品,虽然每条说说的点赞数不多,但通过与好友在评论区深入交流、组建摄影兴趣社群,反而积累了更稳固的社交关系与个人品牌。这种“慢社交”虽然无法带来即时的数据满足,却能构建更健康、更持久的社交生态。

在线刷QQ空间说说点赞,或许能在短期内满足虚荣心,但从长远来看,它是一条违背社交本质、损害账号安全、破坏生态平衡的“歧路”。社交的核心永远是“人”与“人”的连接,而非数字的堆砌。与其沉迷于虚假的“点赞繁荣”,不如将精力投入到内容创作与真实互动中——毕竟,那些真正为你点赞的人,看重的从来不是冰冷的数字,而是你字里行间的真诚与温度。