在线刷圈圈赞软件作为一种社交辅助工具,近年来在个人用户与商家群体中悄然兴起,其核心价值在于通过技术手段批量完成社交平台互动,从而快速提升内容曝光度与账号活跃度。这类软件的功能设计、使用路径及衍生影响,实则折射出当代社交生态中“效率”与“真实”的深层博弈,值得从技术逻辑、实践操作与社会价值三个维度展开剖析。

功能解析:从“基础互动”到“智能模拟”的技术迭代

在线刷圈圈赞软件的功能已远超早期“一键点赞”的单一模式,形成了一套覆盖“发布-互动-分析”全链路的工具体系。基础功能层面,其核心是批量完成点赞、评论、转发等互动动作,支持自定义互动数量、时间间隔及内容模板,例如可设置“每10分钟评论一次,评论内容含3个表情+2个关键词”,模拟真实用户的碎片化互动习惯。进阶功能则聚焦多平台适配,目前主流软件已兼容微信朋友圈、微博、抖音、小红书等主流社交平台,通过不同平台的API接口或模拟操作逻辑,实现跨平台账号统一管理。更具技术含量的是“智能模拟”功能:部分软件引入了机器学习算法,通过分析目标用户的社交习惯(如活跃时段、常用话题、互动偏好),生成更具个性化的互动内容,例如针对美食博主评论“这家店的提拉米苏看起来太绝了!上次去排队两小时还没吃到”,而非千篇一律的“赞”。此外,防检测机制成为关键竞争点,通过随机IP切换、模拟人工滑动轨迹、规避平台敏感词库等方式,降低账号被判定为“机器行为”的风险,部分高端软件甚至支持“真人众包”模式,即通过真人用户完成任务,进一步规避技术封禁。

使用方法:从“需求驱动”到“风险规避”的实践路径

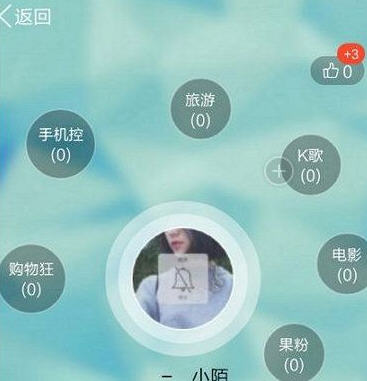

用户对在线刷圈圈赞软件的使用,本质是“社交需求”与“技术门槛”平衡后的选择。个人用户多出于“形象管理”需求,例如职场新人希望通过朋友圈高互动内容塑造“社交达人”人设,或是自媒体创作者通过初始流量积累触发平台算法推荐。其使用方法通常分为三步:首先是账号绑定,用户需登录软件并授权目标社交平台账号,部分软件会要求绑定手机号以接收验证码,完成“账号-设备-IP”的三重绑定;其次是任务配置,用户需设定互动目标(如“给100个好友朋友圈点赞”“给5条抖音视频评论”)、执行规则(如“每日9:00-22:00分批完成”“评论内容随机选择预设话术”),高级用户还可设置“互动优先级”(如优先互动点赞数高的内容,以获取更多回赞);最后是启动监控,软件自动执行任务后,用户可通过后台查看进度报告,包括完成数量、互动内容截图及账号安全状态。商家用户的使用逻辑则更侧重“转化效率”,例如电商商家通过刷圈圈赞软件为新品预热,发布“限时优惠”动态后批量引导好友点赞评论,制造“热门商品”假象吸引用户下单,部分软件甚至支持“定向刷量”,即针对特定标签(如“25-30岁女性”“美妆爱好者”)的用户进行精准互动。但值得注意的是,使用过程中需规避平台规则风险,例如避免短时间内高频互动、不使用违规关键词(如“刷赞”“代挂”等),部分软件会内置“风险预警”功能,当检测到平台风控加强时自动暂停任务,提醒用户“冷却”后再操作。

潜在影响:从“效率幻觉”到“生态失衡”的深层隐忧

在线刷圈圈赞软件的普及,短期内满足了用户对“社交捷径”的渴望,却长期可能引发社交生态的系统性风险。对个人用户而言,其最大的诱惑是“低成本获取社交认同”,但这种“虚假繁荣”实则透支了真实社交价值——当朋友圈点赞数成为衡量人际关系亲疏的标准,用户可能陷入“数据焦虑”,为维持高互动量持续依赖软件,最终导致线上互动与线下情感脱节。更严峻的是数据安全风险,部分软件在绑定账号时会获取用户通讯录、聊天记录等敏感信息,存在信息泄露甚至被用于电信诈骗的风险。对平台生态而言,刷圈圈赞软件直接破坏了“优质内容自然传播”的机制,当虚假流量充斥平台,算法推荐系统可能将低质但高互动的内容误判为优质内容,挤压优质创作者的生存空间,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。例如,某美妆博主曾因真实互动量远低于同行,导致平台减少其内容曝光,最终不得不购买刷赞服务以“维持数据体面”,这种“数据军备竞赛”正在扭曲内容创作的本质。从社会价值维度看,此类软件的泛滥助长了“流量至上”的浮躁风气,削弱了社交平台作为“情感连接工具”的核心功能,当点赞、评论沦为可量化的“数字游戏”,人与人之间的真诚互动正在被冰冷的“数据指标”异化。

归根结底,在线刷圈圈赞软件的兴起是社交数字化进程中效率与真实的矛盾产物,其功能设计的迭代、使用方法的简化,本质上反映了用户对社交认同的焦虑与平台流量分配机制的缺陷。但真正的社交价值,永远建立在真实情感与优质内容的基础上,而非冰冷的数字堆砌。对于用户而言,理性看待社交数据,回归“内容为王”的本质,才是应对“刷圈圈赞”生态的长远之道;对于平台与行业而言,唯有通过技术手段强化流量真实性监管、建立优质内容保护机制,才能避免社交生态陷入“虚假繁荣”的陷阱。毕竟,社交的本质是连接,而非竞赛。