在微信朋友圈上如何高效刷出更多赞,增加互动?这不仅是普通用户的社交困惑,更是内容创作者、微商、职场人等群体构建社交资产的核心命题。朋友圈作为微信生态的“第一社交场”,其互动数据早已超越简单的“数字游戏”,而是个人影响力、内容价值与社交关系的综合体现。然而,多数人陷入“刷屏求赞”“内容同质化”的误区,却不知高效互动的本质,是建立在用户心理洞察、内容价值供给与平台规则适配之上的系统性工程。

一、朋友圈互动的核心价值:从“社交货币”到“信任资产”

点赞与评论,本质上是用户对内容的“价值投票”。在微信生态中,这种投票具有双重价值:社交货币属性与信任资产属性。前者指点赞行为能帮助用户完成“社交表达”——比如点赞朋友的高光时刻,是对其身份认同的传递;后者则指向商业场景,如微商的产品笔记获赞越多,越容易触发潜在客户的信任阈值。数据显示,朋友圈互动率高的用户,其好友添加通过率提升40%,内容转发转化率提升35%,这印证了“互动即资产”的逻辑。但需明确:高赞≠高质量互动,真正的互动是“评论-回复”的闭环,是用户愿意投入时间参与讨论,而非机械点击“👍”。

二、当前朋友圈互动的三大认知误区

多数人试图通过“增加发布频率”“堆砌表情包”“诱导点赞”等方式提升互动,却陷入低效陷阱。究其根源,是对互动本质的误解。

误区一:把“朋友圈当广告牌”。频繁发产品链接、招商信息,会透支好友耐心。微信算法对“硬广内容”的天然限流,导致即使发布10条,互动量可能不如1条有价值的内容。

误区二:“内容同质化严重”。比如“天天晒三餐”“打卡网红地”,缺乏个人视角与独特价值,用户视觉疲劳后直接划走。

误区三:“单向输出,不回应互动”。朋友圈是双向社交场,若对好友的评论、提问长期不回复,会降低用户参与意愿——就像“对牛弹琴”,再好的内容也难引发共鸣。

三、高效互动的四大核心策略:从“内容生产”到“关系激活”

要在朋友圈实现高效互动,需构建“内容-发布-互动-运营”的闭环,而非单点突破。

1. 内容创作:用“差异化价值”替代“信息堆砌”

用户刷朋友圈时,本质是在筛选“对自己有用的内容”。因此,内容需具备“三性”:实用性(如职场干货、生活技巧)、情绪共鸣性(如戳中痛点的观点、温暖的故事)、稀缺性(如独家经历、小众见解)。

例如,同样是“旅行分享”,普通用户可能只发九宫格美图,而高效互动者会结合“避坑攻略+个人感悟+互动提问”:“在冰岛追极光时,差点因错误装备错过最佳时机(附装备清单),你们旅行中踩过哪些‘专业坑’?评论区聊聊~”——既有实用信息,又引发用户分享欲,评论量自然提升。

关键点:避免“纯展示”,植入“可参与”的钩子,比如开放式提问、投票(微信朋友圈功能)、争议性观点(需谨慎,避免引战)。

2. 发布时机:匹配用户“行为路径”与“注意力节奏”

朋友圈的曝光效率,极大程度取决于发布时机。需结合好友的“活跃时段”与“场景需求”:

- 职场人群:工作日8:00-9:00(通勤时间)、12:00-13:30(午休)、18:00-19:30(下班后),这些时段碎片化时间多,用户刷朋友圈频率高;

- 学生/宝妈群体:周末10:00-12:00、15:00-17:00,休闲时段更易深度互动;

- 特殊场景:节假日、热点事件发生时(如春晚、世界杯),结合热点发布内容(如“今年春晚你们最喜欢哪个节目?我投《XX》一票~”),能借势提升曝光。

技巧:可通过微信“朋友权限”查看好友的“最近互动时间”(部分版本功能),或长期观察自己内容的互动高峰,优化发布节奏。

3. 互动引导:从“被动接收”到“主动参与”

优质内容是“引子”,主动引导才是互动的催化剂。需注意三点:

一是及时回应:对好友的评论,尽量在2小时内回复(微信“强关系链”特性下,及时回复能提升好友参与感);对复杂问题,可延伸讨论(如好友问“这个攻略适合带娃吗?”,回复“适合!我去年带5岁儿子去过,附上他的游玩瞬间,有具体问题随时问我~”)。

二是“双向互动”:主动给好友的内容点赞、评论,尤其是“点赞+具体评论”(如“这张照片的光线绝了!是在XX拍的吗?”),而非简单的“赞”。微信算法对“双向互动行为”的权重更高,会提升你内容的曝光优先级。

三是“制造话题延续”:在评论区抛出新的讨论点,比如你发“职场新人如何快速适应”,评论中有人问“和领导沟通要注意什么?”,可回复“这个问题太棒了!我下周专门写一篇笔记详细说,评论区扣‘1’的宝子们,优先发给你们~”——将单次互动转化为长期关注。

4. 用户分层:针对不同关系“定制化运营”

朋友圈好友并非“同质化群体”,需根据亲疏远近、需求差异分层运营:

- 强关系圈(家人、挚友):可分享生活琐事、情绪价值,互动重点在“情感连接”,如“今天加班到十点,回家看到妈妈留的热汤,瞬间破防了~你们有没有过这种瞬间?”;

- 弱关系圈(同事、泛好友):侧重“专业价值”,如行业干货、实用工具,避免过度暴露隐私;

- 潜在客户圈(微商、内容创作者):需“价值前置”,先分享免费干货(如“3个技巧帮你判断护肤品是否适合自己”),再自然植入产品,建立“专业-信任-转化”路径。

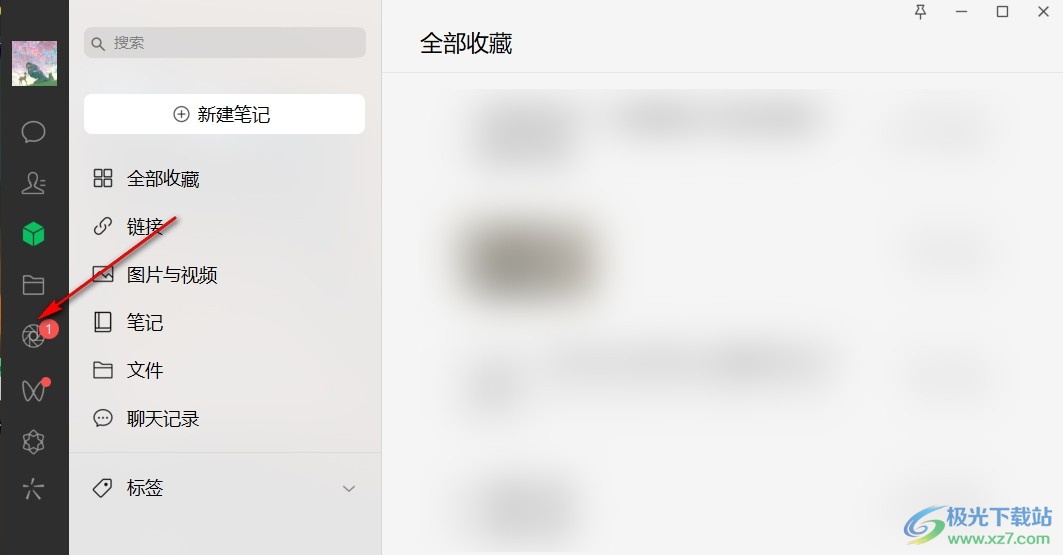

工具辅助:微信“好友分组”功能(需手动设置),不同分组发布差异化内容,避免“给同事看家庭矛盾”的尴尬,也提升内容精准触达率。

四、平台规则与趋势:在合规框架内“借势而为”

微信算法持续迭代,朋友圈互动需紧跟平台规则,避免“违规踩坑”。

一是重视“有效互动”权重:微信近年更看重“评论-回复”“转发-讨论”等深度互动,而非单纯点赞。因此,与其花心思“求赞”,不如引导好友评论(如“评论区说说你的看法,挨个回复~”)。

二是视频化内容红利:短视频、直播等内容形式在朋友圈的曝光优先级提升,尤其是15-60秒的“干货短视频”(如“30秒教你搞定PPT排版”),比图文更易引发互动。

三是隐私设置与互动平衡:部分用户设置“仅三天可见”,会大幅降低互动机会。建议开放“近半年可见”,既保护隐私,又给好友足够时间了解你的内容;若设置“部分可见”,需确保分组准确,避免“该看到的人看不到”。

五、长期主义:互动的本质是“价值交换”

朋友圈的高效互动,无法通过“技巧速成”实现,其底层逻辑是“价值交换”——你持续提供情绪价值、信息价值或实用价值,用户才会主动点赞、评论、转发。

反常识提醒:过度追求“赞数”可能适得其反。比如频繁发“求赞”“求投票”的内容,会被好友视为“社交绑架”,反而降低好感度。真正的高互动者,往往是“朋友圈里的发光体”:他们分享的内容有温度、有观点,回应互动有诚意,久而久之,形成“自动吸引流量”的良性循环。

从“刷存在感”到“建影响力”,朋友圈互动的进阶之路,本质是个人社交能力的修炼。与其纠结“如何刷出更多赞”,不如思考“我能为好友提供什么价值”。当你成为朋友圈里的“内容创作者”“话题发起者”“情感连接者”,高互动量只是水到渠成的结果。记住:最好的互动,是让每一次点赞都成为“我懂你”的默契,让每一条评论都成为“我想和你聊聊”的邀请。