在社交平台的内容生态中,点赞作为最基础的互动行为,既是内容传播的“助推器”,也是用户社交表达的低成本方式。对于许多活跃用户而言,“在线刷说说赞三十个”并非简单的数字游戏,而是涉及内容曝光、社交形象、账号活跃度等多重需求的复合型诉求。要实现这一目标,需从需求本质、技术路径、风险规避到合规替代等多个维度系统拆解,而非依赖单一工具或投机手段。

一、需求场景:为什么是“三十个赞”?

“在线刷说说赞三十个”这一具体数字背后,藏着明确的社交心理与平台逻辑。从社交心理学角度看,30个赞是多数用户感知“内容被认可”的临界点——低于10个赞可能显得“冷清”,50个以上又需要较强传播基础,而30个既能传递“受欢迎”的信号,又避免过度夸张。从平台算法层面看,部分社交平台会将“点赞量处于20-50区间”的内容纳入“潜力推荐池”,这意味着30个赞可能触发二次流量分发,形成“小爆款”的起点。

此外,不同场景对点赞量有差异化需求:新账号需要初始点赞积累“社交信用”,避免内容沉没;品牌账号通过30个赞的“基础盘”吸引自然互动;普通用户则可能为特定动态(如生日、纪念日)营造“被关注”的氛围。这些共同构成了“在线刷说说赞三十个”的核心需求基础。

二、实现路径:从“人工操作”到“工具辅助”的合理边界

要实现“在线刷说说赞三十个”,需根据自身需求选择合规且高效的路径,而非盲目追求“快速见效”。

1. 低成本方案:亲友互助与社群交换

最基础的方式是通过社交圈层实现“自然刷赞”。例如,在亲友群、兴趣社群发起“点赞互助”活动,约定为彼此动态点赞,既真实又能建立互动信任。这种方式的优势在于点赞数据“干净”——用户画像、互动轨迹符合平台正常逻辑,不会触发风控机制。但缺点也很明显:依赖社交关系网,难以快速响应,且无法大规模复制。

2. 效率方案:第三方工具的“有限介入”

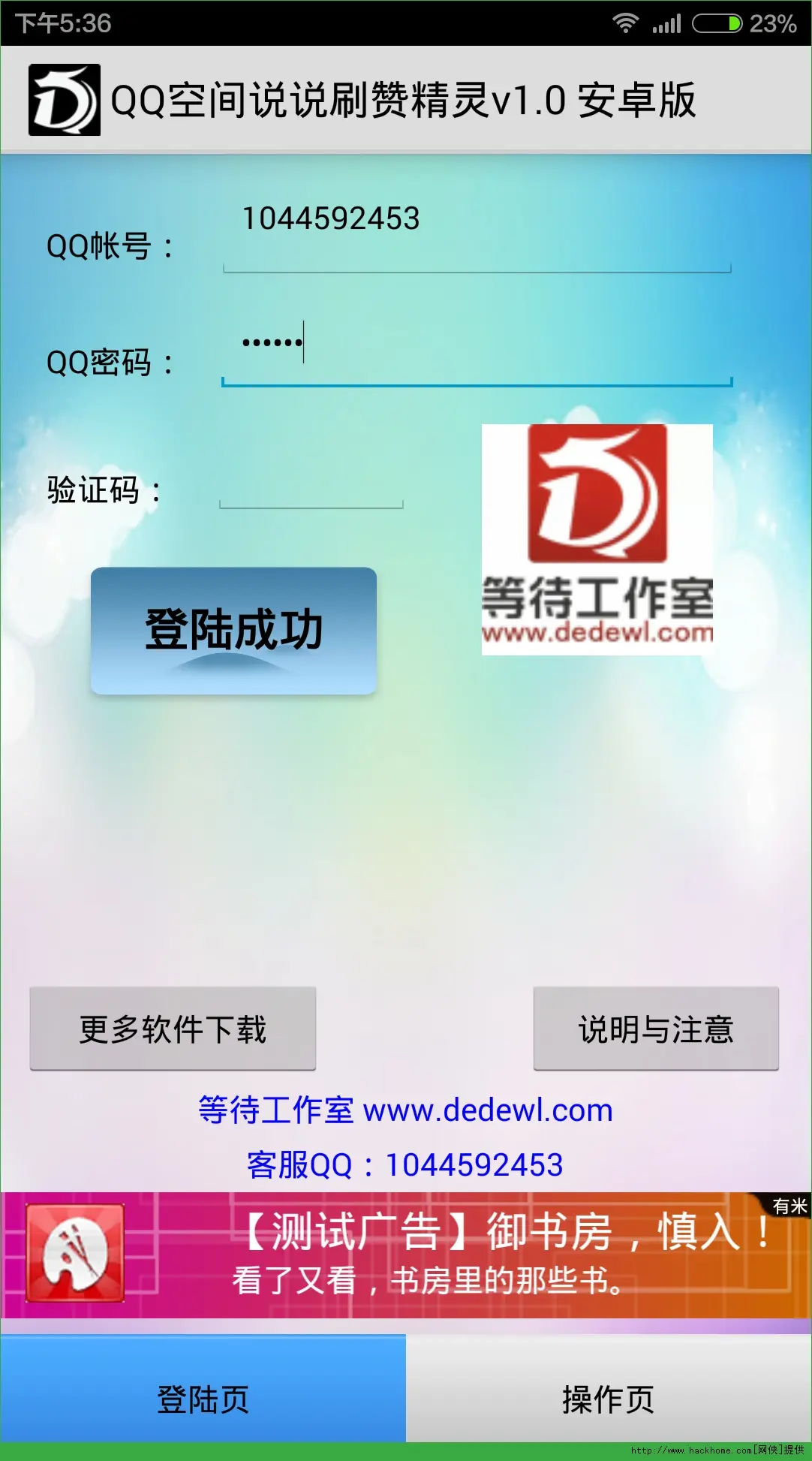

部分用户会选择第三方“点赞工具”辅助实现“在线刷说说赞三十个”,但需严格甄别工具性质。合规的工具通常基于“任务互点”模式:用户完成他人的点赞任务,积累积分后兑换自己动态的点赞。这类工具的优势在于操作便捷、速度较快,且点赞来自真实用户。但风险在于:若平台检测到“任务流量”异常(如短时间内集中点赞),仍可能被判定为“非自然互动”,导致内容降权或账号限流。

3. 风险方案:黑产刷赞的“不可碰红线”

需明确的是,通过“机器刷赞”“水军刷赞”等黑产手段实现“在线刷说说赞三十个”是绝对不可取的。这类操作通常通过模拟器、虚拟号批量点赞,数据特征明显(如账号无头像、无动态、IP异常),一旦被平台识别,轻则删除点赞数据、限流功能,重则永久封禁账号。更重要的是,黑产刷赞破坏了社交平台的信任机制,最终损害的是所有用户的体验。

三、风险规避:为什么“刷赞”可能得不偿失?

即便选择看似合规的方式,“在线刷说说赞三十个”仍需警惕潜在风险。从平台规则看,主流社交平台均禁止“非自然互动”,对异常点赞行为有完善的监测系统——例如,同一IP短时间内为多个动态点赞、账号无历史互动却突然集中点赞等,都可能触发人工审核。

从用户体验看,过度依赖刷赞会陷入“数据泡沫”:当用户发现点赞量与实际评论、转发量不匹配时,会降低对账号的信任度;对内容创作者而言,虚假点赞会掩盖真实反馈,导致内容创作方向偏离用户需求。从长期价值看,社交平台的核心是“真实连接”,任何试图通过捷径获取的“虚假繁荣”,终将在算法迭代和用户觉醒前崩塌。

四、合规替代:用“内容价值”替代“数据焦虑”

与其纠结“如何在线刷说说赞三十个”,不如通过提升内容质量与互动策略,让30个赞成为“自然结果”。

1. 内容精准定位:让“被看见”成为点赞的前提

发布“说说”前,需明确目标受众:是分享生活片段,还是传递专业观点?前者可通过“场景化表达”(如“加班后的夜宵,治愈一天的疲惫”)引发共鸣,后者则需“干货输出”(如“三个提升工作效率的小技巧”)。精准的内容定位能吸引目标用户主动点赞,而非依赖外部干预。

2. 互动设计引导:用“提问”或“福利”降低点赞门槛

在“说说”中设置互动钩子,如“你最近最治愈的一件事是什么?评论区告诉我,抽3人送奶茶券”,既能提升评论量,也能间接带动点赞——参与互动的用户更可能为内容点赞。此外,利用“限时福利”(如“点赞满30个,更新后续故事”)也能激发用户的“助推意愿”,但需确保承诺兑现,避免失信。

3. 账号长期运营:让“点赞”成为“信任”的副产品

社交账号的价值在于“人设”与“信任感”。定期发布高质量内容、积极回复评论、参与社群话题,能积累忠实粉丝。当粉丝认可你的内容风格时,“点赞”会成为下意识的互动行为——此时,“在线刷说说赞三十个”的需求自然会消失,取而代之的是“如何让更多真实用户为我的内容点赞”。

结语

“在线刷说说赞三十个”的实现,本质是社交需求与平台规则的博弈。在真实、健康的内容生态下,任何试图绕过规则获取数据的手段,都可能是“饮鸩止渴”。与其追求30个点赞的数字,不如回归社交的本质:通过真诚的内容表达与互动连接,让每一次点赞都成为“被需要”的证明。毕竟,社交平台的价值,从来不是由点赞堆砌的数字,而是由真实互动编织的关系网络。