夜夕宝宝刷赞行为是否真实可信?这一问题直指社交媒体营销的核心矛盾:虚假数据能否转化为真实影响力。在数字时代,刷赞行为已成为部分网红和账号提升曝光的捷径,但夜夕宝宝的案例尤为典型,其刷赞操作表面上看似数据亮眼,实则暗藏重重隐患。刷赞行为看似提升数据,实则埋下信任危机的种子,本文将从概念解析、真实性剖析、价值局限、应用挑战及未来趋势五个维度,深入探讨这一现象的不可持续性,揭示其与真实营销的本质背离。

刷赞行为,即通过购买点赞、机器人互动等非自然手段,人为提升社交媒体内容的互动数据。夜夕宝宝作为新兴网红账号,其刷赞操作在业内并不罕见——平台充斥着各类“刷赞服务”,价格低廉且操作便捷,短时间内即可让帖子点赞数飙升。这种行为的核心逻辑在于利用人类心理:高点赞数往往被潜意识解读为“受欢迎”,从而吸引更多真实用户参与。然而,夜夕宝宝的刷赞行为本质上是一种数据造假,其“真实可信”性仅停留在表面数字层面。社交媒体算法已进化至能识别异常波动,一旦检测到非自然增长,账号权重可能被下调,甚至面临封禁风险。夜夕宝宝的案例中,刷赞虽能制造短期繁荣,却无法掩盖其内容质量的短板,这种虚假繁荣如同沙滩城堡,看似壮观,却经不起真实用户的审视。

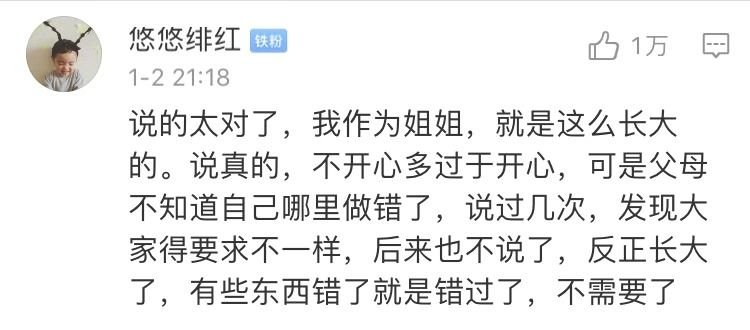

夜夕宝宝刷赞行为的真实性,需从短期效果和长期风险双重维度评估。短期内,刷赞确实能带来流量红利——例如,一条帖子点赞数从百跃升至千,可能触发平台推荐算法,推至更多用户视野,从而提升品牌曝光和商业转化。夜夕宝宝若借此机会推广产品,短期内或能实现销售增长。但真实性在此处仅是幻觉,数据背后缺乏真实用户共鸣。用户一旦识破点赞造假,信任感崩塌,不仅会取消关注,还可能引发负面口碑传播。长期来看,夜夕宝宝的刷赞行为面临三重不可信风险:一是平台反制机制日益完善,如微信、抖音等平台已部署AI检测系统,刷赞账号易被限流;二是用户觉醒,现代消费者对虚假互动的容忍度降低,真实口碑成为决策核心;三是法律风险,中国《互联网信息服务管理办法》明确禁止数据造假,夜夕宝宝若大规模刷赞,可能面临行政处罚。因此,其行为看似可信,实则建立在流沙之上,任何风吹草动都可能引发崩塌。

刷赞行为的价值与局限性,在夜夕宝宝的案例中形成鲜明对比。价值方面,刷赞能以低成本快速测试市场反应,尤其对新兴账号而言,可帮助夜夕宝宝在竞争激烈的社交媒体中快速建立“存在感”。例如,通过刷赞营造高人气,吸引品牌合作,实现商业变现。这种“捷径”在数字营销中一度被视为高效策略,尤其适合预算有限的个人或小团队。然而,局限性同样突出:刷赞无法提升内容质量,夜夕宝宝若依赖虚假数据,可能忽视内容创新,陷入“数据依赖陷阱”。更关键的是,刷赞行为稀释了真实互动的价值——当点赞数充斥水分,真实用户的评论、分享等深度互动被稀释,反而削弱了账号的长期粘性。夜夕宝宝的刷赞行为看似提升价值,实则牺牲了可持续性,其“可信度”仅限于短期数据游戏,无法转化为持久的品牌忠诚。

在应用层面,夜夕宝宝刷赞行为面临的挑战,反映了数字营销的深层困境。应用场景上,刷赞常被用于新品推广、活动预热等环节,夜夕宝宝或借此测试产品接受度。但挑战无处不在:首先,技术挑战,平台算法持续升级,如微博的“清朗行动”实时打击虚假数据,夜夕宝宝的刷赞操作需不断更新手段,成本高昂;其次,道德挑战,刷赞行为违背诚信原则,与社会主义核心价值观倡导的“真实、诚信”相悖,夜夕宝宝若持续此举,可能损害公众形象;最后,竞争挑战,真实优质内容创作者崛起,夜夕宝宝若沉迷刷赞,将在内容比拼中处于劣势。例如,某同类账号因专注原创内容,虽无刷赞,却因真实互动赢得用户信任,实现自然增长。夜夕宝宝的应用实践证明,刷赞行为虽看似可行,实则如走钢丝,稍有不慎即坠深渊。

未来趋势中,夜夕宝宝刷赞行为的不可信性将愈发凸显。社交媒体平台正朝“真实化”方向发展,如抖音推出“真实互动指数”,点赞、评论权重向真实用户倾斜。夜夕宝宝的刷赞行为若不及时转型,将面临算法淘汰风险——平台更青睐能引发深度讨论的内容,而非单纯数据堆砌。同时,用户教育普及,年轻一代对虚假数据的敏感度提高,夜夕宝宝的刷赞操作易被揭露,引发信任崩塌。真实互动已成为数字营销的黄金标准,夜夕宝宝唯有放弃刷赞捷径,转向内容创新和用户参与,才能在趋势中立足。例如,通过直播互动、UGC内容征集等真实方式,构建可持续影响力。

夜夕宝宝刷赞行为是否真实可信?答案已清晰可见:短期数据看似可信,长期却不可持续。这种行为不仅违背营销伦理,更在现实世界中埋下信任崩塌的种子。夜夕宝宝应从中汲取教训,将资源投入内容质量提升和真实用户互动——唯有如此,才能在社交媒体的浪潮中行稳致远,实现真正的可信与繁荣。