在社交电商的生态中,“好友刷单”早已不是新鲜事,但“刷到不点赞就取单”这一矛盾行为,却折射出比表面任务更复杂的用户心理与行业逻辑。当“好友”关系被纳入商业链条,点赞这一看似简单的互动行为,为何会成为用户选择“取单”(取消订单)的临界点?这背后不仅是个人选择,更是社交电商信任机制、任务设计与用户行为动机的深层博弈。

“好友”关系的异化:从情感连接到任务工具

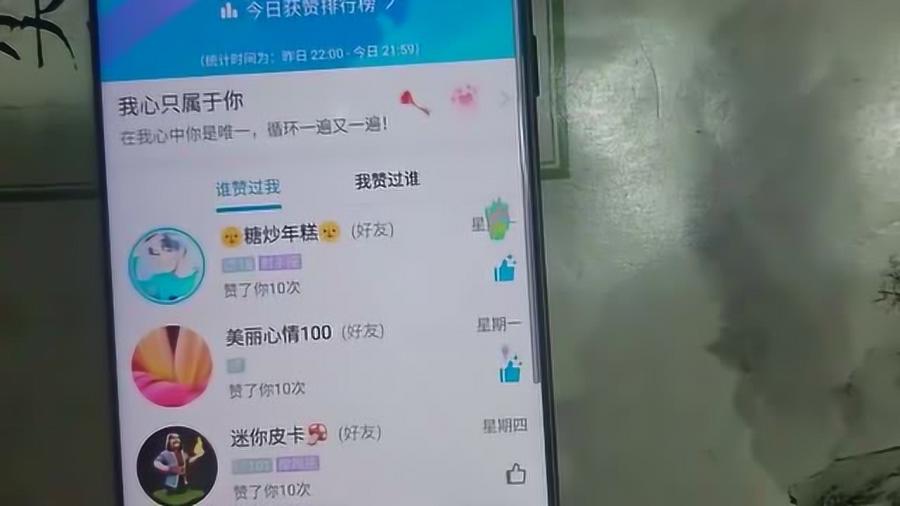

社交电商的核心逻辑之一,是利用熟人社交的信任背书降低消费决策成本。但在实际运营中,“好友”往往被异化为“任务节点”——用户通过添加好友、群聊等方式积累“任务资源”,而“好友”则沦为完成刷单指标的“工具人”。这种异化直接导致点赞行为的失真:当用户意识到“好友”并非基于真实情感连接,而是任务链条中的一环时,点赞便失去了“真实反馈”的意义,沦为不得不完成的“任务指标”。此时,“点赞”不再是“我认可这个商品”,而是“我需要完成这个任务”,这种认知偏差让用户对点赞行为产生抵触——既然是任务,为何要多此一举?直接取单反而更高效。

点赞行为的成本收益失衡:隐性成本被忽视

平台在设计刷单任务时,往往只强调“点赞”的显性收益(如完成订单、获得佣金),却忽略了用户的隐性成本。点赞看似只需“手指一点”,实则包含多个环节:打开商品页、浏览详情(哪怕只是假装)、点击点赞按钮、截图上传,甚至可能需要配合评论等附加动作。对于高频刷单用户而言,这些步骤的重复执行会产生“时间成本焦虑”。尤其当商品本身吸引力不足(如价格虚高、描述夸大),用户会认为“为劣质商品点赞”不仅浪费精力,还可能损害自身社交形象(好友看到点赞内容可能产生质疑)。此时,“不点赞直接取单”成为理性选择:佣金与时间成本的权衡中,点赞的“额外成本”让用户选择放弃。

信任危机:对平台规则与刷单机制的隐性反抗

更深层的动机,在于用户对社交电商刷单机制的信任危机。许多平台在刷单任务中设置了“点赞率”“互动率”等考核指标,但部分用户发现,即使完成点赞,也可能因“刷单痕迹过重”(如账号异常、浏览时长不达标)而被判定为无效,最终无法获得佣金。这种“规则不透明”让用户产生“点赞无用”的认知——既然点赞结果不可控,不如不做。此外,部分平台在用户完成订单后,以“违规操作”为由拒绝结算佣金,导致用户对平台产生抵触情绪,用“取单”作为消极反抗:既然平台不信任我,我何必配合点赞?

商品价值的缺失:点赞无法弥补的体验落差

点赞行为本质是对商品价值的“认可背书”,但当商品本身存在质量差、货不对板、虚假宣传等问题时,用户即使为了佣金完成订单,也拒绝用点赞为劣质商品“站台”。社交电商的“好友”场景具有公开性——点赞内容会出现在好友动态中,用户担心因“点赞劣质商品”损害自身社交信誉。此时,“取单”成为用户的自我保护机制:通过取消订单,避免点赞行为带来的社交风险。这种情况下,“不点赞取单”并非任务难度问题,而是用户对商品价值的否定,以及对“好友社交圈”声誉的维护。

平台规则的矛盾:任务设计与用户行为的错位

社交电商平台在规则设计上存在根本矛盾:一方面要求用户“真实互动”,另一方面又依赖“刷单”提升数据指标。这种矛盾导致用户陷入两难:若“真实点赞”,可能因互动数据异常被平台判定为刷单;若“虚假点赞”,又违背自身意愿。部分平台为追求“高互动率”,强制要求用户点赞才能完成订单,却忽视了用户对商品的真实评价意愿。当用户发现“点赞”是“取单”的必要条件,但商品本身不值得点赞时,选择“取单”成为唯一出路——这种规则设计的错位,让点赞从“互动行为”异化为“任务门槛”,最终导致用户流失。

重构信任:社交电商的破局关键

“好友刷到不点赞就取单”的现象,本质是社交电商信任机制崩坏的表现。要解决这一问题,平台需从三个层面重构逻辑:其一,弱化“任务指标”,强化“真实互动”——通过优质商品和服务吸引用户自发点赞,而非强制要求;其二,优化规则透明度,明确刷单标准与结算条件,减少用户对“平台套路”的疑虑;其三,重建“好友”关系价值,从“任务工具”回归“情感连接”,让用户在真实社交场景中完成消费决策。唯有如此,“点赞”才能回归其本真意义,成为连接用户与商品的信任桥梁,而非引发取单的导火索。

社交电商的终极命题,始终是“信任”二字。当“好友”关系被过度商业化,点赞行为被异化为任务指标,用户用“取单”投票,实则是用脚投票——拒绝虚假互动,拒绝低质商品,拒绝信任崩塌。平台若不能正视这一信号,继续沉迷于“刷单数据”的虚假繁荣,最终只会失去用户的最后一丝耐心。唯有回归商业本质,以真实价值换取真实互动,才能让“好友”与“点赞”重新成为社交电商的基石。