在快手平台的生态里,“刷赞互赞”早已不是新鲜事,打开任意一条短视频,评论区总能看到“互赞回关”“刷赞的来”之类的留言,而“大家为什么喜欢在快手刷赞互赞”这个问题,背后实则藏着社交需求、平台逻辑与心理机制的多重交织。这种看似简单的互动行为,本质上是数字时代个体寻求连接、认同与生存策略的集中体现,它既是对平台规则的适应,也是对情感空白的填补。

快手的“老铁文化”从诞生之初就带着强烈的社群属性,用户之间更像是现实社交的延伸——点赞不仅是内容的认可,更是“关系”的确认。在下沉市场为主的用户群体中,“被看见”的需求远比一线城市用户更为迫切。当一条视频获得点赞,创作者会感受到“有人在关注我”,而点赞者则通过“给面子”的动作维系着与对方的情谊。这种“礼尚往来”的互赞逻辑,本质上是中国传统“人情社会”在数字空间的投射:你给我点个赞,我还你个关注,一来二去,原本陌生的用户就在点赞的循环中建立了弱连接。对于普通用户而言,这种低成本的互动远比深度评论更容易操作,尤其是在快节奏的生活中,谁都有可能成为“点赞党”,而互赞则让这种单方面的行为变成了双向的“情感交换”,满足了人们对“被回应”的基本渴望。

平台算法则是推动刷赞互赞现象的隐形推手。快手的推荐机制虽以“老铁推荐”和内容兴趣为核心,但互动数据始终是衡量内容热度的关键指标——点赞量、完播率、评论数共同构成了内容的“流量密码”。一条视频的初始点赞量越高,就越容易被算法判定为优质内容,从而推送给更多用户。这种“马太效应”让早期数据积累变得至关重要,尤其是对于刚起步的创作者而言,没有点赞就等于没有曝光,没有曝光就难以涨粉。于是,“刷赞”成了破局的最直接方式:通过互赞群、互赞软件或熟人互助,快速提升点赞数据,让算法“看到”自己的内容。而普通用户发现,自己的视频若没有几十个点赞,很容易石沉大海,互赞则成了“抱团取暖”的策略——你帮我点赞,我帮你涨粉,在算法的丛林里,个体通过互助获得了生存的微光。

从心理学角度看,刷赞互赞满足了人们对“即时反馈”的渴求。在现实生活中,努力付出往往需要漫长才能看到结果,但在快手世界里,一个点赞就能带来即时的成就感。当用户看到视频下方不断跳出的赞,大脑会分泌多巴胺,产生“被喜欢”的愉悦感。这种低成本、高回报的反馈机制,很容易让人上瘾:今天互赞了50个视频,明天就可能有100个赞回访,数字的增长成了自我价值的量化证明。尤其对于缺乏现实认同感的人群,比如留守儿童、全职妈妈、小镇青年,快手点赞成了他们获得外界认可的“窗口”。互赞行为则进一步强化了这种反馈——你给我点赞,我必然回赞,这种“有来有往”的确定性,消解了社交中的不确定性焦虑,让用户在虚拟世界里找到了“被需要”的安全感。

圈层文化的共生关系,让刷赞互赞在特定社群中成为“刚需”。快手上有无数垂直圈层:三农博主分享田间地头的日常,手艺人展示传统技艺,宝妈记录育儿生活……这些圈层内部,用户通过“同好”标签建立信任,而互赞则成了圈层互助的“通用语言”。比如一个种植草莓的农民,可能会加入“三农互赞群”,群里的人互相点赞草莓种植视频,既帮助对方获得流量,也让自己的内容被更多人看到。这种“抱团取暖”的模式,在信息过载的时代降低了被发现成本——与其在茫茫人海中寻找同好,不如在互赞群里“抱团取暖”。圈层内的互赞不仅是数据交换,更是情感认同:你懂我的辛苦,我赞你的坚持,点赞成了圈层文化的“情感载体”。

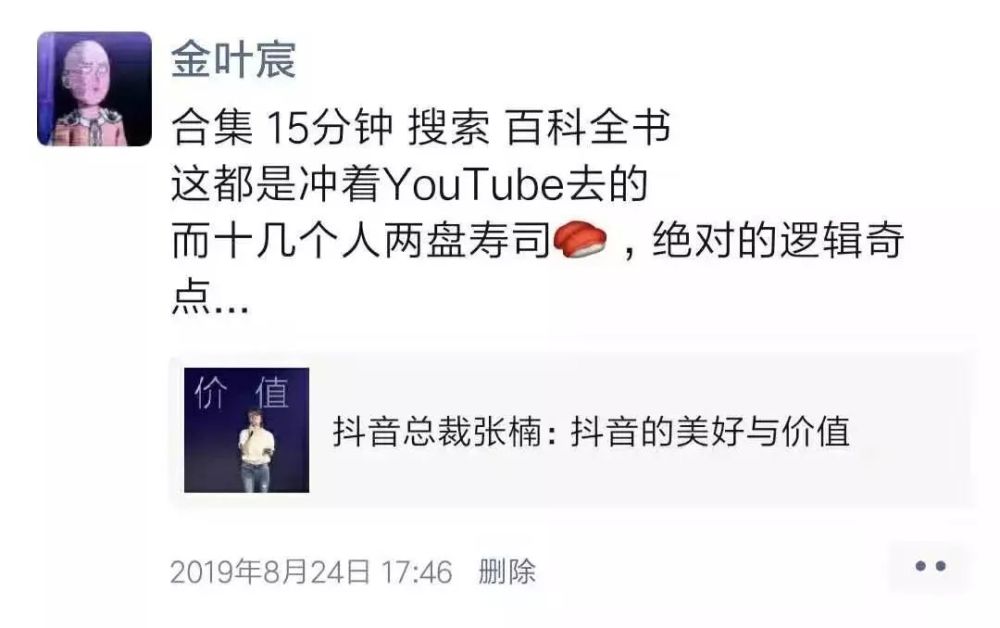

商业逻辑的渗透,则让刷赞互赞从个人行为演变为“流量生意”。对于快手上的创作者而言,点赞量是商业变现的“敲门砖”——广告主、品牌方在选择合作对象时,首先会看粉丝量、点赞量等基础数据。一个只有几十个赞的视频,很难让品牌方相信其影响力。于是,不少创作者在起步阶段会选择“刷赞”来包装账号,甚至出现了专门的“刷赞工作室”,提供“100个赞5元”“千赞套餐”等服务。而普通用户发现,自己的视频若没有足够点赞,不仅难以涨粉,更无法通过直播带货、广告分成等方式变现,互赞便成了“低成本试错”的策略。这种商业驱动的数据需求,让刷赞互赞逐渐形成了一条灰色产业链,也让普通用户在“数据竞赛”中不得不加入这场“点赞游戏”。

然而,当刷赞互赞成为常态,其背后的“虚假繁荣”也开始显现。一条视频有上千个赞,评论区却寥寥无几,这种“数据泡沫”不仅让平台生态变得浮躁,也让用户逐渐陷入“点赞焦虑”——为了不被落下,不得不加入互赞大军,哪怕内容本身并无价值。但不可否认,刷赞互赞的出现,本质上是个体在数字时代对连接与认可的主动回应。它既是平台规则下的生存智慧,也是人情社会的数字映射,更是普通人在虚拟世界里寻找存在感的微弱光芒。或许,真正的价值不在于点赞的数字,而在于那些通过真实互动建立的情感连接——当我们放下对数据的执念,回归内容本身,快手才能真正成为记录生活、传递温度的“老铁社区”。