在数字新闻时代,无限刷赞刷评论已从边缘化的灰色操作演变为影响信息传播生态的隐形推手。其运作机制并非简单的技术游戏,而是技术漏洞、平台逻辑与利益驱动共同编织的复杂网络,深刻重塑着新闻生产、传播与接收的全链条。要理解这一现象,需拆解其技术基础、利益链条及对新闻生态的深层侵蚀。

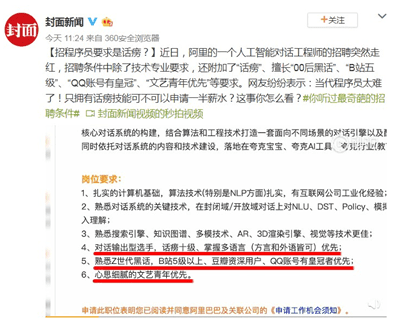

技术工具的普及为无限刷赞刷评论提供了底层支撑。早期刷量依赖人工点击,效率低下且易被平台识别,如今已全面转向自动化与智能化。脚本化工具可通过模拟真实用户行为轨迹,绕过平台的风控系统:例如,通过随机IP地址切换、模拟不同机型操作、控制点赞时间间隔(如每30秒一次),制造“自然增长”的假象;AI技术则进一步升级了造假精度,不仅能批量生成虚拟账号,还能根据新闻内容自动生成评论——时政新闻配“说出了老百姓的心声”,娱乐新闻配“太期待了”等模板化评论,甚至能结合热点关键词生成看似独立的观点,让数据注水更具迷惑性。部分高级工具甚至能接入社交媒体API接口,直接读取平台推荐算法的偏好参数,通过定向刷量“喂养”算法,让虚假互动获得更多自然流量推荐,形成“刷量-推荐-更多流量”的恶性循环。

平台算法的“流量至上”逻辑构成了无限刷赞刷评论的生存土壤。数字新闻平台的核心推荐机制高度依赖用户行为数据,点赞、评论、转发等互动指标被直接转化为内容的“热度值”与“权重值”。一篇新闻即便内容优质,若初期数据表现不佳,也可能因算法判定“缺乏传播价值”而被打入冷宫;相反,即使是低质内容,若通过刷量获得高互动,算法会误判其“受欢迎”,进而推送至更多用户视野。这种“数据崇拜”催生了逆向选择:新闻机构为争夺平台推荐资源,不得不加入刷量竞赛;而刷量服务商则精准捕捉这一需求,将“包月十万赞”“评论真人模拟”等作为标准化产品出售,形成从技术供给到需求消费的完整产业链。更值得注意的是,部分平台对虚假互动的审核存在滞后性——往往在刷量行为已造成大规模传播后才介入,此时虚假数据已对公众认知产生实质性影响。

利益驱动下的多方合谋加速了无限刷赞刷评论的规模化运作。在数字新闻生态中,流量变现是核心目标,而高互动数据是变现的“硬通货”。新闻机构通过刷量提升账号权重,能吸引更多广告合作,地方政府或企业也可能为“宣传效果”付费购买数据;自媒体博主依赖虚假数据打造“爆款人设”,进而接洽商业推广;甚至部分媒体从业者将刷量视为“行业潜规则”,认为“大家都这样,不刷就被淘汰”。这种集体无意识的逐利行为,让刷量从“个别违规”演变为“系统性操作”。更有甚者,刷量已形成跨平台协作:在A平台刷量的数据可导出为“传播报告”,用于B平台的广告报价;不同平台的刷量工具共享用户数据库,虚拟账号可跨平台复用,进一步降低了造假成本,放大了危害范围。

无限刷赞刷评论的泛滥正在解构数字新闻的价值根基。当新闻质量被流量数据绑架,深度调查、客观报道等优质内容因“数据表现不佳”被边缘化,而标题党、情绪化内容因更易刷量获得曝光,导致公众接收的信息质量持续下滑。虚假评论则制造“意见泡沫”——通过大量水军评论引导舆论走向,如刻意放大争议话题、攻击异见者,破坏理性的公共讨论空间。更严重的是,这种行为侵蚀新闻业的社会公信力:当读者发现新闻下的“高赞评论”多为机器生成,对新闻内容的信任度会直线下降,甚至对整个媒体行业产生怀疑。长此以往,数字新闻生态可能陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环:真实、专业的新闻生产者因无法参与数据造假而退出市场,最终只剩下依赖流量操纵的“信息加工厂”。

破解无限刷赞刷评论的运作迷局,需从技术、平台、行业三端协同发力。技术上,平台需升级AI审核模型,通过分析用户行为特征(如点击轨迹、评论语义连贯性)识别虚拟账号,建立“数据真实性校验-异常流量拦截-违规账号追责”的全链条机制;平台则需重构算法逻辑,将内容质量、信源权威性等非流量指标纳入推荐权重,减少对互动数据的单一依赖;行业层面,需建立新闻评价体系的“去流量化”改革,将社会影响力、公共价值贡献等作为核心考核标准,同时强化媒体从业者的职业伦理教育,让“真实”重新成为新闻业的不可动摇的底线。唯有如此,数字新闻时代才能摆脱流量数据的裹挟,回归传递真实、引导理性的本质使命。