在音乐社交场景中,QQ音乐评论区的“点赞数”已成为衡量内容影响力的重要标尺。一条高赞评论不仅是对听众表达的正向反馈,更是个人音乐品味与话语权的隐性背书。那么,如何为QQ音乐评论刷到更多赞?这绝非简单的运气使然,而是内容策略、用户心理与平台规则深度结合的系统工程。

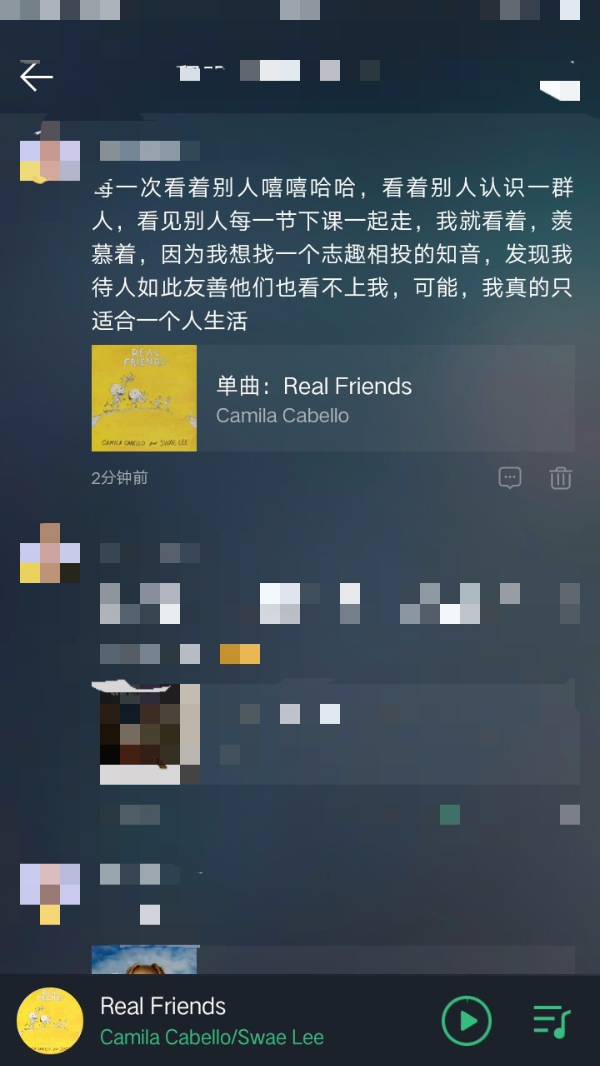

内容价值是获赞的底层逻辑。QQ音乐用户日均浏览评论时,本质上是在寻找三种价值——情感共鸣、知识补充或视角新颖。例如,针对周杰伦《最伟大的作品》这类经典歌曲,单纯夸“好听”几乎无法获赞,但若结合音乐史背景分析其中的古典音乐引用(如《月光奏鸣曲》的变奏),或分享歌曲与画家莫扎特创作生涯的隐喻关联,便能迅速从海量评论中脱颖而出。此外,故事化表达是情感共鸣的利器,如“第一次听这首歌是在高三晚自习,耳机里循环着前奏,窗外的蝉鸣突然和鼓点重合,现在每次听到都会想起那个夏天”,这种具象化的场景描写,能精准触发听众的集体记忆,让点赞成为情感投射的出口。

互动技巧是提升曝光的加速器。合理利用平台机制与评论区生态,能让优质评论被更多用户看见。首先是“时间窗口”选择,新歌上线后的24小时是评论黄金期,此时平台算法会优先推送新评论,用户互动意愿也最高;热门综艺带火歌曲时(如《歌手》竞演曲目),节目播出后的1-2小时内发布评论,能搭乘流量快车。其次是“评论链路”设计,在回复他人评论时,可通过“补充观点+提问互动”延长讨论链,例如针对“编曲很绝”的评论,回复“没错!特别是第二段加入的合成器音色,有种赛博朋克感,你觉得这段和《以父之名》的电子元素比哪个更有突破?——你的歌单里有没有类似风格的作品?”这样的回复既深化了讨论,又引导用户点击你的主页,形成“评论-互动-主页关注”的闭环。最后是“热评位置”争夺,在评论区前排评论时,可适当使用emoji分割段落(如🎵+核心观点+💡),提升视觉辨识度,但需避免过度堆砌符号,保持阅读流畅性。

用户心理洞察是引爆点赞的关键。当代年轻用户在评论区点赞,本质是在完成一次“自我表达”——通过点赞行为宣告“我与你有相同的审美”“我懂这个梗”。因此,评论中植入“圈层黑话”或精准捕捉小众偏好,能快速建立身份认同。例如,针对独立音乐人陈婧霏的《见字如面》,评论“这版live的气声处理太绝了,像在耳边念情书,懂的人自然懂👂”,其中“气声处理”“live版本”是音乐爱好者的专业术语,“懂的人自然懂”则构建了圈层归属感,极易引发同好共鸣。此外,稀缺性信息也能激发点赞欲,如“刚在工作室听到demo版,副歌原来还有一段和声,正式版为了适配流行度删减了,不过现在的版本更抓耳”,这种“内部消息”式的分享,让用户觉得获得了独家内容,自然愿意点赞以彰显自己的“信息优势”。

长期运营是从“单条爆款”到“账号IP”的沉淀。想要持续获得高赞,需将评论运营视为个人音乐IP的孵化过程。首先是定位垂直化,若擅长音乐制作,可专注“编曲解析”;若熟悉歌词文化,可深耕“意象隐喻”,例如针对五月天《突然好想你》,逐句拆解“秋刀鱼的滋味”与“猫跟你都想了解”的互文关系,形成独特的“歌词解读”标签。其次是内容系列化,例如每周推出“华语乐坛冷门神作盘点”“歌手改编版本对比”等系列评论,当用户形成“看音乐评论就找你”的认知后,单条评论的初始曝光和互动量会显著提升。最后是社群联动,在评论区主动引导用户加入歌单交流群,或通过“评论置顶+引导关注”将公域流量转化为私域用户,例如“想听更多小众电子乐的宝子,点我头像进歌单群,每天分享新歌资源🎵”,这种策略不仅能提升单条评论的互动数据,更能为后续内容积累稳定受众。

警惕“流量陷阱”与“规则红线”。部分用户试图通过“复制粘贴热门评论”“蹭无关热点”等方式快速获赞,但这类行为往往适得其反。QQ音乐算法已具备语义识别能力,对高度重复的评论会降低权重,甚至判定为垃圾信息;强行关联热点(如在抒情歌曲下讨论娱乐八卦)则可能引发用户反感,导致举报。更需注意的是“刷赞”等违规操作,平台通过AI监测+用户举报双机制,对异常点赞行为进行限流或封号,得不偿失。真正的可持续高赞,必须建立在“真实表达”与“专业价值”之上——即使是一条简短评论,若能提供哪怕0.1%的新视角,也比100条空泛的“好听”“棒”更有生命力。

归根结底,QQ音乐评论的获赞逻辑,本质是“价值交换”——你用专业度、真诚度或创造力为用户提供情绪价值或信息增量,用户则用点赞为你的话语权投票。在这个音乐社交日益精细化的时代,与其追求“刷赞”的短期数据,不如深耕“内容人设”的长期价值。当你的评论成为听众打开一首歌的“钥匙”,成为理解一位音乐人的“桥梁”,那些点赞自然会如影随形,因为它们从来不是冰冷的数字,而是无数个灵魂因音乐而产生的共振回响。