判断QQ名片赞是否为刷赞行为,已成为当下社交生态中不可忽视的辨伪课题。在QQ名片这一浓缩个人社交形象的“数字橱窗”里,点赞本应承载真实互动的温度,却因刷赞产业链的滋生而蒙上虚假数据的阴影。刷赞行为的本质是对社交信任机制的侵蚀,其判断需跳出表面数据,深入行为逻辑、数据特征与社交生态的多维坐标系,方能精准识别虚假互动的蛛丝马迹。

一、刷赞行为的动机与本质:虚假数据的“生意经”

刷赞行为的泛滥,源于社交评价体系中“点赞=受欢迎”的潜在认知偏差。无论是个人用户追求虚荣心的满足,还是商家试图通过高赞数提升产品可信度,抑或是某些职业群体利用虚假数据包装“影响力”,背后都指向对“社交资本”的异化追求。从本质看,刷赞是数据造假的典型形态——通过技术手段或人工操作,在短时间内制造大量非自然点赞,完全脱离用户真实意愿与内容价值。这种行为的危害不止于扭曲社交评价体系,更会稀释真实互动的意义,让QQ名片从“个人社交名片”沦为“数据表演秀场”。

二、数据维度的异常信号:时间与频率的“破绽”

真实用户的点赞行为往往遵循“场景化规律”,而刷赞数据则常因急于求成而暴露时间与频率的异常。从时间分布看,真实点赞多集中在用户活跃时段(如工作日午休、晚间8-11点,或周末闲暇时段),且存在随机波动;而刷赞行为常选择凌晨、深夜等非活跃时段“批量操作”,形成“点赞-无互动-静默”的机械模式。例如,某名片在凌晨2-3点出现20余次连续点赞,且后续24小时内无任何其他互动,此类“深夜突袭式点赞”极有可能是刷赞产物。

从点赞频率分析,真实用户对单一名片的点赞通常呈现“低频次、高关联”特征——除非是亲密好友或特别感兴趣的内容,否则很少在短时间内反复点赞同一名片;而刷赞常伴随“脉冲式高频率”,如10分钟内对同一名片点赞超过5次,或短时间内对多个名片实施“广撒网”式点赞,这种脱离正常浏览节奏的行为,本质上是对数据量的盲目追求。

三、用户互动逻辑的断层:孤立点赞的“无根之木”

真实社交互动中,点赞往往是“内容-情感-行为”链条的自然结果。用户看到一条动态(如生活分享、观点表达),因产生共鸣而点赞,甚至可能衍生评论、转发等二次互动,形成“点赞-反馈-深化”的闭环。反观刷赞行为,其点赞多为“无源之水”——既不浏览对方名片的动态内容,也不参与后续互动,甚至与用户的历史兴趣标签完全脱节。

例如,一个平时专注于学术分享的用户,其名片突然出现大量对娱乐八卦、低俗段子内容的点赞,且这些点赞用户的主页清一色为“营销号”“空白资料”或“重复头像”,这种“兴趣断层”与“互动断层”的双重异常,正是刷赞行为的典型特征。真实点赞是社交关系的“毛细血管”,而刷赞不过是强行嫁接的“塑料花”,看似繁荣,实则缺乏生命力。

四、内容关联性的错位:用户画像与点赞对象的“不匹配”

每个用户的QQ名片都隐含着相对稳定的“社交画像”——兴趣偏好、价值观念、社交圈层等,真实点赞往往与画像高度契合。若出现点赞对象与用户画像严重背离的情况,则需警惕刷赞可能。比如,一个常年发布宠物、手工内容的女用户,其名片点赞突然集中于游戏充值、微商广告等男性化、商业化内容,且点赞用户多为“新注册账号”或“无任何动态的幽灵号”,这种“画像-行为”的错位,明显违背真实用户的社交逻辑。

此外,刷赞常伴随“内容低质化”特征。为追求效率,刷赞者往往选择低门槛内容(如“点赞领福利”“转发抽奖”)作为目标,导致名片的点赞列表中充斥大量与用户自身调性无关的垃圾内容。这种“点赞内容≠用户价值”的错位,进一步暴露了虚假互动的本质。

五、技术辅助与平台机制的“双保险”

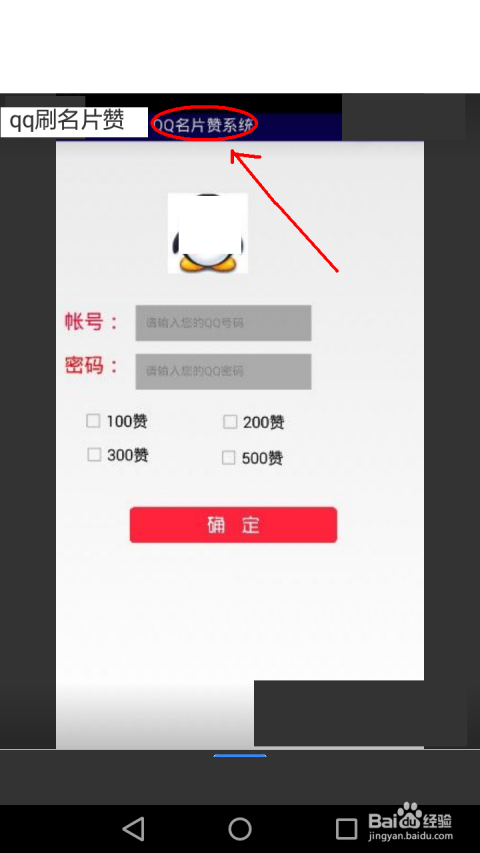

随着反刷赞技术的成熟,QQ平台已通过算法模型对异常点赞行为进行拦截——例如检测同一IP地址的批量点赞、设备指纹的重复使用、点赞行为与用户历史习惯的偏离等。普通用户可借助平台提供的“互动记录”功能辅助判断:点击名片赞列表,查看点赞用户的注册时间、历史动态、共同好友等,若发现大量“僵尸号”(注册超过1年无动态、无好友)或“营销号”(头像统一、简介含广告链接),则刷赞嫌疑极大。

同时,用户需建立“数据敏感度”:正常用户的点赞列表应包含“熟人互动”与“兴趣共鸣”两类,既有好友的日常点赞,也有因内容吸引的陌生用户点赞;而刷赞名单往往“千人一面”,缺乏个性化痕迹,甚至出现多个用户头像、简介完全重复的情况,这种“数据模板化”是刷赞产业链的鲜明烙印。

六、回归真实:让QQ名片赞重拾社交温度

判断QQ名片赞是否为刷赞,不仅是技术层面的辨伪,更是对社交本质的回归。在数据流量至上的时代,真实互动的价值恰恰在于其“不可复制性”——它源于人与人之间的情感共鸣,而非冰冷的数字堆砌。作为用户,我们需警惕“点赞焦虑”,不必为追求虚假数据而牺牲社交诚信;作为平台,应持续优化反刷赞算法,让机制成为真实互动的“守护者”;而整个社交生态,更需倡导“以真为贵”的价值导向,让QQ名片赞成为真诚交流的见证,而非虚假表演的道具。

唯有剥去刷赞的虚伪外衣,社交才能真正回归其本源——连接人与人的情感,而非堆砌数据的泡沫。判断刷赞的过程,本质上是对“真实”的捍卫,这既是对自己社交形象的负责,也是对整个网络空间清朗生态的贡献。