社交媒体点赞早已不是简单的“认同表达”,而是流量价值的直观映射——但当“点赞”可以被批量生产,如何分辨其中的真实与泡沫,成为数字时代不可回避的命题。在内容泛滥的算法推荐时代,一条帖子的点赞量直接关系到其曝光权重,而虚假点赞的泛滥不仅扭曲了内容价值的评判标准,更让品牌方、内容创作者和普通用户都陷入了“流量焦虑”。要穿透点赞数量的迷雾,需先理解真实与虚假的底层逻辑,再通过多维度的行为特征与数据规律进行判断。

真实点赞的核心,是用户与内容之间的“情感共鸣”与“主动选择”。当一条内容戳中用户痛点、引发强烈认同,或是提供了独特价值(如实用干货、情感共鸣、视觉冲击),用户会基于即时感受完成点赞。这种点赞往往伴随“行为链”:用户可能先浏览、再停留、甚至评论转发,最后才点赞——这是一个有思考、有情感的完整过程。比如,一篇揭露社会现象的深度文章,真实点赞的用户中,30%以上会留下长评或分享至个人主页,因为他们对内容的认同已超越了简单的“点一下”。而刷赞的本质,是“流量交易”的产物,其背后是MCN机构、刷单平台与“僵尸账号”的灰色产业链。这些账号通过技术手段批量注册(如手机号轰炸、虚拟身份生成),或利用真人兼职“刷手”进行机械化操作,其唯一目的就是为内容伪造“人气”,与内容本身的价值毫无关联。

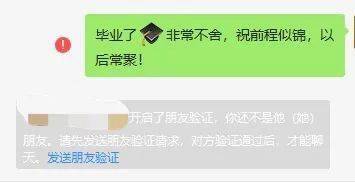

识别刷赞的第一步,是观察“点赞行为”的“非自然性”。真实用户的点赞具有“分散性”与“差异性”:同一内容下,点赞时间会分布在用户活跃的高峰期(如通勤时段、午休、睡前),且不同用户的点赞理由可能不同——有人因标题点赞,有人因图片点赞,有人因评论区某个观点点赞。而刷赞往往呈现出“集中性”与“同步性”:短时间内(如10分钟内)出现大量点赞,且这些点赞用户的活跃时间高度重合(多为凌晨或非工作时段),甚至出现“秒赞”(内容发布后瞬间出现几十个点赞)。此外,刷赞账号的“用户画像”异常统一:多为0粉丝、0动态、0关注的新注册账号,头像为默认系统图片或网图,昵称包含“用户”“数字”等无意义字符,这类账号被称为“幽灵账号”,是刷赞产业链的“一次性工具”。

更隐蔽的刷赞手段,是利用“真人矩阵账号”进行“仿真互动”。这类账号有一定历史动态(如转发过营销文、点赞过同类内容),粉丝数在10-500之间,看起来像真实用户,但其点赞行为仍有规律可循:同一矩阵账号会连续点赞同多个账号的内容(如某品牌发布的5条帖子,该账号全部点赞),且点赞内容类型高度单一(只点赞美食类、只点赞颜值类),缺乏真实用户的内容偏好多样性。判断时需重点查看“点赞列表的关联性”——若某账号点赞的内容都来自同一家MCN机构或同一推广方,基本可判定为“商业刷赞”。此外,真实用户的点赞会“沉淀”为账号的“兴趣标签”,平台算法会基于其点赞记录推荐相关内容;而刷赞账号的点赞记录混乱无序,无法形成有效用户画像,这也是平台识别虚假流量的重要依据。

判断点赞真实性的核心,是“质”与“量”的辩证统一。单纯追求点赞数量早已过时,真正有价值的是“点赞用户的转化率”。一条10万赞的内容,若评论区无人讨论、无用户主动@好友分享、无后续的搜索行为(如用户因内容搜索相关产品),这10万赞大概率是刷的;而一条1000赞的内容,若带来200条评论、50条转发、30个新增粉丝,甚至直接带动产品销量(如用户私信购买链接),这1000赞的含金量远超前者。品牌方在评估KOL合作效果时,需重点分析“点赞-评论-转发-转化”的漏斗模型:真实点赞带来的转化率通常在5%-15%,而刷赞内容的转化率往往低于1%,甚至为0——因为用户并未真正被内容打动。

平台算法对虚假点赞的打击,也让“真实互动”的价值愈发凸显。近年来,微博、抖音、小红书等平台陆续升级“反刷赞”机制:通过AI识别异常点赞行为(如同一IP地址短时间内大量点赞、设备指纹重复)、限制“僵尸账号”的互动权限、对异常增长的点赞内容进行降权处理。某MCN机构从业者透露,过去通过“刷1万赞成本50元”就能打造“爆款”,现在平台算法会自动过滤掉70%以上的虚假点赞,且一旦被判定为刷赞,内容可能限流至仅粉丝可见,甚至封禁账号。这意味着,依赖刷赞“走捷径”不仅无法带来真实流量,反而会损害账号的长期权重——真实点赞的积累,本质是账号“信任资产”的沉淀。

对普通用户而言,辨别真实点赞能避免被“流量泡沫”误导。在信息过载的时代,我们依赖点赞量判断内容质量,但当点赞量被操纵,我们就可能被低质内容占据注意力。学会“透过点赞看本质”:当一条内容出现“10万+赞但评论区只有3条留言”,或“点赞用户全是0粉丝小号”,需保持警惕;反之,若内容点赞量不高,但评论区讨论热烈、用户自发补充细节(如一篇攻略文下,用户分享“我按这个方法试了,有效”),这样的内容往往更具真实价值。社交媒体的本质是“连接”,点赞是连接的起点,而非终点——当点赞失去了真实的情感内核,就只剩下数字的空壳。

最终,判断社交媒体点赞的真实性,不仅是技术层面的识别,更是对“数字真实”的回归。对平台而言,需持续优化算法,让优质内容获得自然曝光;对品牌方和创作者而言,需回归内容本质,用价值换取真实互动;对用户而言,需保持理性判断,不被虚假流量裹挟。唯有如此,点赞才能回归“表达认同”的初心,社交媒体也才能成为真实交流的场域,而非流量游戏的赌桌。