朋友圈点赞数,早已超越数字本身,成为社交资本、个人形象乃至内容影响力的直观标尺。如何在朋友圈中高效刷赞?并非追求机械的数量堆砌,而是通过策略性优化,让每一次互动都精准触达共鸣,实现社交价值的最大化。这背后藏着对社交心理的洞察、内容创作的逻辑,以及互动节奏的把控——三者缺一不可。

理解点赞的底层逻辑,是高效刷赞的前提。点赞本质上是“低成本社交认同”,用户愿意为三类内容驻足:一是情绪共鸣,如深夜emo的吐槽、成功的喜悦分享,这类内容能激活“我也经历过”的共情;二是信息价值,如行业干货、生活技巧、独家观点,满足用户“有用”的需求;三是视觉吸引力,高质量图片、精修视频或设计感图文,能在信息流中瞬间抓住眼球。高效刷赞的核心,就是找到用户“愿意认同”的触发点,让内容成为社交货币,而非单纯的自我表达。若忽略这一点,即便频繁更新,也可能陷入“自嗨式发圈”的点赞荒漠。

内容质量是高效刷赞的“压舱石”,但“高质量”不等于“高成本”。多数人误以为要靠专业设备或华丽辞藻,实则不然。情绪共鸣类内容,关键在于“真实感+细节放大”——比如加班后的吐槽,与其说“好累”,不如写“凌晨两点终于改完方案,咖啡杯里的渍都泡淡了,楼下的烧烤摊居然还亮着灯”,具体场景比抽象情绪更有代入感;信息价值类内容,要学会“知识切片”,将长篇大论拆解为“3个职场避坑技巧”“2步搞定手机内存焦虑”,用数字和短句降低阅读门槛;视觉类内容则需“主题聚焦”,美食照突出“刚出锅的热气”,旅行照强调“无人区的光影”,避免杂乱无章的九宫格。内容不是越复杂越好,而是越精准越易被点赞——用户只愿意为“看得懂、用得上、有共鸣”的内容按下红心。

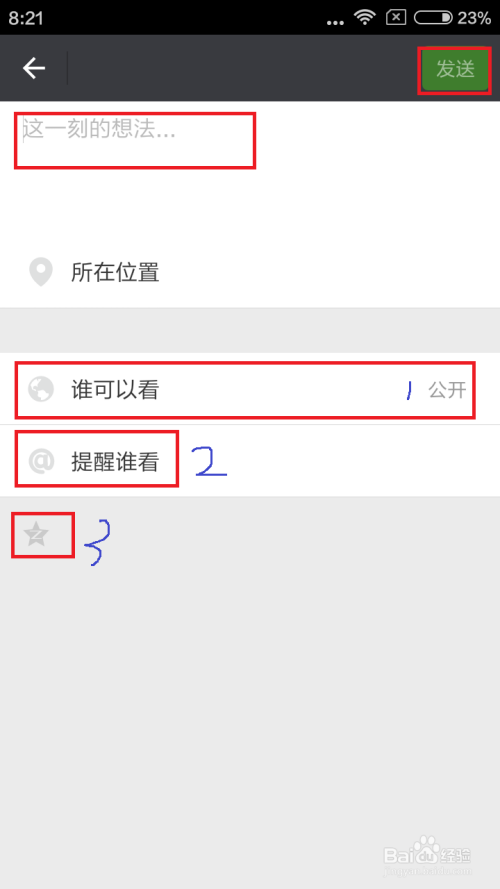

内容优质之外,主动的互动策略能将潜在点赞转化为实际互动。朋友圈是双向广场,而非单向舞台。评论前置法是简单有效的技巧:在发动态前,先花5分钟浏览好友的3条最新内容,留下真诚评论(如“你这照片的色调绝了,用的什么滤镜?”“说的太对了,我上周也踩了这坑”),多数人会回访你的主页并点赞,形成“你来我往”的社交惯性。@精准联动则能提升触达效率:发团队聚餐照时@核心成员,发亲子日常时@配偶,既增加内容关联性,又提醒被@者互动,甚至带动共同好友点赞。借势热点需自然融入,比如世界杯期间发“熬夜看球的标配是啤酒和泡面”,比单纯发“今晚看球”更易引发共鸣;节日则结合个人经历,中秋写“妈妈寄的月饼比五仁还硬,但吃出了家的甜”,比“中秋快乐”更有记忆点。互动不是“求赞”,而是通过先利他,实现后利己,让点赞成为社交关系的润滑剂,而非功利交换。

时间与场景的精准投放,能让内容在“黄金窗口期”获得最大曝光。朋友圈的流量遵循“用户活跃度法则”:工作日午休12:00-13:30、通勤17:00-18:30、睡前22:00-23:00是三大高峰期,此时用户刷手机频率高,内容易被刷到;周末则集中在上午10:00-11:00、下午15:00-16:00。场景化内容需匹配时间节点:早餐发“自制三明治挑战”,通勤发“地铁里的早高峰实录”,睡前发“今天的读书摘抄”,让内容与用户当下的情绪和场景产生强关联。避开信息过载时段也很关键,如周一早高峰、周五下班前,用户注意力分散,优质内容也可能被淹没。高效刷赞的本质,是让内容在“用户有空看、愿意看”的时候出现,而非随心所欲的“时间管理混乱”。

然而,“高效”不等于“投机”,合规边界是长期社交的基石。部分人依赖第三方刷赞工具或“互赞群”,看似短期获得高赞,实则暗藏风险:平台算法会识别异常点赞行为,轻则限流降权,重则封号;虚假点赞会让好友产生“内容注水”的观感,反而损害个人信誉。更严重的是,过度追求点赞可能导致“社交焦虑”,为数据而发圈,失去分享的初心。真正的朋友圈高手,从不依赖“作弊”,而是通过策略让优质内容被看见,让真诚互动被回应,点赞只是社交价值的自然结果,而非刻意追逐的目标。

从“刷赞”到“价值共鸣”,是高效社交的进阶之路。当内容输出形成垂直领域标签——如职场干货、育儿经验、摄影技巧,会吸引同频用户主动关注,点赞从“偶然事件”变为“常态互动”。例如,坚持每周发“职场避坑指南”,久而久之,HR、职场人会形成“看你的内容有用”的认知,点赞和评论会自然增长。此时,点赞的意义已超越数字本身,成为个人品牌的“认证标志”。高效刷赞的终极目标,不是让每个人都给你点赞,而是让对的人为你点赞,让每一次点赞都成为社交价值传递的桥梁。

朋友圈的生态,本质是“真实社交+价值交换”的场域。如何在朋友圈中高效刷赞?答案藏在每一次内容的精心打磨、每一次互动的真诚回应、每一个时间节点的精准把握中。放弃投机取巧,回归社交本质——当你输出的内容能解决他人需求、触动他人情感、提供他人价值,点赞便会如影随形。这不仅是数字的游戏,更是社交智慧的体现:让每一次点赞,都成为连接的起点,而非数字的终点。