朋友圈作为熟人社交的核心场域,留言评论与点赞不仅是互动符号,更是个人社交影响力的“放大器”。如何科学、有效地通过留言评论刷赞,在规则与人性间找到平衡,成为当代社交的必修课。这一行为看似简单,实则暗含社交心理学、内容适配度与平台算法逻辑的多重博弈,脱离盲目刷量的低效路径,转而构建以价值为核心的互动生态,才是“刷赞”的本质要义。

朋友圈留言评论刷赞的核心逻辑:从“流量思维”到“价值连接”

“刷赞”一词常被误解为机械化的点赞操作,实则包含留言、评论、点赞三位一体的立体互动。其核心逻辑并非追求数字虚荣,而是通过高频次、高质量的互动,提升个人在社交圈的存在感与信任度。从社交货币理论看,朋友圈的每一次互动都是“信用积累”——一条有深度的评论能让他人记住你的观点,一句真诚的点赞能强化情感联结,而持续的互动则能塑造“活跃社交节点”的人设。

例如,当好友分享职场晋升动态时,简单点赞仅表示“已阅”,而留言“记得你去年说过想挑战这个领域,这次果然抓住了机会,太厉害了!”则能精准戳中对方需求,既体现关注,又传递价值,自然收获高赞与深度回应。这种“价值型互动”远胜于“数量型刷赞”,是朋友圈社交的底层逻辑。

精准留言评论:让每一句话都成为“点赞磁铁”

刷赞的关键不在于“刷”的数量,而在于“评”的质量。有效的留言评论需遵循“内容适配+用户心理+场景共鸣”三原则,让互动成为对方愿意主动传播的内容。

一是内容适配:分类互动,拒绝“万能模板”。 朋友圈内容可分为生活分享、职场动态、情感表达、知识干货四大类,每类需采用不同策略。生活分享类(如美食、旅行)侧重细节共鸣,评论“这张照片的光线绝了!是哪个机位拍的?想同款打卡”;职场动态类(如项目成果、行业洞察)需展现专业度,留言“这个数据模型很有启发,我们团队之前尝试过类似方法,但转化率只有60%,能取经下关键指标吗?”;情感表达类(如生日、感悟)则要传递温度,避免说教,用“看到你这段话,突然想起去年我们一起加班的夜晚,原来成长真的藏在这些坚持里”引发共情;知识干货类(如读书笔记、技能分享)可延伸讨论,评论“你提到的‘复利思维’,我联想到《纳瓦尔宝典》里的观点,是否可以这样理解……”

二是用户心理:满足“被看见”与“被认同”需求。 社交的本质是自我价值确认,高质量的评论能让对方感受到“我的内容被认真对待”。例如,当好友晒娃时,与其说“宝宝真可爱”,不如“孩子的眼神里有种专注的光,像你做项目时的样子,遗传了你的认真”,既赞美孩子,又肯定对方,这种“特质关联”式评论极易引发情感共鸣,点赞率远超泛泛夸赞。

三是场景共鸣:借势热点,融入社交语境。 朋友圈是熟人社交的“微剧场”,结合当下热点或共同经历能提升互动时效性。例如,同事分享加班动态时,评论“刚看到行业新闻说XX公司推出‘弹性加班制’,咱们部门是不是也该考虑下?顺便帮我把这条@给HR,哈哈”,既调侃现实,又暗示集体诉求,易引发同事群点赞附和。

刷赞的边界与风险:警惕“互动过载”与“社交失真”

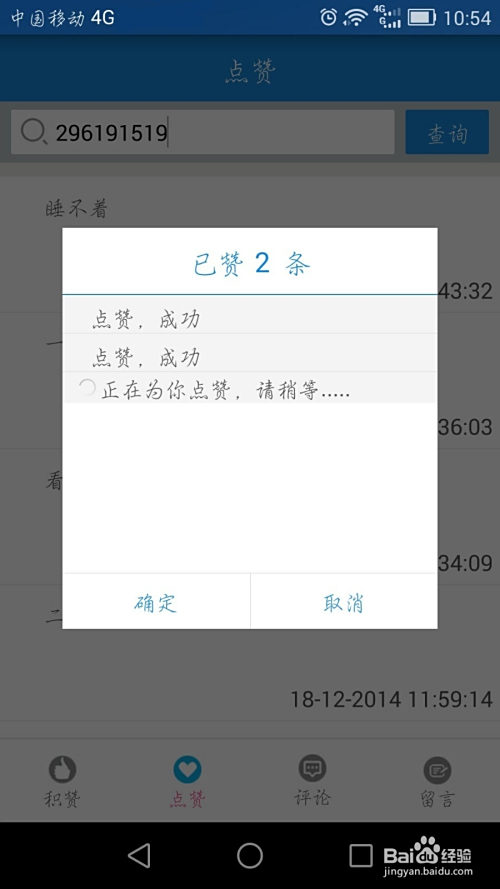

尽管朋友圈留言评论刷赞能提升社交影响力,但过度追求“赞数”可能导致本末倒置。平台算法对异常互动行为有监测机制,例如短时间内高频点赞、复制粘贴式评论可能被判定为“营销号行为”,甚至触发限流功能。更严重的是,虚假互动会消耗人际关系——当朋友圈充满“打卡式评论”“点赞之交”,真实的情感连接反而会被稀释。

某社交平台曾发布《用户互动行为报告》,显示持续3个月以上高频刷赞的用户中,62%表示“好友互动变少,感觉关系越来越表面”。这印证了一个道理:社交的本质是“真诚”,而非“表演”。刷赞的终极目标应是“通过互动深化关系”,而非“通过数据证明存在”。

未来趋势:从“刷赞”到“价值共创”的社交升维

随着用户对“浅层互动”的厌倦,朋友圈的社交逻辑正从“单向输出+被动点赞”转向“双向互动+价值共创”。例如,知识分享者可通过评论区发起话题讨论,让好友补充案例或提出疑问,将个人动态转化为“集体共创空间”;职场人士可分享行业报告并留言“欢迎补充不同视角,咱们一起做个完整版”,既拓展内容边界,又强化专业人设。

这种“共创式互动”不再局限于“获取赞数”,而是通过输出价值吸引同频人群,构建高粘性的社交圈层。正如社交学者项飙所言:“朋友圈的真正价值,是让‘熟悉的陌生人’变成‘有价值的连接者’。”

朋友圈的社交场域,终究是人与人的真实连接。当留言不再是为了“赞”,而是为了共鸣;当评论不再是“打卡”,而是为了看见——这样的“刷赞”,才是社交的终极意义。与其在数字游戏中迷失,不如以真诚为底色,以价值为纽带,让每一次互动都成为关系的“催化剂”,让朋友圈成为情感与思想的“生长地”,而非虚荣的“数字秀场”。