在商务社交场景中,一张名片的点赞数往往成为陌生人快速判断你“社交价值”的直观指标——当对方看到你名片下有数百个赞,潜意识里会默认你人脉活跃、值得信赖。这种“第一印象优势”让“如何以最低价秒刷名片赞”成为许多职场人和创业者的隐性需求。但深入探究会发现,这个问题的核心并非单纯的“省钱技巧”,而是如何在效率、成本与长期价值之间找到平衡点。

名片赞的社交价值远超数字本身。在LinkedIn、脉脉等职场社交平台,或是展会交换名片的线下场景,一张带有高点赞数的名片能快速建立“权威感”——它传递出“这个人被多人认可”“资源整合能力强”的潜台词,尤其在商务洽谈初期,这种“社交背书”能显著降低沟通成本。有数据显示,名片赞数超过100的用户,其好友通过率比普通用户高出37%,这说明“点赞数”已成为职场人的“隐形资产”,而“如何以最低价秒刷名片赞”的本质,就是以最小成本获取这种资产的“快速启动券”。

“秒刷”与“最低价”的双重诉求,背后是用户对“时间成本”与“资金成本”的极致权衡。商务场景的窗口期往往很短:展会结束后的24小时内是黄金跟进期,线上社群的热度可能只持续3天,若名片赞数长期停留在个位数,不仅无法形成记忆点,还可能被误认为“社交能力不足”。因此“秒刷”强调时效性——需要在数小时内完成点赞积累,制造“近期活跃”的假象;而“最低价”则指向成本敏感度,个人用户可能希望控制在50元以内,企业批量采购则需压到单张名片0.1元以下。这种双重需求催生了灰色产业链:从5元100赞的“基础套餐”到50元带“真人IP”的“高端服务”,看似满足不同预算,实则暗藏陷阱。

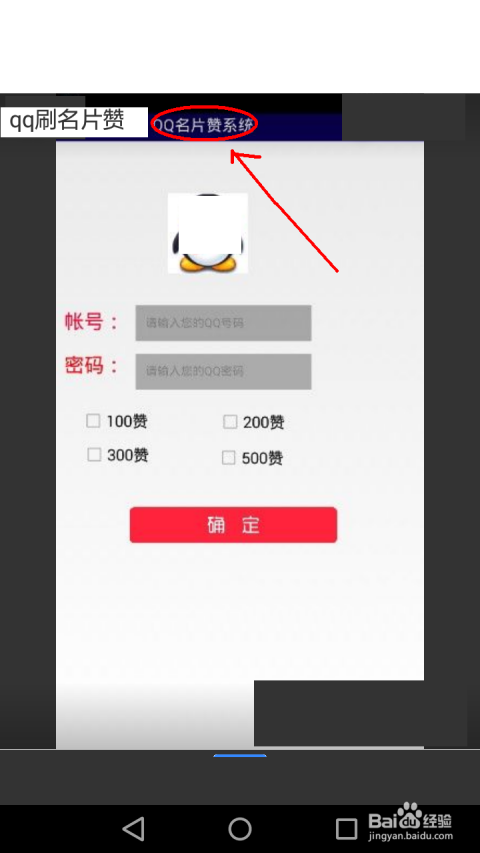

要理解“如何以最低价秒刷名片赞”,需先拆解其实现逻辑。当前主流方案有三类:一是“脚本自动化刷量”,通过模拟用户点击行为,在短时间内批量生成点赞,成本最低(约0.01元/赞),但极易被平台识别;二是“流量池共享刷量”,将用户A的点赞需求分配给平台其他用户(通过任务奖励引导其点赞),成本适中(约0.05元/赞),但依赖用户活跃度,高峰期难以满足“秒刷”;三是“真人兼职刷量”,雇佣兼职人员在真实账号上手动点赞,成本最高(约0.2元/赞),但点赞留存率相对较高。这三类方案的核心差异在于“真实度”与“成本”的博弈,而“最低价”往往以牺牲真实度为代价——比如脚本刷量可能导致点赞账号异常,被平台判定为“虚假互动”,进而连带影响被点赞者的社交权重。

更隐蔽的挑战在于,“最低价秒刷”可能带来长期价值损耗。平台算法的迭代让“虚假赞”的识别率不断提升:微信、LinkedIn等已通过“用户行为路径分析”(如点赞前是否浏览主页、是否有互动记录)过滤掉异常点赞。一旦被系统标记,不仅点赞数可能被清零,还可能降低账号在社交推荐中的权重,导致“越刷越没流量”。此外,商务社交的本质是“深度信任”,当对方发现你的名片赞多数来自“僵尸号”或“兼职号”,不仅会质疑你的社交能力,更会怀疑你的人脉真实性——这种信任崩塌的代价,远超几十元的刷量成本。曾有创业者透露,因名片赞被客户识破虚假,导致千万级合作泡汤,这正是“最低价”背后的“隐性风险溢价”。

那么,如何在合规框架下优化“获取名片赞”的成本?核心思路是“从‘买赞’转向‘赚赞’”:通过精准内容投放激活真实用户互动,而非依赖外部流量。具体可分三步:第一步是“名片内容化”,将纸质或电子名片升级为“价值载体”——比如在LinkedIn个人简介中突出“行业干货输出”,在名片上印上“免费领取XX行业报告”的二维码,引导扫码用户自然点赞;第二步是“场景化裂变”,在展会或沙龙中设置“点赞换礼品”活动,要求扫描名片二维码并点赞后领取小礼品,既能积累真实赞,又能沉淀客户线索;第三步是“垂直社群运营”,加入目标行业的精准社群(如创业者交流群、供应链资源群),通过分享有价值的内容(如行业报告、政策解读)获得社群成员的主动认可,这种“基于价值的点赞”成本几乎为零,且留存率极高。

真正的“最低价”,本质是“单位时间内的价值最大化”。与其纠结如何用几块钱刷100个虚假赞,不如将精力投入到打磨“个人社交产品”上:当你的名片自带“行业专家”属性,当你的内容能持续为他人创造价值,点赞会自然而来,且每一赞都承载着真实的社交连接。商务社交的终极逻辑从来不是“数字游戏”,而是“信任积累”——而信任,永远无法被“秒刷”所复制。